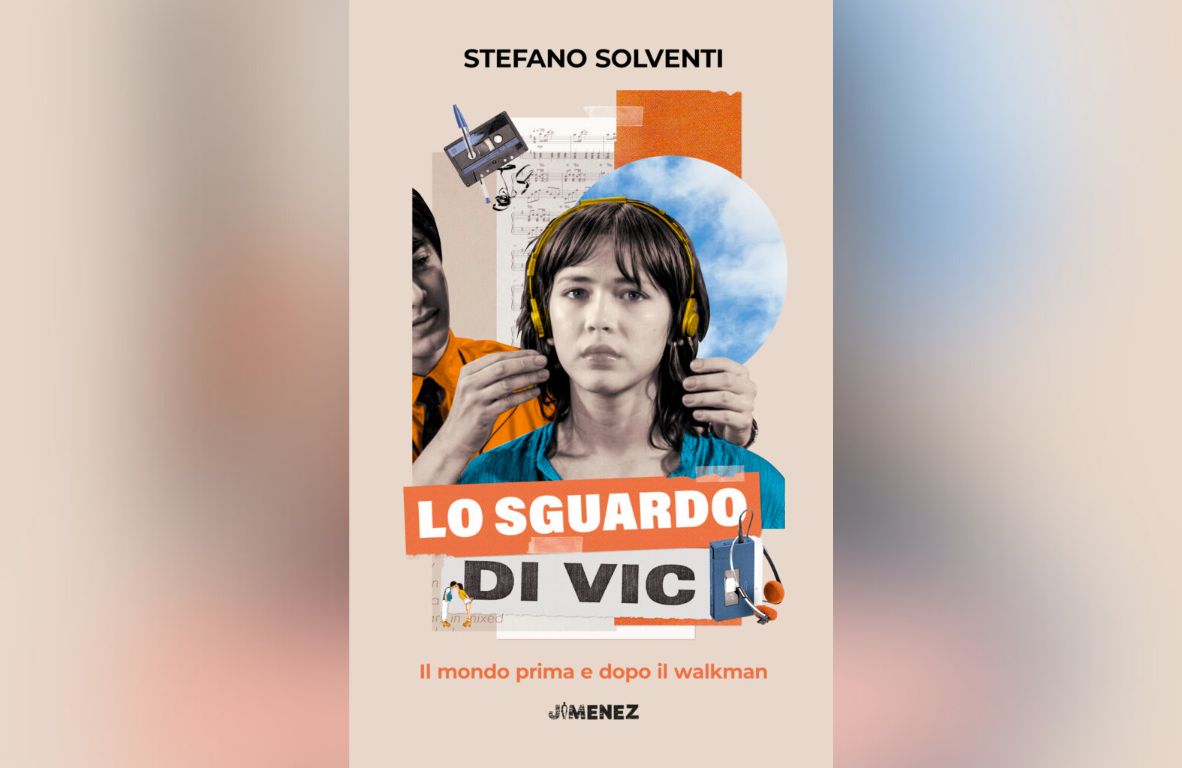

Il mondo prima e dopo il walkman secondo Stefano Solventi

Un intrigante saggio di Jimenez Edizioni tra anni ’80 e ’90

Ognuno di noi ha un ricordo preciso del primo ascolto con un walkman. Le cassette originali comprate con i soldi messe da parte, quelle duplicate e decorate con maestria da miniatori e fatte circolare segretamente tipo carbonari, le passeggiate solitarie con le cuffie, un percorso privato, intimo ma rivolto anche al pubblico, identitario, dunque. Se il vinile è oggetto di studio e di una piccola rinascenza, il walkman e le cassette sono ancora legate a una nicchia nostalgica, ma dovrebbero essere ìstudiate come ha fatto Stefano Solventi in Lo sguardo di Vic. Il mondo prima e dopo il walkman (Jimenez Edizioni). Dal Tempo delle Mele a Stranger Things passando per Mixed By Erry, il culto del Nastro e della sua fruizione trova finalmente una valida occasione di approfondimento. Ne parliamo con l’autore.

La storia della musica, e in particolare della popular music, è anche storia di supporti e fruizione. Quanto è stato importante per la cultura degli anni ’80 e ’90 il fenomeno del walkman?

Molto importante e in molti modi. Posso affermarlo per averlo vissuto in tempo reale, ahimé, ma anche ricostruendo la vicenda del walkman per il libro sono rimasto colpito dalla velocità e ampiezza con cui si è diffuso: un po’ come se il mondo non attendesse altro. È un fenomeno comprensibile se collocato nel generale progresso in direzione della portabilità dell’ascolto, di quella “musica-ovunque” che oggi è diventata la normalità. E questo nella più ampia prospettiva dello sviluppo tecnologico orientato verso la miniaturizzazione e l’indossabilità dei dispositivi di ogni tipo.

Per tutto ciò il walkman si impose immediatamente come feticcio generazionale, tanto che per un’adolescente della generazione X come la protagonista del Tempo delle mele (e come me) possedere un walkman, indossarlo e usarlo, divenne un requisito irrinunciabile. Era un segno di appartenenza, per farla breve, al presente. In ragione di ciò, nel giro di pochi mesi dal lancio sul mercato il walkman ha letteralmente infestato spot, film, romanzi, eccetera. Ed è andata avanti per anni.

Il walkman ci riconduce alle cassette. Il mio ricordo più forte riguarda la duplicazione, una pirateria tanto fitta quanto comunitaria. L’ascolto in cuffia però è stato l’inizio di un percorso individuale, privato, non più collettivo: è stato davvero così o nel periodo in questione persistevano alcune forme di condivisione del decennio precedente?

In effetti non accade mai che una prassi o una forma mentis sostituiscano bruscamente quelle precedenti, c’è sempre una fase di sovrapposizione tra vecchio e nuovo che può durare anche molto, a volte anche cronicizzarsi. Va detto inoltre che ogni fase evolutiva è radicata in maniera più o meno profonda e complessa nello status quo in cui si verifica. La fine dei ‘70 vedeva ancora il vinile dominare la scena, ma l’audiocassetta stava già penetrando nel quotidiano degli ascoltatori con effetti anche dirompenti, vedi soprattutto la possibilità di registrare da vinile e duplicare da altre cassette. In particolare, con le compilation l’appassionato di musica divenne, per utilizzare un termine che avrebbe avuto fortuna anni più tardi, un prosumer. Credo però che i motivi per cui il walkman atterrò con tanta forza in questo scenario vadano attribuiti anche alla temperie culturale: dopo un’epoca decisamente improntata al “collettivismo”, i ‘70 stavano svoltando in una stagione che Tom Wolfe definì la the “Me” decade. Wolfe si riferiva appunto agli anni ‘70, ma gli ‘80 avrebbero spinto quel ritrovato individualismo verso un vero e proprio culto dell’ego, del successo individuale in modalità “homo homini lupus”. Erano gli anni del cosiddetto riflusso, dell’edonismo reaganiano, dello yuppismo. In qualche modo l’ascolto individuale del walkman rifletteva questa implosione, questo erigere barricate tra sé e gli altri. Era una rappresentazione prossemica del nuovo status relazionale: essere tra gli altri, ma in solitudine.

La memoria è uno degli elementi più presenti nel tuo libro, credo che ognuno di noi abbia un ricordo indelebile dei primi ascolti – io legato al furto di una cassetta in un negozio, ma è meglio sorvolare…-.

Forse anche in questa dimensione intima ci fu una chiave del successo del walkman.

C’è indubbiamente una dimensione intima che il walkman seppe fare propria e nella quale continua ancora oggi ad abitare. Quando mi è venuto in mente di scrivere un libro sul walkman sapevo che avrei toccato molte corde sensibili, però sono rimasto ugualmente stupito dall’ampiezza e dalla trasversalità dei riscontri. A un certo punto nel libro scrivo che il walkman è arrivato tra noi per non andarsene più, e in effetti è sopravvissuto come prassi di ascolto tanto nel lettore MP3 che negli smartphone: quando oggi indossiamo le cuffiette bluetooth e ascoltiamo musica (o podcast, o audiolibri…) attraverso il nostro smartphone, non facciamo altro che resuscitare le stesse modalità di presenza/assenza che sono state codificate dal walkman, ovvero un essere tra gli altri in parziale assenza di noi, un essere qui ma anche in un altrove sonoro che resta segreto agli altri. Intendo dire che quella che oggi è una prassi relazionale standard (basta guardarsi intorno su un treno o in un ristorante) è stata codificata nel suo vocabolario di base proprio dal walkman.

Ripensarci significa tornare con la mente a quegli anni, quindi recuperare la memoria di un mondo fondamentalmente diverso, in cui però si stavano gettando le fondamenta di ciò che sarebbe diventato il nostro presente. Sai cosa ti dico? Anche il furto di una cassetta può essere interpretato come un’anticipazione di quello che sarebbe accaduto più avanti con il file sharing “pirata”. Del resto, come ancor più testimonia la vicenda raccontata in Mixed By Erry, la stagione delle cassette pirata metteva già profondamente in crisi la natura del supporto e la sua funzione rispetto al contenuto. Scherzando ma non troppo, potremmo sostenere che il tuo non è stato un furto, ma un gesto profetico.

Mi fai venire in mente Biff da vecchio che sgraffigna il Grande Almanacco Sportivo nel secondo Ritorno al futuro… E a proposito di anni ’80, ma anche ’90, questi due decenni sono stati una babele di generi e correnti, dal metal al rap. Quale di questi si è prestato meglio alle dinamiche del walkman?

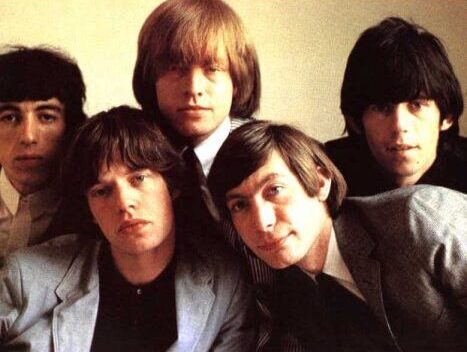

Guardando alla cultura pop e pescando dal bagaglio dei miei ricordi, penso di poter dire che ogni genere si adattò benissimo alla riproduzione via walkman. Certo, per gli audiofili e i cultori di musica colta o jazz non si trattava di una modalità di ascolto ideale. La famosa scena del Tempo delle mele in cui Mathieu fa indossare le cuffie a Vic è del tutto irrealistica per quanto riguarda le proprietà di isolamento acustico: le cuffiette del walkman non isolavano per niente, l’unica modalità vagamente immersiva prevedeva il volume più alto possibile. In ogni caso, era un medium senz’altro più adatto al pop e al rock, nei vari generi e declinazioni.

Per quanto mi riguarda, coi miei walkman negli anni ho ascoltato metal, punk, new wave, ma anche prog e cantautorato. Alcuni amici ascoltavano praticamente solo pop e disco, altri si limitavano a hip-hop e rap. Semplicemente, penso che la chiave del successo del walkman fosse la capacità di trasporre nel mondo la musica che amavi ascoltare nella tua cameretta, a prescindere dal genere di musica.

Il walkman si è affermato parallelamente al dilagare dei video e di MTV che però, credo, ai nostri occhi apocalittici sembravano dei fenomeni più insidiosi. Il walkman fu organico a quel disegno di normalizzazione?

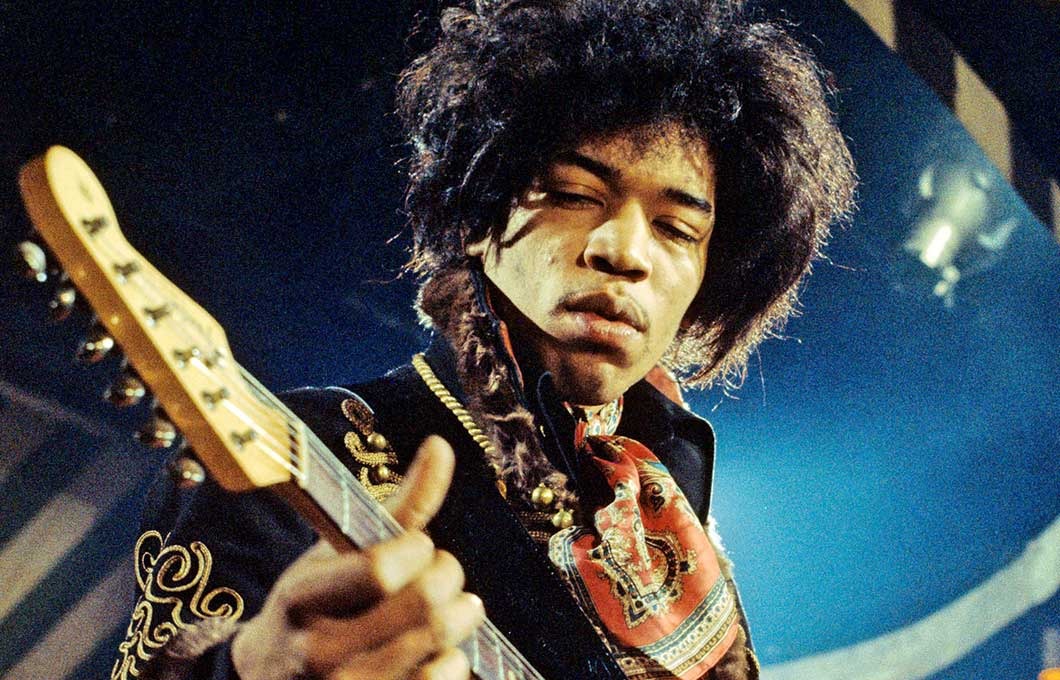

Sul momento non sembrava affatto, ma nel lungo termine certo che sì. Anche se non sono certo che “normalizzazione” sia il termine più adatto: con MTV – tra l’altro, è appunto notizia di questi giorni, sembra che stia per chiudere definitivamente i battenti – iniziava un’epoca caratterizzata dall’entrata in scena di una nuova modalità espressiva, la videomusica appunto. La forma stessa delle canzoni cambiò fin dalla loro ideazione proprio in funzione dei video che ne sarebbero stati ricavati. Tutto sommato, se ci pensi, era un’evoluzione dei concept album che “piegavano” le canzoni alla loro funzione nell’ambito di una narrazione, spesso anche di una visione. Ad esempio, già in Tommy era implicita una “vocazione” per la rappresentazione teatrale e cinematografica, mentre a ridosso degli anni ‘80 un The Wall nasceva con già una forte impronta visiva fin dal suo concepimento. Il clip comprimeva queste modalità nel formato del cortometraggio (seppure sui generis) e le veicolava in un immaginario che diventava parte integrante della canzone, ovvero del modo in cui veniva recepita. Rispetto al walkman, credo che inizialmente in comune ci sia “solo” una sorta di interazione sempre più profonda tra tecnologia e fruizione della musica, ma in quella prima fase i due fenomeni erano profondamente distinti. Oggi non lo sono più, perché nello smartphone tendono a fondersi: immergersi in Youtube o perdersi nello “scrolling infinito” di reels o stories sui social è un sensibile salto di livello in quella modalità di presenza-assenza cui accennavo sopra.

Dal passato al futuro, inevitabile. Il tuo saggio ci porta all’oggi, alla parcellizzazione e alla smaterializzazione estrema del dato musicale, che se non altro ai tempi del walkman era tangibile, archiviabile, dunque funzionale alla memoria. In che termini è stato antesignano di download e streaming?

Più che antesignano, direi che si colloca assieme a essi in un flusso, è il co-protagonista (o, se preferisci, un co-sintomo) di quel processo che avrebbe condotto a una riformulazione radicale del rapporto tra noi e la musica mediato dal supporto fisico. Il walkman stabilì la non-stanzialità totale del supporto, lo strappò all’immobilità delle camere e dei salotti. Download prima e streaming poi ne determinarono la smaterializzazione (nei primissimi 2000, probabilmente sulla scorta di Bauman, si parlava di “liquefazione”). Se a cavallo tra anni ’80 e ‘90 il CD, pur coincidendo in termini di vendite con una vera e propria apoteosi del supporto fisico, presupponeva la trasformazione della traccia analogica in un file di dati, ponendo implicitamente le basi per fare a meno dei supporti fisici, allo stesso modo la tangibilità delle cassette nella prospettiva del walkman ipotizzava una forma di ascolto itinerante che si sarebbe realizzata appieno con la disponibilità di milioni di canzoni garantita dalle app di streaming.

Slavoj Žižek ha scritto: «Il presente non è soltanto presente, ma racchiude anche, in modo immanente, una prospettiva sul passato». Ecco, potremmo dire che dalla prospettiva del qui e ora il walkman sembra annunciare qualcosa che va oltre se stesso, ovvero presupporre la connessione al web e l’ubiquità dello smartphone.

Anche oggi ascoltiamo in cuffia o auricolari, ma da un device ben più ricco rispetto al lato A e al lato B – da cambiare alla fine del primo – di una cassetta. I principi sono gli stessi o è un mondo diverso?

Non diverso, diversissimo. Non sono un apocalittico, ma neppure intendo ignorare i pericoli annidati nella situazione presente (e futuribile). Tornando ai tempi del primo web, tra appassionati di musica ipotizzavamo sui newsgroup più o meno l’avvento ciò che oggi è realtà, anzi a dirla tutta più che ipotizzarlo ci auguravamo che accadesse. L’idea di pagare un abbonamento a una piattaforma (magari l’emanazione di una etichetta discografica) per ascoltare un grande catalogo di dischi ci sembrava una specie di paradiso realizzabile. Quello che poi si è realizzato è al tempo stesso molto meglio e molto peggio. Molto meglio perché alla modica cifra mensile che un tempo spendevamo per un CD economico, possiamo ascoltare gran parte dello scibile musicale, ovvero milioni di canzoni. Molto peggio perché non avevamo considerato come questa situazione avrebbe significato l’innesco di un processo profondamente conformista, dovuto proprio alla natura tecnologica dell’infrastruttura, che raccoglie ogni tipo di informazione su modi e abitudini di ascolto e le utilizza per ottimizzare la forma stessa della canzone, nell’ottica della sua redditività. Per l’algoritmo non siamo appassionati di musica, non siamo ascoltatori: siamo utenti. Perciò se riteniamo che la musica sia importante anche e soprattutto per il suo portato culturale, è necessario trasmettere appunto quei motivi che ce lo fanno credere. Soprattutto alle generazioni più giovani che non hanno mai vissuto l’epoca in cui la musica era strutturata in discografie e prevedeva perciò un’evoluzione espressiva, un percorso, una narrazione. Quando oggi una canzone del passato – come ad esempio è capitato di recente a Let Down dei Radiohead – diventa di colpo celebre grazie a TikTok, lo fa in maniera del tutto sradicata. Non c’è alcuna consapevolezza rispetto al frangente storico in cui uscì, né dell’album in cui era contenuta. Persino chi fossero gli autori passa in secondo o terzo piano.

Per tornare alla tua domanda (perdonami la digressione), essere vincolati a un lato A e a un lato B garantiva una certa congruenza a ciò che stavamo ascoltando che nella attuale sovrabbondanza randomica dell’offerta delle app di streaming, funzionale all’imperio delle playlist, semplicemente evapora, proprio come è evaporato il supporto fisico. Se c’è una battaglia che dobbiamo provare a condurre, è culturale.