Le sinfonie tascabili di Gabriele Marangoni

Un saggio tra rock e musica classica per l’autore mantovano

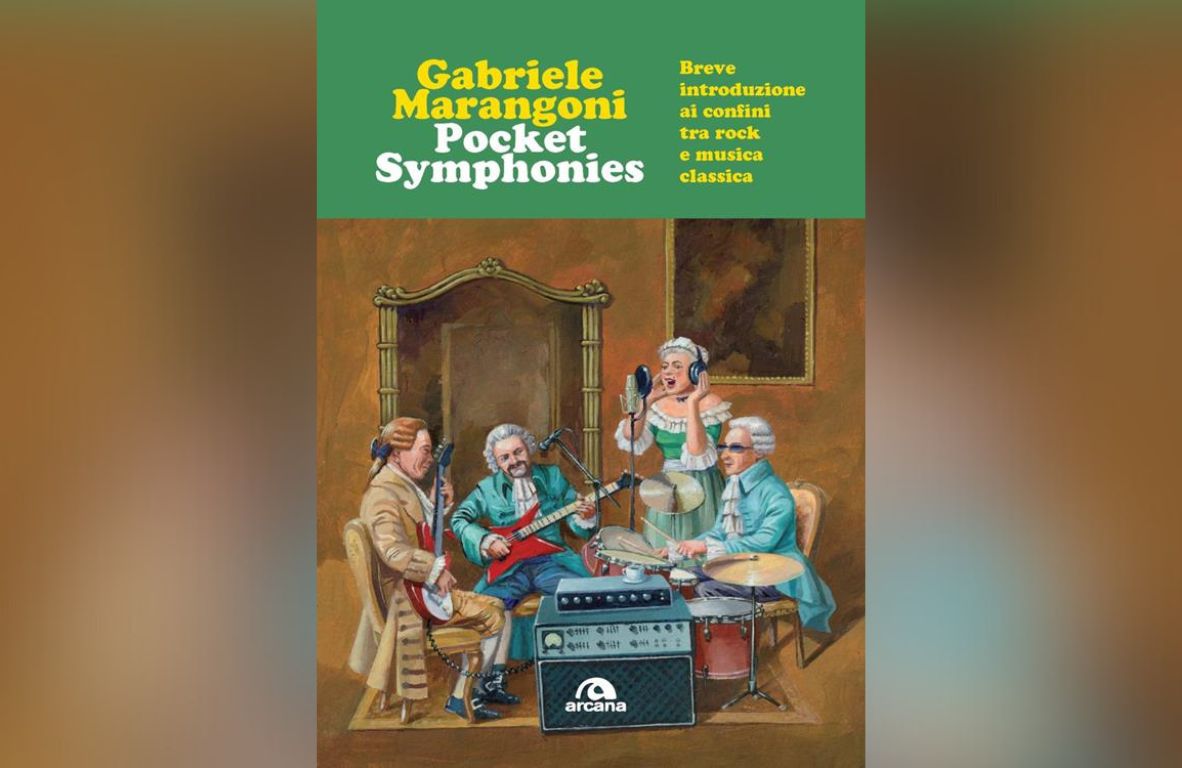

Lo abbiamo lasciato all’ultimo libro, dedicato agli album pop/rock natalizi, ma è al precedente che dobbiamo risalire per capire l’ultima fatica di Gabriele Marangoni. Con Rock Keyboard (R)evolution (Arcana, 2022), l’autore mantovano aveva fatto il punto della situazione sul ruolo delle tastiere nella storia del rock. I tasti d’avorio portano subito alla mente il progressive, di cui Marangoni è cultore, e ancora di più i rapporti con la musica classica. È nato così Pocket Symphonies, una breve – ma quanto mai densa e intrigante – introduzione alla materia. Approfondiamo alcuni aspetti con Gabriele.

Nell’autunno del 1966 Derek Taylor, autorevole addetto stampa dei Beatles, ascoltò la celeberrima Good Vibrations dei Beach Boys e coniò la definizione “pocket symphony”. È dalla sinfonia tascabile dei californiani e dall’influenza culturale dei Fab Four che parte questo tuo lavoro?

Senza nulla togliere alla centralità del quartetto di Liverpool e al genio di Brian Wilson, in realtà il lavoro parte anche da prima, dal “Third Stream” teorizzato da Gunther Schuller alla fine degli anni ‘50 per descrivere alcune composizioni a cavallo tra jazz e musica classica di Gershwin, Milhaud e Stravinsky, tra gli altri. Che a loro volta riprendevano discorsi lasciati in sospeso da Debussy e Ravel. Che a loro volta guardavano al di fuori della tradizione eurocolta, ispirati da altri artisti che si “sporcavano le mani” con la musica del “nuovo mondo” (Dvořák, Sibelius) o dell’estremo Oriente (penso, ad esempio, al Mikado di Gilbert e Sullivan)… e si potrebbe andare così a ritroso fino ai canti gregoriani (ride, ndr)!

Scherzi a parte, una delle prime difficoltà che ho avuto nella scrittura di Pocket Symphonies è stata proprio quella di definire il “perimetro di azione” di un saggio comunque guidato dal motto di Alex Ross “Ogni musica finisce per diventare musica classica” (parole non troppo diverse da quelle usate da Paul McCartney, quando negli anni ‘60 affermava che “Il pop è la musica classica di adesso”). Ho trovato molto azzeccato il concetto “ibrido” di “sinfonia tascabile” per identificare quello che è poi il tema portante del libro, ovvero come e in quali modi due mondi che, di fatto, sono sempre esistiti – quello della musica “colta” e quello della musica “di consumo” – si sono rapportati ed evoluti nei secoli.

Solitamente l’ambiente in cui si sono strutturati i rapporti tra rock e classica è il progressive. Il tuo studio si è assestato qui o hai esplorato anche altrove?

Non è stato facile, ma nel libro ho cercato di parlare di progressive il meno possibile, proprio perché – nel bene o nel male – l’associazione di cui parli è tanto lecita quanto ormai scontata. Ho dato spazio a tanti generi, dai musical alle colonne sonore, e a tanti artisti, da arrangiatori prestati al pop come George Martin o il nostro amato Gian Piero Reverberi a cantautori dalla personalità dirompente del calibro di Elvis Costello o Casey Crescenzo.

Spesso si è liquidato il progressive come “rock classicheggiante”, senza soffermarsi su quali siano stati i compositori più gettonati, sia nel citazionismo alla Emerson sia nella composizione forbita alla Banks. A tuo avviso quali sono state le figure eurocolte più influenti nel linguaggio rock?

Johann Sebastian Bach non ha rivali (ride, ndr)! Da un lato perché, citando Steve Reich, “Con un batterista si può suonare Bach, ma è impossibile suonare Mahler”, dall’altro perché tutti quegli artisti con un minimo di formazione accademica che hanno provato a mettere a sistema classica e pop si sono imbattuti nella musica del compositore tedesco, lasciandosi inevitabilmente influenzare dal contrappunto metronomico e dall’intellegibilità marcata, due peculiarità care agli amanti del rock in tutte le sue declinazioni.

Spesso il progressivo è stato anche chiamato rock sinfonico, oppure rock romantico, a volte – con fare più denigratorio – rock barocco. Sono etichette motivate o pensi che sarebbe più saggio usare un’altra terminologia?

Nel libro ho cercato di fare un po’ di ordine anche su questo fronte. Senza arrivare al paradosso di Robert John Godfrey degli Enid – per il quale “rock sinfonico non significa nulla” – le etichette di cui parli hanno, almeno per me, un loro significato. La stagione del pop barocco fatta di clavicembali, quartetti d’archi, flauti e oboi inseriti in un contesto rock – e da cui ha origine un po’ tutto – è quella dei Beatles di In My Life, del New York Rock & Roll Ensemble dell’esordiente Michael Kamen, dei Left Banke di Walk Away Renée o degli Zombies di Odessey and Oracle (anni in cui, qui da noi, si parlava di “beat” e di “cover” con campioni riconosciuti del calibro di Equipe 84 e Dik Dik, che quelle sonorità le conoscevano bene). Poi si sono spalancate le porte del pop orchestrale dei vari Moody Blues, Nice e, perché no, dei primi Deep Purple. Il suono “romantico” di cui parli, invece, a mio avviso è legato indissolubilmente alle timbriche epiche e sinistre del Mellotron dei Genesis, degli Yes o dei King Crimson, band fenomenali che non avevano bisogno di un’intera orchestra per poter essere definite “sinfoniche”.

Una peculiarità è che il libro non si ferma all’epoca d’oro e neanche al progressive, visto che approfondisci album di Bjork, Pain Of Salvation, Zappa e Elvis Costello. Come si è evoluto (o involuto) il rapporto rock-classica dagli anni ’80 ad oggi?

Può non sembrare, ma dagli anni ‘80 a oggi ne sono successe veramente di ogni (ride, ndr)! Un artista “in crisi” come Elvis Costello si è reinventato grazie a un quartetto d’archi (The Juliet Letters), Philip Glass è ripartito da David Bowie per rilanciare la sua carriera (The Low Symphony), gli insospettabili Art of Noise di Trevor Horn hanno omaggiato a loro modo Debussy con un album clamoroso dalle tinte elettroniche (The Seduction of Claude Debussy), il pluripremiato produttore britannico William Orbit ha pubblicato lo Switched-On Bach delle nuove generazioni (l’ottimo Pieces in a Modern Style), il trip hop e l’hip hop si sono contaminati a loro volta (è il caso dei Portishead o di Wax Tailor), il metal ha recuperato il taglio epico di certa musica classica coinvolgendo direttamente i protagonisti della stagione proto-progressiva (penso alla collaborazione tra Michael Kamen e i Queensrÿche di Geoff Tate) prima dell’esplosione del metal sinfonico di Therion, Rhapsody e Nightwish. Vado avanti?

Hai elencato davvero tanti nomi ma tocca soffermarsi almeno su Zappa. In che modo – e partendo da quale formazione – ha sviluppato il suo dialogo con l’area colta contemporanea?

Zappa fa storia a sé da molti punti di vista. Dai miei studi, il primo incontro tra Zappa e la musica classica avviene nel 1956 quando, a tredici anni, viene colpito dalla copertina di un disco di Edgar Varèse. I due soggetti hanno diverse affinità: entrambi scrivono musica che ha bisogno di anni prima che la tecnologia possa supportarli in un’esecuzione adeguata ed entrambi non godono di ottima salute, ma il loro approccio alla composizione è diametralmente opposto, con Zappa autore instancabile e Varèse decisamente meno prolifico. Zappa, come Miles Davis e tanti altri, è sempre riuscito a circondarsi di talenti, a riconoscerli e ad attrarli. Ecco spiegate le tante collaborazioni “serie” che spaziano dal celebre compositore e direttore d’orchestra Pierre Boulez alla London Symphony Orchestra, passando per l’Ensemble Modern tedesco: quando le orecchie ce le hai buone e stai già lavorando con i migliori in circolazione, quale altra formazione ti serve (ride, ndr)?

Inevitabile menzionare Battiato, che nella sua multiforme attività è stato anche operista. Con quali premesse e soprattutto, con quali esiti?

Battiato è stato uno dei miei primi amori musicali “consapevoli” (erano gli anni de L’Imboscata). Ho avuto la fortuna di parlarne anche brevemente con Alberto Radius – con cui ho suonato da giovane… – che me lo descriveva come un artista unico, sempre curioso e costantemente “in viaggio conoscitivo”. Le premesse musicali delle sue opere sono probabilmente nei primi dischi, quelli sperimentali che, fino almeno a Clic, cercano un equilibrio tra pop e avanguardia. Personalmente ho sempre considerato Genesi, Gilgamesh e soprattutto la Messa Arcaica come la nobile “valvola di sfogo” di un musicista raffinato e preparatissimo che certa critica e buona parte del pubblico, però, hanno sempre preferito nella sua veste “pop”. Non penso sia casuale che, ancora oggi, continuino a uscire pubblicazioni dedicate a Battiato. Ma allo stesso modo penso che nessuno lo abbia ancora davvero capito…

Mi ha colpito la presenza del Rondò Veneziano, spesso tralasciato alla stregua di un fenomeno pop da arginare. Invece hai una grande considerazione – non potrebbe essere altrimenti – di una figura come Reverberi…

Trovo profondamente ingiusto che Gian Piero Reverberi, a oggi, non goda della stessa stima e dello stesso rispetto di un Ennio Morricone o di un George Martin. Reverberi è stato protagonista e testimone di veri e propri miracoli della musica italiana che vanno da De André ai New Trolls, passando per Le Orme e, ovviamente, il Rondò Veneziano, con tanta sostanza e un occhio di riguardo per la forma. Quando capiremo e apprezzeremo davvero il suo valore? Io provo da anni a sensibilizzare chi mi sta intorno e non demordo!

I confini tra rock e classica cambieranno – e come? – nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale?

Non male come domanda… I confini – per fortuna o purtroppo – cambiano quotidianamente, non solo tra rock e classica. Non so se nei prossimi anni saremo ancora in grado di distinguerli senza il bisogno di una qualsiasi tecnologia di supporto. Già gli algoritmi ci suggeriscono quello che ci potrebbe piacere in base ai nostri ultimi ascolti o alle nostre visualizzazioni recenti, non è più necessario confrontarsi con qualcuno, cercare o anche solo pensare. Mi stai chiedendo se lasceremo all’AI anche questa faticosa (e per me meravigliosa) attività che porta via un sacco di tempo, energie e risorse? Probabilmente sì.