Nell’arco di una carriera artistica, così come nella vita, può capitare di prendere una sbandata. Colpi di fulmine improvvisi che mettono in ombra tutto quello che fino a poco prima sembrava essere primario. Questione di incontri. Steven Wilson per esempio non è uscito incolume dall’incrocio con i King Crimson e dal certosino lavoro di rimasterizzazione dei loro dischi storici, da lui realizzato un paio di anni fa. La molla scattata è stata tanto forte da fargli mettere da parte i Porcupine Tree prima e i Blackfield poi, concentrando tutta la sua attenzione su quella che sembrava una semplice valvola di sfogo, ovvero la sua produzione solista.

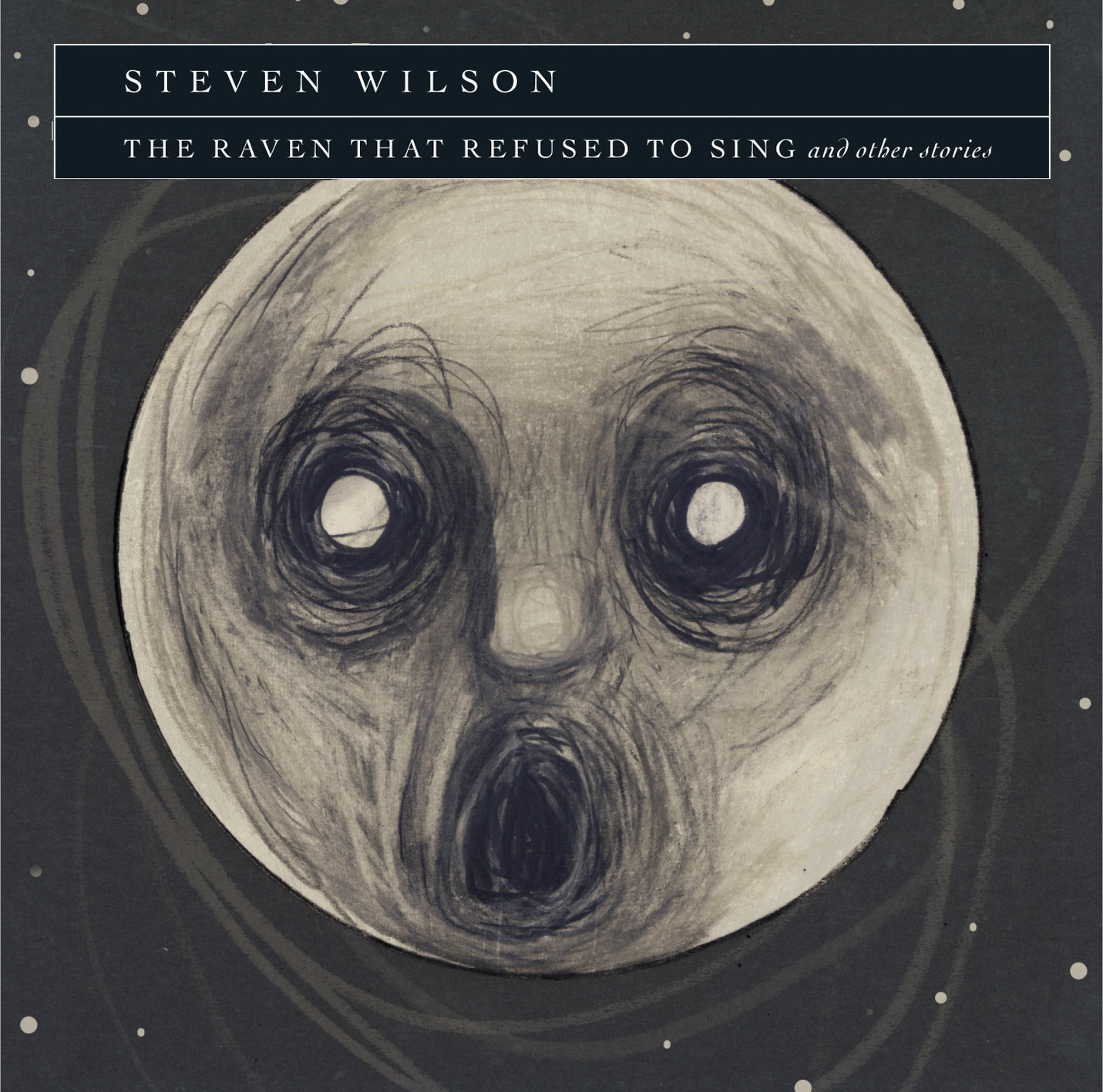

A poco più di un anno da Grace For Drowning, con tanto di intermezzo con un dvd live, ecco The Raven That Refused To Sing (And Other Stories). Wilson è sempre più compreso nel ruolo di rivitalizzatore del prog anni ’70, e lo si capisce sin dal titolo dell’album e dalla sua copertina, una sorta di rivisitazione lunare dell’Urlo di Munch, entrambi lontani dai canoni wilsoniani (in genere molto riconoscibili grazie alla collaborazione con il fotografo Lasse Hoile), ma perfettamente affini all’universo che l’artista inglese intende evocare. L’album non è un concept, ma un lavoro a tema, dove i testi sono tutti incentrati su racconti fantastici e horror, che si giova rispetto al precedente di una maggiore coerenza ed omogeneità, frutto evidente di una crescita da parte di Wilson nel maneggiare i canoni di questo genere.

Si conferma la contiguità con il mondo jazz. Negli assoli, certo, in particolare gli squarci sempre nervosi e spigolosi del sax di Theo Travis, ma anche nell’impostazione stessa dei brani, con la loro alternanza di momenti collettivi e protagonismi dei singoli. Singoli ai quali, proprio qui, in un progetto totalmente a suo nome, Wilson offre quello spazio che (soprattutto negli ultimi anni) ha negato nei Porcupine Tree. Detto di Travis, il basso di Nick Beggs è spesso in primo piano, ma anche le tastiere di Adam Holzman godono di ben altra luce rispetto a quella concessa ultimamente al povero Richard Barbieri. Senza contare che, da produttore e tecnico, si è messo di lato per cedere la cabina di regia a sua maestà Alan Parsons. Un tassello ulteriore per perseguire una correttezza filologica di atmosfere, timbri e arrangiamenti. La parte del leone la fanno i brani più lunghi (Luminol, The Holy Drinker e The Watchmaker), dove il rapporto cantato/musica è nettamente sbilanciato a favore di quest’ultima. In fondo un guadagno per la riuscita complessiva dell’album, perché se difetto bisogna trovare, è nella debolezza di alcune parti cantate, che finiscono col fare da cornice del quadro e non viceversa. Ma in fondo il ragazzo è giovane, sta ancora prendendo la mano.