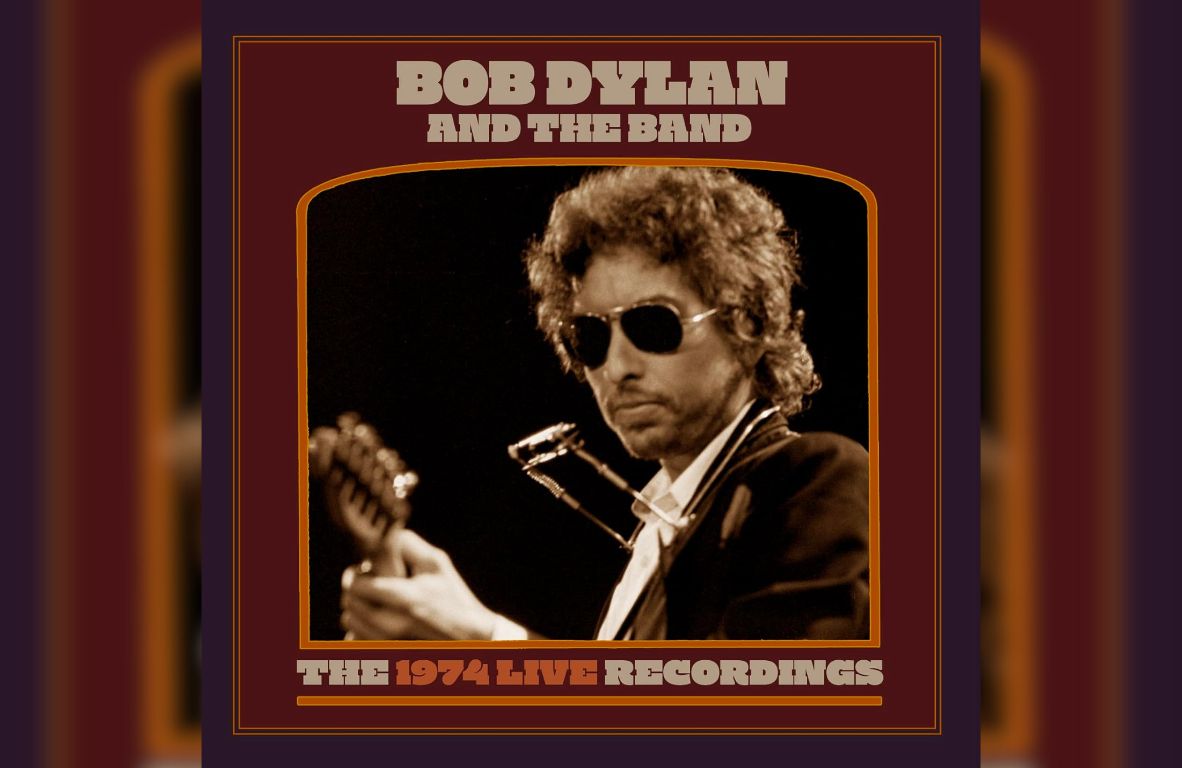

Cappello da cowboy, gambe divaricate e mano sul fianco. Potrebbe essere Wyatt Earp, Pat Garrett, Billy The Kid (non citati a caso) o altri eroi del vecchio West. Ma lui, il cui look e la cui postura inquietante non hanno nulla a che vedere con i recenti fatti di terrorismo, è lì per farci sentire le sue canzoni, la sua musica, il suo sound. Già, perché oggi più che mai un concerto di Bob Dylan è un tuffo in una fantastica atmosfera sonora, in un mondo seducente che incanta il pubblico anche sotto l’aspetto visivo. Da qualche tempo, su un palco che ricorda il set cinematografico di un film noir anni ’40, Dylan si destreggia in modo mirabile sostenuto da una band solida e fedelissima scandita dalla ritmica di Tony Garnier (basso e contrabbasso) e George Recile (batteria), marchiata dai formidabili intrecci chitarristici di Stu Kimball e Charlie Sexton e impreziosita dalle corde magiche di Don Herron, l’ex-BR5-49 che incanta con il suono liquido della sua pedal steel (ma anche slide, banjo, ukulele e fiddle).

Dylan, “il Picasso del Rock”, dipinge come il grande pittore spagnolo una tela acustica ricca di colori, sfumature e tratti sorprendenti anche se ormai si misura su scalette consolidate, su un repertorio rodato e su (vale la pena ribadirlo) un suono unico e originale che è diventato una griffe stilistica di qualità assoluta.

Sul suono della chitarra acustica di Kimball, che sale sempre sul palco per primo, Dylan attacca (come da abitudine negli ultimi anni) con Things Have Changed, canzone che gli è valsa l’Oscar 2001 come miglior canzone nel film Wonder Boy cui segue She Belongs To Me, una delle poche concessioni fatte al repertorio dei Sixties. Largo spazio, infatti, viene lasciato alle cover presenti nell’ultimo, suggestivo album Shadows In The Night, in cui (alla faccia dei suoi numerosi e poco competenti detrattori) Dylan canta benissimo, con precisione, intensità ed espressività senza mai cadere nella tentazione di competere con Frank Sinatra. Accade con What I’ll Do, I’m A Fool To Want You e con la bellissima Melancholy Mood, non presente nell’album ma perfettamente nel “mood” (perdonate la voluta ripetizione) del medesimo. Poi, Dylan cambia voce e ritorna rugoso, ispido e incalzante nelle incantevoli Duquesne Whistle e Pay In Blood, perle tratte da Tempest, prima di chiudere la prima parte del set con una fenomenale versione di Tangled Up In Blue. Venti minuti di intervallo e l’affollatissima platea dell’Arcimboldi si riempie di nuovo quando la chitarra di Kimball introduce High Water (for Charley Patton), ennesimo tributo dylaniano alla tradizione folk blues nordamericana.

Ad alcuni nuovi classici del suo repertorio (come la swingante Spirit On The Water e l’emozionante Scarlet Town) Dylan affianca altri omaggi a Sinatra (The Night We Called It A Day, All Or Nothing At All) prima di chiudere con una romantica, struggente Autumn Leaves, versione inglese della celeberrima Les Feuilles Mortes resa immortale da Yves Montand.

Il tempo di ricevere l’ovazione del pubblico e si rientra per i due bis: una meravigliosa Blowin’ In The Wind, con Dylan al pianoforte e il violino di Herron a tenere le fila, e la splendida Love Sick, altro neoclassico dylaniano da Time Out Of Mind.

Ancora una volta, per un’ora e mezza, il “novello Wyatt Earp” (75 anni il prossimo 24 maggio) dà sfoggio del suo talento e alimenta vieppiù la sua interminabile leggenda.

Dylan, “il Picasso del Rock”, dipinge come il grande pittore spagnolo una tela acustica ricca di colori, sfumature e tratti sorprendenti anche se ormai si misura su scalette consolidate, su un repertorio rodato e su (vale la pena ribadirlo) un suono unico e originale che è diventato una griffe stilistica di qualità assoluta.

Sul suono della chitarra acustica di Kimball, che sale sempre sul palco per primo, Dylan attacca (come da abitudine negli ultimi anni) con Things Have Changed, canzone che gli è valsa l’Oscar 2001 come miglior canzone nel film Wonder Boy cui segue She Belongs To Me, una delle poche concessioni fatte al repertorio dei Sixties. Largo spazio, infatti, viene lasciato alle cover presenti nell’ultimo, suggestivo album Shadows In The Night, in cui (alla faccia dei suoi numerosi e poco competenti detrattori) Dylan canta benissimo, con precisione, intensità ed espressività senza mai cadere nella tentazione di competere con Frank Sinatra. Accade con What I’ll Do, I’m A Fool To Want You e con la bellissima Melancholy Mood, non presente nell’album ma perfettamente nel “mood” (perdonate la voluta ripetizione) del medesimo. Poi, Dylan cambia voce e ritorna rugoso, ispido e incalzante nelle incantevoli Duquesne Whistle e Pay In Blood, perle tratte da Tempest, prima di chiudere la prima parte del set con una fenomenale versione di Tangled Up In Blue. Venti minuti di intervallo e l’affollatissima platea dell’Arcimboldi si riempie di nuovo quando la chitarra di Kimball introduce High Water (for Charley Patton), ennesimo tributo dylaniano alla tradizione folk blues nordamericana.

Ad alcuni nuovi classici del suo repertorio (come la swingante Spirit On The Water e l’emozionante Scarlet Town) Dylan affianca altri omaggi a Sinatra (The Night We Called It A Day, All Or Nothing At All) prima di chiudere con una romantica, struggente Autumn Leaves, versione inglese della celeberrima Les Feuilles Mortes resa immortale da Yves Montand.

Il tempo di ricevere l’ovazione del pubblico e si rientra per i due bis: una meravigliosa Blowin’ In The Wind, con Dylan al pianoforte e il violino di Herron a tenere le fila, e la splendida Love Sick, altro neoclassico dylaniano da Time Out Of Mind.

Ancora una volta, per un’ora e mezza, il “novello Wyatt Earp” (75 anni il prossimo 24 maggio) dà sfoggio del suo talento e alimenta vieppiù la sua interminabile leggenda.