I Led Zeppelin canzone per canzone

Matteo Palombi e il culto del Dirigibile

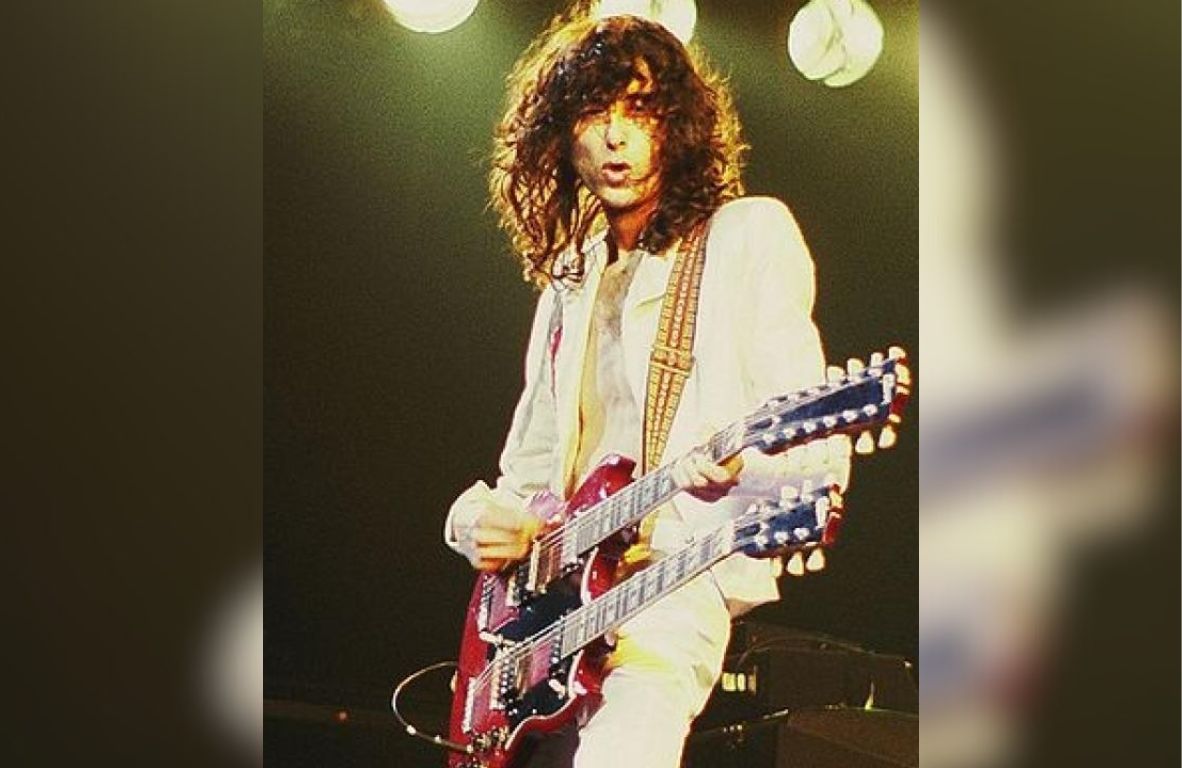

Lo abbiamo conosciuto con i suoi due testi sui Pink Floyd, ora passa a raccontare, brano dopo brano, “il miglior gruppo rock di tutti i tempi”. Così in quarta di copertina Matteo Palombi definisce i Led Zeppelin. Al di là del mito, al di là delle leggendarie apparizioni dal vivo, della comunicazione che negli anni ha ingigantito la portata di Page e compagni, ciò che resta sono le canzoni. L’autore propone un’analisi di ogni pezzo del celebre quartetto nel suo nuovo libro per Tsunami intitolato Thank You. I Led Zeppelin canzone per canzone. Ne parliamo con lui.

Dai Pink Floyd ai Led Zeppelin, caro Matteo. Dopo due lavori su Waters e compagni, passi al mito del Dirigibile. Come mai questa scelta?

In realtà per me sono venuti prima i Led Zeppelin dei Pink Floyd, anagraficamente parlando. Lo scrivo anche nell’introduzione del libro, sono stati il principale gruppo della mia adolescenza. Forse dovrei chiedere al me stesso di qualche anno fa del perché ma darebbe una risposta diversa da quella che potrei dare in questo momento. Oggi sono cambiati molto nelle mie orecchie. Prima erano emancipazione, provocazione e scoperta (musicale e non solo), ora sono diventati oggetto di studio. È stato un ascolto quasi istintuale e fisiologico all’inizio, poi ho iniziato ad apprezzarne meno gli aspetti violenti, liberatori, edonistici a favore della complessità, dell’intreccio di tradizioni musicali che li compenetrano. Mi ero ripromesso di scriverne prima o poi, ma non ho mai programmato di farlo, come invece mi era accaduto con i Pink Floyd, ai quali ho dedicato anni di studio, anche universitario. Poi non so, complice un ritorno tra i banchi di scuola (dall’altra parte) o forse qualche lavoro accademico sul rapporto tra folklore e musica popular, sono tornati prepotentemente nella mia vita, tanto che ho comprato anche una Gibson Les Paul mentre scrivevo il libro! Ho iniziato a buttare giù qualcosa, prima qualche articolo per il quarantennale del quarto album e poi… Thank You!

Come dicevamo in apertura, al di là di tutto è sempre la composizione che fa la differenza, e nel caso dei Led Zeppelin ci troviamo di fronte a una scrittura centrale nella storia del rock. La prima cosa che però mi viene in mente è che probabilmente non esiste una canzone “alla Led Zeppelin” vista la loro eterogeneità, che ne pensi?

Hai ragione, paradossalmente esistono tante sonorità che potremmo definire “zeppeliniane” ma è difficile trovare un brano di riferimento comprensivo di tutto. Molto banalmente credo che questa idiosincrasia sia risolvibile dicendo che è l’aspetto umano qui a preponderare più che la composizione in sé. I quattro, come individui, persone (qualcuno direbbe energie o spiriti), rendono “zeppeliniano” qualunque cosa suonino senza arrivare a suonare mai soltanto qualcosa “alla Led Zeppelin”. Cosa che invece è accaduta per altre band, che hanno creato a fine carriera il cliché o la maschera di sé stessi (o come disse qualcuno la propria “surrogate band”). È anche il motivo per cui i Led Zeppelin sono tra quei gruppi impossibili da imitare – parlo delle cover, ma anche di quelle innumerevoli band che riprendono alcuni aspetti dei Led Zeppelin ma non riescono ad afferrarne la complessità (pensiamo ai Greta Van Fleet). I Led Zeppelin possono esistere soltanto se esistono loro quattro insieme, fisicamente. È lì la magia, non è musica classica, non puoi riproporla. Non a caso dopo la morte di Bonzo hanno scelto, giustamente, di non proseguire oltre, non è e non sarebbe stata la stessa cosa. Sono stati qualcosa di irripetibile nella loro presenza, nel loro accadere. Gli album che conserviamo, così quei pochi concerti registrati decentemente, sono soltanto una fissazione di quel singolo momento. E per fortuna li conserviamo.

Si parte sempre dal blues. L’ingrediente principale della formula Zep. In che modo Jimmy Page lo ha interpretato e secondo te quali sono le canzoni più rappresentative in tal senso?

Sarei banale se ti citassi Since I’ve Been Loving You, ma per affezione personale ti direi The Lemon Song (che poi è la loro rilettura della celeberrima Killing Floor, che adoro). Se dovessi risponderti pensando come Jimmy Page vorrebbe che pensassimo, dovrei dirti che il blues è ovunque ma da nessuna parte, nel senso che anche gli innumerevoli pezzi spiccatamente blues, del tipo In My Time of Dying o I Can’t Quit You Baby non sono mai veramente blues, nel senso puristico dal termine. Sì, ci sono le dodici battute, la struttura armonica è quella, il canto di Plant rientra direttamente in quella tradizione, il fraseggio chitarristico – fortemente pentatonico – appartiene a quella tradizione, ma c’è sempre altro. John Bonham, per esempio, per me lui non è mai davvero un batterista blues. Bonham è sempre qualcosa che porta i Led Zeppelin verso un’altra dimensione, qualcosa di indefinibile, più in alto o più in basso del blues. Penso a un brano come When the Levee Breaks, la batteria rende quel pezzo quasi demoniaco, ha così tanto carattere e profondità che la storia di un’inondazione diventa quasi apocalittica, atemporale, universale. Come disse Rick Rubin, “Ti chiedi che tipo di musica sia ma se ci pensi bene non lo riesci a capire”. Ecco, forse del blues permane maggiormente l’estemporaneità dell’intuizione, della performance, nei testi più che nella musica probabilmente. Plant compone la maggior parte dei suoi versi un po’ alla maniera dei bluesmen e dei folksingers, racconta storie un po’ come gli vengono in mente, ripropone le stesse formule anche estraniandole dal contesto di partenza (con tutti i riferimenti corporei, sessuali o apparentemente osceni del caso). A volte sembra che le parole gli vengano da dentro senza nemmeno il bisogno di pensarle ma soltanto sentendole e cantandole. Ecco, questo credo sia l’aspetto maggiormente blues. E, tra le altre cose, credo sia uno dei motivi principali per cui molto spesso sono stati tacciati di “appropriazione culturale” o addirittura “plagio”. Presumo che in molti casi neanche sapessero di citare o alludere a quel mondo lì in modo cosciente.

Nel loro songbook non manca la componente acustica, dalla ballata crepuscolare al vero e proprio folk del terzo disco.

Ti direi che Led Zeppelin III è il mio preferito ma sono molto umorale a tal proposito! Questa è tra le componenti più affascinanti del gruppo, e quella che forse mi ha spinto maggiormente a scriverne. Quello dei brani “acustici” è forse lo spazio del repertorio della band in cui si vede maggiormente l’ampio orizzonte musicale in cui i quattro Zeppelin erano in grado di spaziare. Si va da riprese di strutture musicali fortemente ancorate alla musica europea – addirittura qualche brano che ha una tradizione lunga settecento anni – al folk americano, al blues come si diceva, alla musica indiana o infarcita di elementi arabeggianti. In ogni caso si tratta di tradizioni solo sfiorate, spesso in modo un po’ superficiale, ma anche qui è la sensazione che loro sono in grado di riproporre a contare. In alcuni casi, Page lo ha detto spesso, non erano neanche in grado di suonare alcuni di questi strumenti “unplugged” con l’esatta perizia dovuta, ma sapevano replicarne l’intenzione in modo credibile. Parlando dei brani in studio, in alcuni casi alcune sonorità venivano riproposte con strumenti di fortuna, soprattutto per quanto riguarda le percussioni (foderi di chitarra; bottiglie vuote; tamburi suonati con bacchette “alternative”, ecc.) e la resa è spesso sorprendente. Per certi versi mi ricorda un po’ quello che De André e soci avrebbero fatto per incidere Crêuza de mä, ma anni dopo, creando un “suono mediterraneo” senza avere nemmeno gli strumenti per farlo. Page e Plant poi questo aspetto lo hanno esasperato in alcuni dei loro tour postumi alla band, inserendo altri musicisti e snaturando un po’ i brani. Quello che mi sorprende, tuttavia, è il fatto che questa parte dell’opera, estremamente significativa, sia spesso messa in secondo piano rispetto all’immaginario un po’ “heavy” cui sono solitamente associati.

A tal proposito, sono anche considerati tra i pionieri del fenomeno heavy metal. Dove troviamo questa componente?

John Paul Jones e Jimmy Page hanno sempre detestato l’etichetta di gruppo apripista dell’heavy metal, ma il fatto è piuttosto oggettivo. Più che singoli brani ad avere un’impostazione di questo tipo, credo siano alcune intuizioni sonore che poi sono state sviluppate ulteriormente da gruppi capitali del genere. Quando penso all’apporto dei Led Zeppelin all’heavy metal penso sempre al riff di Tony Iommi di Paranoid, palesemente derivato da una particolare sezione di Dazed and Confused. Per alcuni giornalisti avvezzi al genere, poi, physical graffiti è un vero e proprio dizionario del nuovo linguaggio heavy. Da (pseudo)chitarrista, posso dirti che sicuramente le armonizzazioni di chitarra di alcuni soli di Page in questo album anticipano di qualche decennio l’evoluzione della tecnica chitarristica. Anche se verso Page c’è un debito di metà dei chitarristi che hanno fatto musica dagli anni Ottanta in poi. Ce lo ricordiamo tutti Eddie Van Halen e il suo uso esasperato del tapping, beh, andate a riascoltarvi qualche improvvisazione sul tema di Heartbreaker da qualsiasi dei live facilmente reperibili in rete! Diciamo che se volessimo considerare Page un “ladro di idee”, ha ampiamente risarcito la storia della musica dell’ultimo Novecento nelle ispirazioni che ha provocato.

Canzone per canzone, contano qualcosa anche i testi. Esiste un filo conduttore tematico nei brani cantati da Plant?

Come ti dicevo prima c’è molto della tradizione popolare, soprattutto americana, quindi blues e folk. Tutti quei riferimenti sessuali, provocanti e provocatori, i “Baby” ripetuti fino allo spasimo, provengono da lì. Ci sono però anche altri elementi che tornano spesso, anzitutto delle riprese da luoghi letterari dell’epica tradizionale (Achilles Last Sand); dalla letteratura epico-cavalleresca e soprattutto dal mondo di Tolkien (Ramble On, Over the Hills and Far Away, The Battle of Evermore, per fare qualche titolo). Plant era, ed è, un vorace lettore e appassionato di quel tipo di immaginario che molto spesso ripropone nei testi e che ho cercato di evidenziare nel libro quando sono riuscito a confermarne la citazione o l’allusione. Sicuramente poi, come ho scritto negli ultimi capitoli, il biografismo diventa centrale nell’ultima fase della vita di Plant con i Led Zeppelin. Un disco come Presence è molto legato alle vicende interne, alle questioni private, talvolta piuttosto tristi, che avevano coinvolto i quattro negli ultimi anni di carriera. È possibile anche trovare cenno in alcuni versi al conflitto che sorgeva tra le due fazioni createsi in quel periodo, soprattutto dopo la morte di Karac (il figlio di Robert): Jones e Plant contro Bonham, Page e Grant. E poi c’è molta ironia, allusioni a vicende bizzarre accadute ai quattro o storie relative alla stardom. Su tutti, pensiamo a The Immigrant Song, che per molti è stato visto quasi come un manifesto di senso di onnipotenza. In realtà espressioni come la celeberrima “il martello degli dei” era un modo per ridere e anche per minimizzare la divinizzazione operata dai fan nei confronti del gruppo.

Il quartetto ha avuto anche un profilo esoterico. In quali brani è emersa maggiormente questa anima oscura?

Forse più che nei brani – in cui sono certamente presenti alcuni riferimenti ambigui nei testi – questo aspetto è interno alla storia della band e alla costruzione dell’immaginario. Page ha sempre voluto alimentare storie simili, anche e soprattutto nel corso delle interviste postume, alludendo, non negando, giocandoci sopra. Gli artworks, poi, sono pieni di cenni e riferimenti a simboli esoterici, anche se alcuni di questi fanno parte sempre di quella volontà ironica cui facevo cenno sopra: alcuni simboli erano messi lì più per creare mistero che per un reale valore esoterico. Nel libro comunque ho scritto abbastanza, proprio sull’elemento visivo. Non posso negare, tuttavia, un certo legame tra l’occulto e la vicenda biografica del gruppo. Non sono io a dirlo, tra i motivi di distanziamento tra Plant e Page c’era stata l’idea radicata in Robert che Jimmy attirasse forze oscure sui quattro, proprio per via della vicinanza a Crowley e all’occultismo. Addirittura alcune canzoni furono bandite dalle scalette dei concerti perché si temeva fossero portatrici di sventure. Ora, non per fare speculazioni, ma posso dire che anche io negli anni che ho scritto questo libro qualche sfortuna l’ho avuta, sarà un caso? (ride)

Il Dirigibile è stato luminoso, sgargiante, pieno di vitalità. Secondo te qual è l’album che meglio di altri riassume tutte le sfaccettature del gruppo?

Questa è la domanda che speravo di non dover ricevere, perché si rischia di essere banali ma allo stesso tempo lasciare fuori dei capolavori. Per me il quarto album. Lì c’è tutto: il dinamismo; la potenza; l’esoterismo; l’aspetto enigmatico; l’esplosività; la ponderazione; la profondità; l’alchimia. E poi il lato A si conclude con… non la nomino nemmeno, visto che è un sacrilegio farlo, ma chiunque leggerà capirà. Anche se quella non è la mia canzone preferita del disco. L’essenza di quel lavoro, per me, la racchiude bene When the Levee Breaks. È blues ma non è blues. Rappresenta perfettamente l’idea che i Led Zeppelin abbiano inventato tutto senza aver inventato niente.

Nello studio per Thank You hai avuto modo di riscoprire qualche brano che ti ha particolarmente colpito?

Molti! Purtroppo, aggiungo, perché ci ho messo tre anni a scrivere questo libro anche per questo. Penso a una canzone su tutte, Gallows Pole, ho dovuto riprenderla in mano quattro o cinque volte e credo di averci speso almeno un paio di mesi solo per ricostruirne la storia. Non faccio spoiler, lascio ai lettori ipotetici la possibilità di leggere. Ma in generale è stato interessante – per deformazione filologica – cercare di ricostruire la storia di quelle canzoni di cui si sapeva troppo poco o di cui si sapevano cose che ho reputato non esatte (sai, a volte le biografie diffondono informazioni come il gioco del telefono senza fili). Infatti a volte soltanto scrivere una mezza pagina sulla vicenda di qualche bonus track di cui non c’era nulla di certo, poterlo fare con una certa sicurezza, è stato estremamente soddisfacente. Mi viene in mente una traccia neanche granché significativa, Sugar Mama, ci ho lavorato così tanto che credo che l’editor di Tsunami sia stato vicinissimo a mandarmi a quel paese!