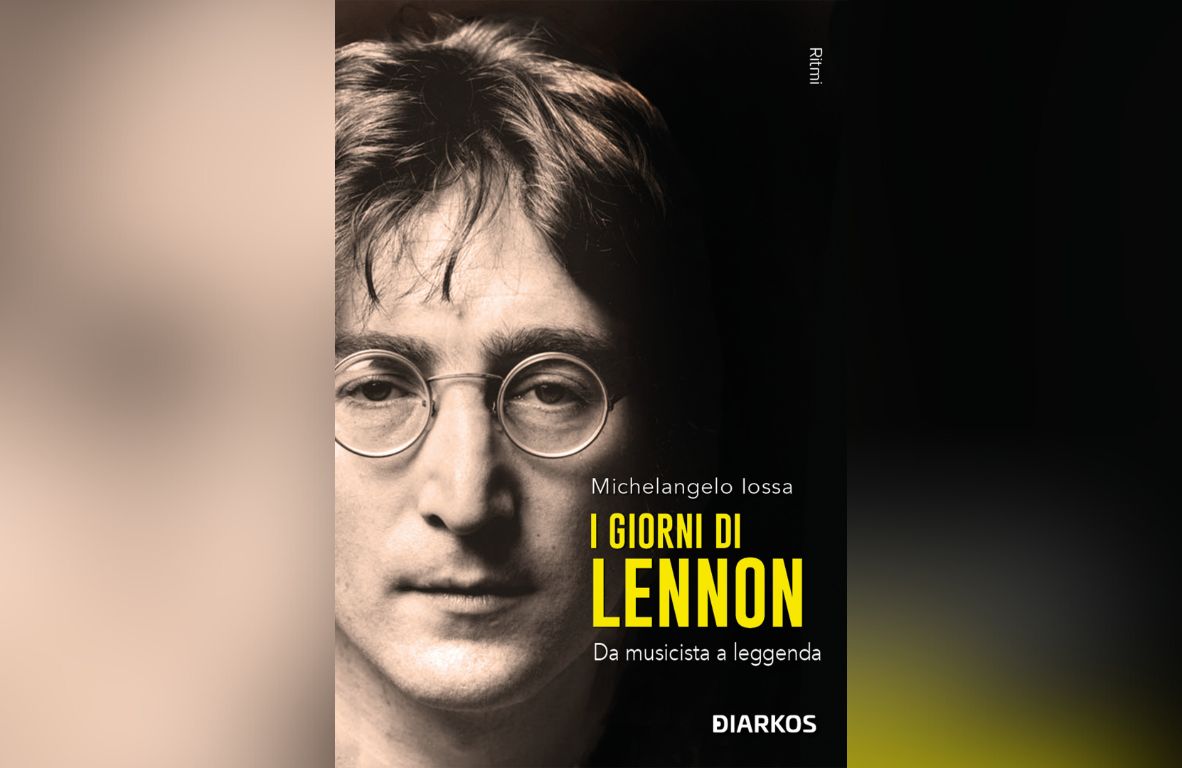

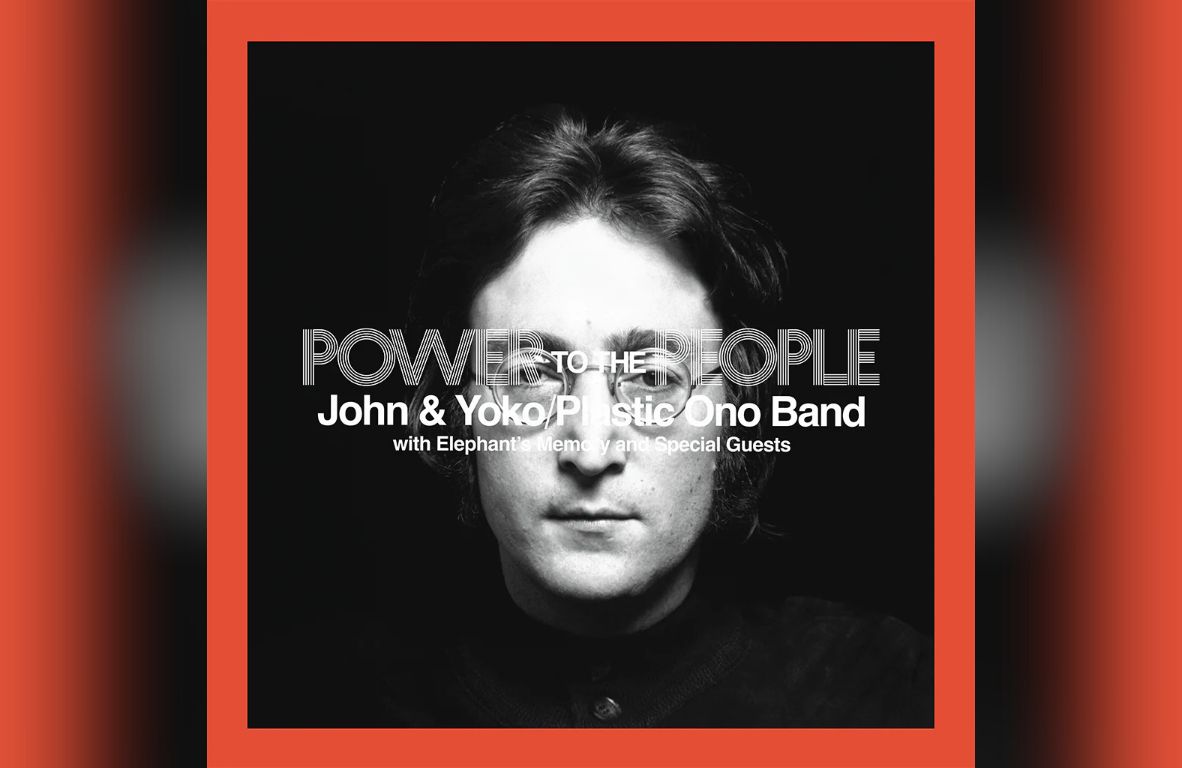

Da musicista a leggenda: John Lennon secondo Michelangelo Iossa

Diarkos pubblica il libro che racconta gli ultimi giorni del Beatle

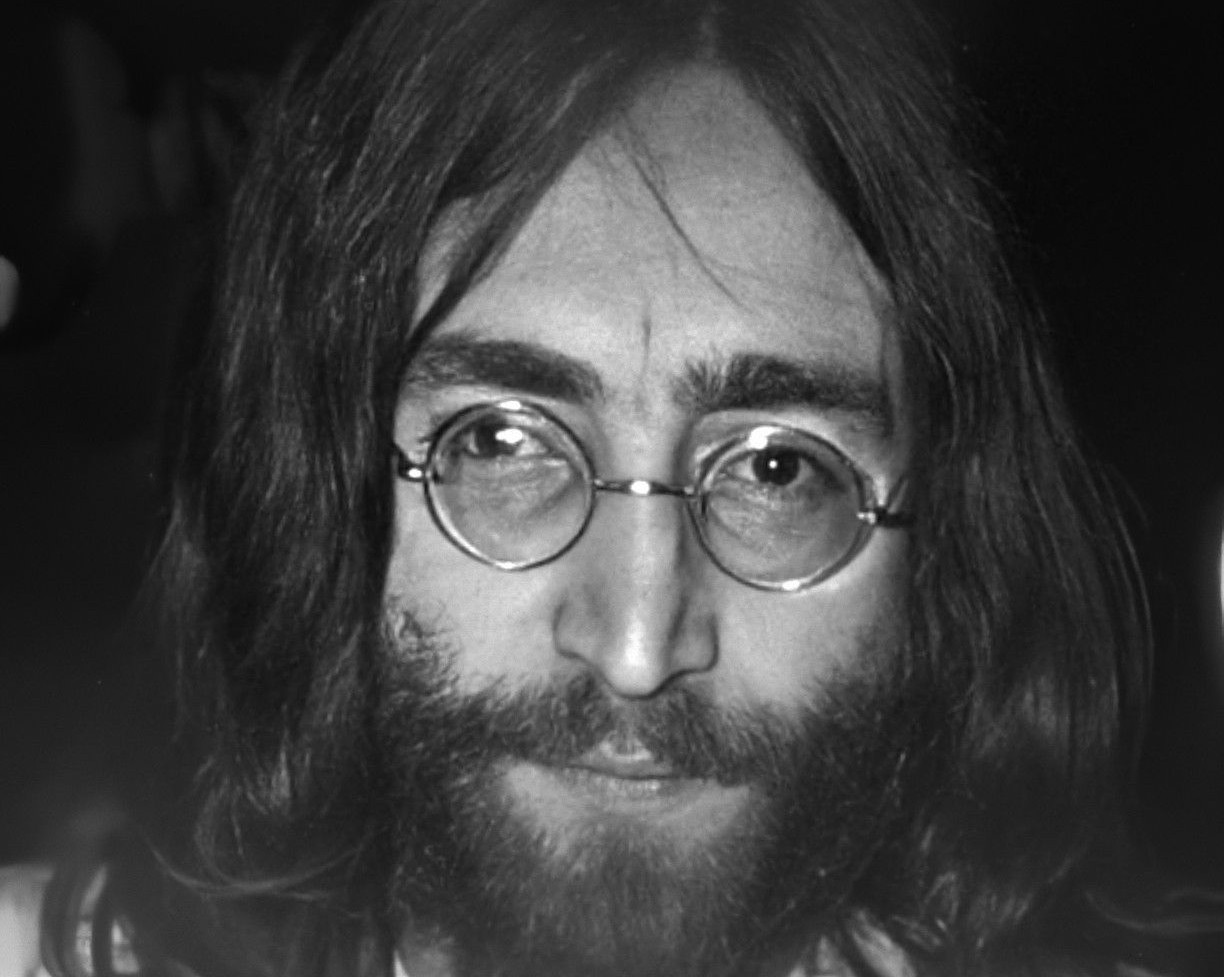

Era da tempo che Michelangelo Iossa, tra i principali esperti beatlesiani in Italia, non tornava in argomento. I suoi testi in materia sono noti e apprezzati, e finalmente lo scrittore napoletano, in vista dell’ottantacinquesimo compleanno di John Lennon, ha chiuso un cerchio. Iossa infatti, esattamente vent’anni fa, aveva dedicato a John un libro per raccontare la fase finale della sua vita: I giorni di Lennon. Da musicista e leggenda (Diarkos) riprende l’argomento e lo arricchisce con dettagli e interviste inedite. La parola all’autore.

Come detto in apertura, caro Michelangelo, era da tempo che non ti soffermavi sul tema Beatles, che necessita di uno studio attento e approfondito vista la mole di testi in materia. I giorni di Lennon è una disamina dell’ultima fase della sua storia, quando da musicista si avvia a diventare leggenda. Eppure dal 1975 al 1980 John una leggenda lo era già, oppure in quel periodo di grandi cambiamenti rischiava di diventare un artista di secondo piano?

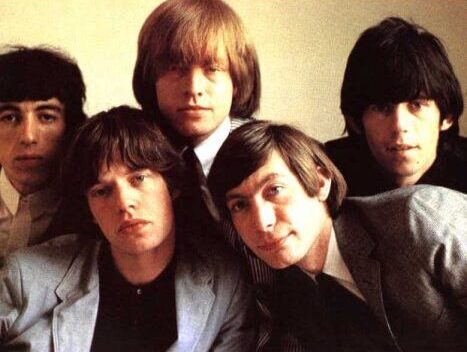

«L’unico obiettivo di John Lennon era diventare la persona più famosa del pianeta!»: questo era ciò che dichiarava Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones e amico-rivale dei Beatles. Questo commento di “Sua Satanità” piacque moltissimo a John, il quale, nemmeno troppo ironicamente, confermò queste sue ambizioni.

Ottenuto lo scopo di trasformarsi nella persona più famosa al mondo, a metà degli anni ‘70 l’ex-Beatle pose fine ad un lungo processo di iper-esposizione mediatica decidendo di osservare “dall’esterno” i risultati della sua scelta di isolamento. Nella seconda parte del decennio Lennon esercitò un potere straordinario che confermava le sue indubbie capacità di grande comunicatore: il musicista aveva guadagnato una fama talmente grande che i cinque anni di silenzio discografico fecero spesso più rumore delle numerose apparizioni di Paul McCartney o degli altri due ex-Beatles sulle copertine dei magazine di mezzo mondo.

Viene in mente il pontefice Pio XIII interpretato da Jude Law in The Young Pope di Paolo Sorrentino: “Lo scrittore più importante degli ultimi 20 anni? Salinger; il più importante regista? Stanley Kubrick; l’artista contemporaneo? Banksy; il gruppo di musica elettronica? I Daft Punk; La più grande cantante italiana? Mina. Quale è il filo invisibile che lega questi personaggi? Nessuno di loro si lascia fotografare!”.

Come scrivi, non esiste un solo Lennon. Basta pensare alla mutazione artistica – e anche umana – nel lungo periodo beatlesiano, per non parlare dei suoi anni ’70. Ma se volessimo definire in modo definitivo il Lennon artista, come dovremmo inquadrarlo?

Quando si ritrovò a dover scegliere un attore protagonista per il suo Lennon – musical ufficiale sulla vita di John – il regista americano Don Scardino scelse dodici tra attori e attrici per raccontare Lennon e la sua vita: il musical, messo in scena a Broadway nel 2005, dimostrò quanto fosse complesso raccontare la figura pirandelliana di John.

John la rockstar, John il fondatore dei Beatles, John il pacifista, John il creatore di legami tra musica e politica, John il poeta, John il casalingo, John il Kennedy del rock ‘n’ roll…

Personalmente ritengo che John Lennon fosse, prevalentemente, uno dei più grandi innovatori della comunicazione del Novecento. E certamente anche un pacifista, nel senso più complesso e profondo possibile.

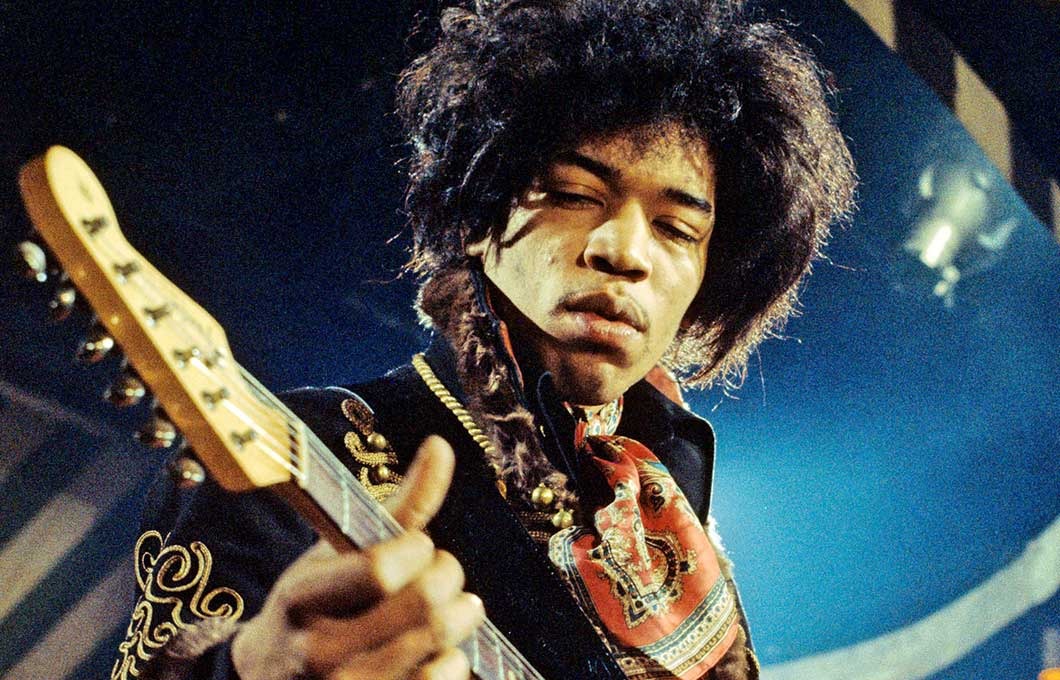

Negli ultimi decenni anni la critica-rock si è affannata a cercare di scrutare il mondo attraverso gli occhi di Bob Dylan, Bono Vox, Bruce Springsteen, Patti Smith, Joan Baez, Sting, Lou Reed, David Bowie, Bob Geldof, Eddie Vedder, Paul Simon o Neil Young: nessuno di loro ha avuto l’impatto e il successo che John Lennon ha mostrato sin dagli anni ‘60, al fianco dei Beatles e oltre.

Di John Lennon mancano oggi la forza delle sue opinioni e, naturalmente, le sue canzoni.

In passato hai scritto monografie sia su Paul che su George, e maneggiare la materia lennoniana sicuramente non è semplice. Che cosa, a tuo avviso, affascina ancora oggi di questa figura?

Senza dubbio la schiettezza, aspra e diretta. Prima dei Beatles, le interviste alle star della musica erano noiosissimi elenchi dei loro gusti e delle loro passioni (moto, auto, donne, viaggi). Dai Beatles in poi, il mondo si accorse che un musicista poteva essere una vivacissima antenna sulla società contemporanea e John era l’ambasciatore assoluto di questa ‘attitudine’. Quando, nel 1966, afferma che la Cristianità era in crisi e che per un adolescente aveva maggior valore un disco o un poster dei Beatles anziché un crocifisso in camera, sapeva che stava provocando i media e le coscienze, certamente, ma quelle parole valevano più di cento saggi di sociologia o antropologia. Erano parole “vere” perchè – per la sua generazione – Elvis, James Dean e Marlon Brando erano semidei. John Lennon non è solo un artista o un pacifista, un comunicatore o un musicista. John è, molto più probabilmente, un mosaico. È questa la sua forza straordinaria.

Un momento chiave per la sua vicenda artistica fu l’estate del 1980. In dirittura d’arrivo verso i suoi attesi 40 anni, John torna prepotentemente alla musica. Quali erano le sue motivazioni e le sue spinte in quell’ultimo periodo?

Il 9 ottobre 1980 John festeggiava il suo compleanno. Quarant’anni, il “giro di boa” per antonomasia, l’età dei bilanci, “il mezzo del cammin”. Il nuovo disco, Double Fantasy, tracciava una linea di confine tra la tarda giovinezza di Lennon e l’inizio della sua maturità: John avrebbe dialogato con un “nuovo” pubblico, costituito soprattutto da trentenni e quarantenni.

«Quando visualizzavo quest’album pensavo alla mia generazione, agli anni ‘60, alle persone che oggi hanno, come me, dai 30 ai 40 anni e sono sposati con figli. Abbiamo vissuto le stesse cose, e io cantavo per loro»: è quanto rivelò lo stesso Lennon ai microfoni di “Rko Radio” nel corso della sua ultima intervista, rilasciata lunedì 8 dicembre 1980.

La vita di John ricominciò a tingersi di musica nei primi giorni del 1980: nelle lettere ai suoi familiari, il musicista preannunciò che stava accarezzando l’idea di ritornare in Regno Unito, rivedere Londra e la sua casa natale di Liverpool. Non è un caso che – nell’autunno del 1980 – Lennon avesse iniziato le prove del suo tour mondiale, in cui si sarebbe riappropriato di molte canzoni dei Beatles, da I Want To Hold Your Hand in poi.

Sulla morte di John e la vicenda di Chapman si è scritto molto, forse troppo. Saggiamente hai scelto di concentrarti sulle reazioni altrui. Ad esempio i tre Beatles. Qual era il loro stato d’animo in quel periodo e ancora oggi Paul e Ringo come vivono quella tragedia?

Quando John morì, McCartney ne fu terrorizzato. Sir Paul fu colpito da “una specie di paura da palcoscenico, che in parte era solo paura e basta. Cioè «Sarai tu il prossimo?». Era una domanda che frullava in testa ai Paul, George e Ringo e che si accompagnava a un senso di totale svuotamento e di fragilità.

Per lunghi anni, nessuno dei tre ex-Beatles ha calcato un palco in maniera stabile: si dovette aspettare la fine degli anni Ottanta per rivedere Paul in tour, George in Giappone al fianco di Eric Clapton e Ringo metter su la sua All-Starr Band. Un decennio di domande, analisi, introspezioni, famiglie. E, naturalmente, musica: come terapia e come studio di registrazione, ‘nido’ creativo e protettivo.

L’uccisione di John è anche simbolicamente un momento di cesura totale rispetto ai decenni dell’utopia e della contestazione. Un brusco e doloroso risveglio. La storiografia angloamericana ha fatto pace con quell’evento o ci sono ancora aspetti controversi?

Se è vero che Mark David Chapman è l’artefice dell’assassinio dell’ex-Beatle, è altrettanto vero che numerose, e spesso sconcertanti, tesi sull’affaire-Lennon si sono avvicendate nel corso degli ultimi decenni: nel suo Who Killed John Lennon?, Fenton Bresler ipotizza che Chapman sia stato “programmato” dalla Cia e/o dall’Fbi per uccidere il musicista inglese. Nel suo ampio e dettagliatissimo Gimme Some Truth – The John Lennon Fbi Files, il professor Jon Wiener ha fotografato il percorso che lo ha condotto a esaminare l’intero dossier-Lennon aperto nel 1971 dall’FBI su sollecitazione dell’amministrazione-Nixon.

Wiener ha condotto una battaglia legale che, nell’arco di quattordici anni, ha fatto luce sui numerosi problemi procurati a Lennon dal governo statunitense, soprattutto nel periodo 1971-1974, in concomitanza con la richiesta di rilascio della green card.

Pur appellandosi al FOIA, il Freedom of Information Act, provvedimento che garantisce la trasparenza di alcuni atti, nel 1983 e nel 1997, Wiener si è scontrato con l’ostracismo delle amministrazioni pubbliche statunitensi, da Jimmy Carter a George Bush senior. Soltanto con l’amministrazione-Clinton sono state rese note completamente le pagine del dossier-Lennon dell’FBI, ad eccezione di dieci pagine che contengono informazioni fornite da un governo straniero sotto promessa di non-diffusione.

Dal dossier emerge che Lennon era da considerare «personaggio che poteva mettere a rischio la sicurezza nazionale»: la battaglia legale di Wiener era soprattutto destinata a far chiarezza sul concetto stesso di “sicurezza nazionale”. I documenti del dossier-Lennon costituiscono un significativo capitolo della storia degli Usa degli anni ‘70, del Watergate, della storia dei segreti di Stato e dei non infrequenti abusi di potere del Governo statunitense. Dimostrano che la musica rock, sin dagli anni ‘60, ebbe un significato fortemente politico.

Sorprendentemente, Bresler e Wiener non sono gli unici a ipotizzare un coinvolgimento dell’intelligence e/o della polizia federale statunitense nell’omicidio di John. Anche Sean Lennon, sulle pagine del prestigioso “New Yorker”, chiarì che non era da escludere che dietro all’omicidio di Chapman si celasse la Cia: «Mio padre era un rivoluzionario ed era temuto dal governo americano. Sapevano che se lui avesse detto di bombardare la Casa Bianca ci sarebbero state migliaia di persone disposte a farlo».

Hai approfondito anche le reazioni italiane: come fu vissuto l’assassinio da noi?

In modo scomposto e bizzarro. Da un lato, si parlava ancora, banalmente, di ‘capelloni’, ‘scarafaggi’ e ‘baronetti’; dall’altro, solo alcune firme – Veltroni, Minà e pochi altri –

intuirono l’ampia e sincera commozione globale per la scomparsa di un protagonista del XX secolo. Il più acuto e lucido fu un Premio Nobel, sulle pagine del Corriere della Sera. Nel gennaio del 1981, Gabriel Garcìa Marquez scrisse, infatti: «Tre generazioni – la nostra, quella dei nostri figli e quella dei nostri nipoti – hanno avuto per la prima volta l’impressione di vivere una catastrofe comune, e per le stesse ragioni. È così: l’unica nostalgia che abbiamo in comune coi nostri figli sono le canzoni dei Beatles. Ciascuno per motivi diversi, naturalmente, e con un dolore diverso, come sempre capita con la poesia».

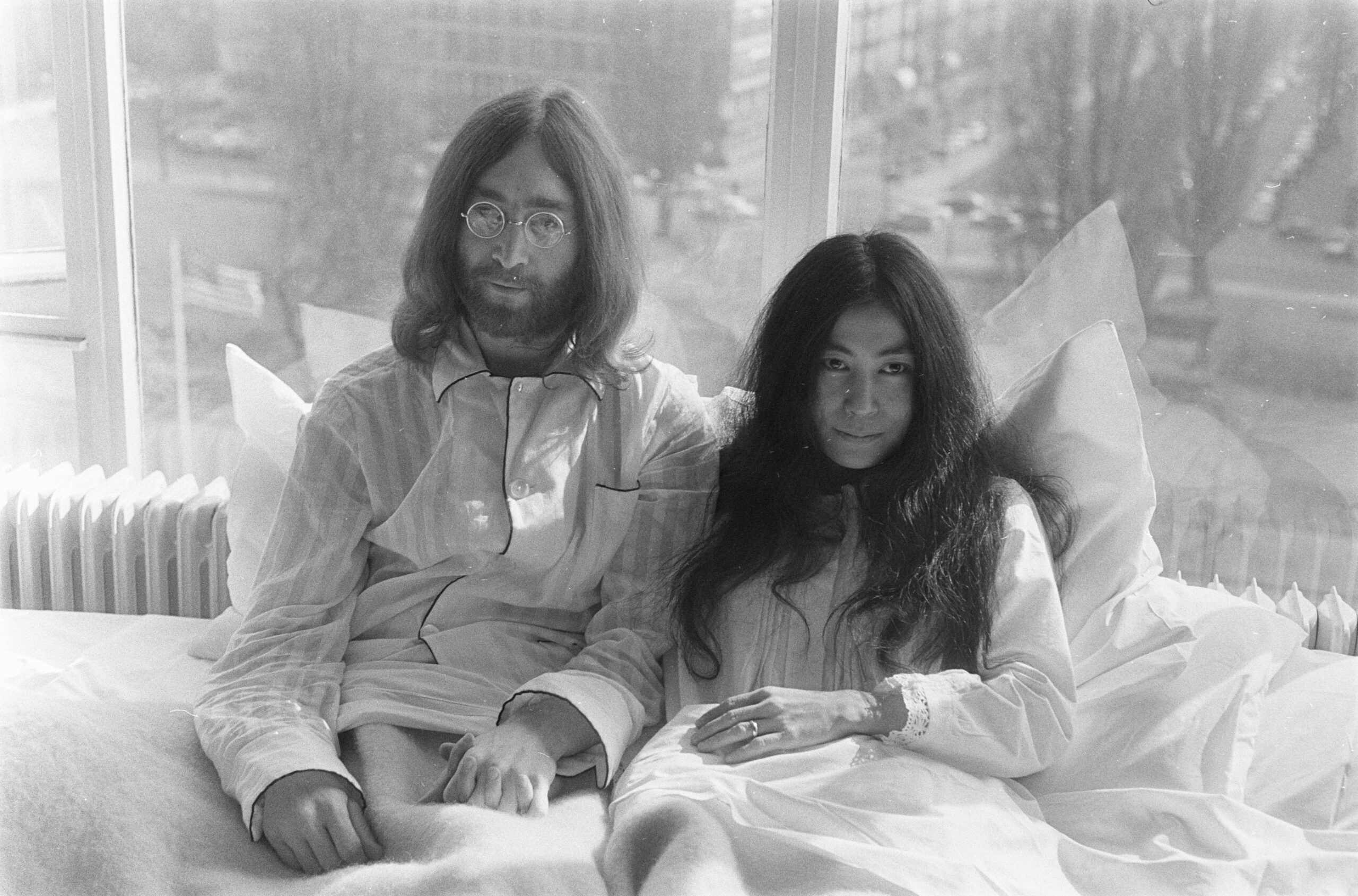

In chiusura hai raccontato i tuoi incontri con Yoko, Julian e Sean. Tre vite, tre personalità, tre punti di vista diversi: come portano avanti queste tre figure l’eredità di John nella contemporaneità?

Yoko, Julian e Sean sono tre personalità interessanti e complesse: le interviste che ho condotto – tra il 2007 e il 2024 – hanno rivelato il loro profondo legame con John, l’amore intenso che li ‘connette’ costantemente al Lennon uomo e artista.

«Mio marito John Lennon era un uomo molto speciale. Quando il “soggetto” (Mark David Chapman) ha premuto il grilletto, per la gente del mondo, è stato come se la luce si fosse oscurata per un istante e l’oscurità prevalesse», ha dichiarao Yoko più volte.

I figli di John Lennon – legatissimi tra loro dopo anni di dialogo affettuoso – leggono oggi l’eredità con serenità e con acuta consapevolezza: «Non ho difficoltà ad ammettere che la mia musica può somigliare a quella di John o in certi momenti a quella dei Beatles. Sono cresciuto con quelle canzoni, anche volendo non potrei cancellarle. È la mia storia, non posso che portarmela dietro, anche nelle mie canzoni», dichiara Julian. Gli fa eco Sean: «Mio padre mi dà ispirazione. È una via preferenziale che sento di dover sfruttare al massimo. Mio padre ha dato forza e verità alla musica dei Beatles. E da lì è praticamente partito tutto».

Chiudiamo con una domanda italiana, anzi napoletana. Strawberry Fields Memorial, la vasta area del Central Park, ospita un mosaico di cui conosci molto bene la storia. Ci racconti di che si tratta?

È una delle storie più affascinanti legate all’universo lennoniano.

New York, amatissimo luogo di residenza di John e teatro della sua tragica fine, è il luogo che, più di ogni altro, preserva il ricordo di Lennon da quasi mezzo secolo. Il 19 agosto 1981, Yoko Ono inviò una lettera alle istituzioni locali, ad alcuni amici artisti e agli opinion leader newyorchesi, chiedendo loro di sostenere la sua iniziativa di intitolare un’oasi naturalistica di Central Park in memoria del marito. Nell’aprile del 1982 il sindaco di New York Edward I. Koch e Henry J. Stern, componente del City Council newyorchese, approvarono la richiesta avanzata da Yoko Ono e decisero che un’area del Central Park venisse battezzata “Strawberry Fields”, dal nome del luogo di Liverpool più amato da Lennon: due anni più tardi – nel 1984 – Yoko inaugurò i lavori di costruzione dell’oasi naturalistica dedicata a John.

Il 9 ottobre 1985, nel giorno in cui John avrebbe compiuto il suo quarantacinquesimo compleanno, Yoko inaugurò ufficialmente la sezione “Strawberry Fields” di Central Park, per la realizzazione della quale la stessa Ono stanziò un milione di dollari.

L’area vanta la presenza di un elegante mosaico circolare, donato al New York City Council dal Comune di Napoli nei primi anni ‘80. L’opera riproduce un mosaico pompeiano conservato nella stanza n. 58 del MANN – Museo Archeologico di Napoli, poi ricollocato nella stanza n. 62 dello stesso museo partenopeo.

Il mosaico di Central Park rievoca un’opera circolare pompeiana raffigurante un grande Sole: il Mosaico con Testa di Medusa è tornato in allestimento permanente al MANN il 5 ottobre 2022, in occasione del sessantesimo anniversario dall’uscita del primo singolo dei Beatles Love me do. Con il suo diametro di circa due metri, il mosaico decorava la pavimentazione della Casa del Citarista a Pompei, una delle più grandi domus del sito archeologico vesuviano. Realizzato in opus tessellatum, il pavimento musivo ispirò il mosaico dello Strawberry Fields Memorial newyorchese, che occupa un’area di circa 10.000 metri quadrati.

La scelta del mosaico fu al centro di un intenso carteggio tra Yoko Ono Lennon e Giuseppe Castaldo, allora al vertice dell’Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Napoli e autentico deus-ex-machina dell’intera operazione. Finanziato dall’ente turistico napoletano, il mosaico venne proposto dallo stesso Castaldo in un momento storico in cui il legame tra Napoli, New York e le arti figurative viveva una delle sue stagioni più intense: Lucio Amelio agitava il mondo dell’arte contemporanea trasformando Napoli in un epicentro dei linguaggi artistici all’indomani del terremoto del 1980, l’amministrazione partenopea era guidata dal sindaco-artista Maurizio Valenzi mentre, sull’altra sponda dell’oceano, il Governatore dello Stato di New York era l’italoamericano Mario Cuomo, di origini campane. Il centro del mosaico raffigura il titolo del brano più famoso di John Lennon, quella Imagine che alla fine del Novecento è stata definita dalle principali testate musicali internazionali “la canzone del millennio”.