Il fermento di Canterbury, i Soft Machine e la patafisica, l’incidente che lo rende “un ex bipede batterista” e Rock Bottom, uno dei capolavori degli anni ’70. E ancora l’attivismo politico, il rapporto con il jazz e la musica colta, l’incontro con musiche e suoni altri, l’amore da parte di artisti di tutto il mondo. Different Every Time è la biografia autorizzata di Robert Wyatt, firmata da Marcus O’ Dair e pubblicata da Giunti. Un testo eccezionale dedicato a una personalità tanto anomala quanto venerata della musica contemporanea: il curatore della versione italiana è Alessandro Achilli, giornalista di grande esperienza tra i più attenti alla scena di Canterbury e alle musiche di frontiera.

Alessandro, hai curato l’edizione italiana di Different Every Time: che tipo di lavoro hai svolto sul materiale originale?

Essenzialmente di traduzione, con quelle piccole aggiunte di informazioni che una traduzione comporta quasi sempre per rendere comprensibili certi riferimenti al lettore italiano. Alla fine di ogni mese inviavo a Marcus O’Dair la lista dei «dubbi del mese». E lui mi ha sempre risposto nel giro di poche ore. Inoltre per Different Every Time ho ricoperto alcuni ruoli «tecnici», come quello di redattore e impaginatore.

Prefazione di Jonathan Coe, un autore decisivo per la diffusione presso il grande pubblico – o quello non propriamente musicale – della musica di Canterbury.

Certamente nessuno più di lui ha contribuito a far conoscere quella musica al di fuori della cerchia degli appassionati, soprattutto grazie al suo romanzo La banda dei brocchi, anche se poi non so quanti dei suoi lettori siano andati veramente ad ascoltare l’album degli Hatfield & the North che dà il titolo al libro (in originale The Rotters’ Club) e gli altri gruppi citati, che per lui furono e restano fondamentali.

Qualche anno fa, quando l’ho intervistato per Musica Jazz, gli ho domandato tra l’altro se il formarsi del gusto musicale del protagonista della Band dei brocchi avesse qualcosa a che fare con il personale percorso formativo dello stesso Coe, il quale mi ha risposto che effettivamente «un po’ come quelli di Benjamin ma più lentamente, i miei gusti gravitarono sempre più verso le cose complesse. Avevo cominciato con le più morbide – tipo i Camel – e proseguito con i Caravan, che mi avevano portato agli Hatfield & The North, ai Soft Machine e poi agli Henry Cow, i più difficili; passo passo, mi spostai verso cose sempre più avventurose e dissonanti e d’avanguardia». E mi ha anche raccontato che fu proprio La banda dei brocchi a fargli conoscere di persona alcuni di quei musicisti, «perché mi prese una sorta di panico quando finii di scrivere il libro: all’improvviso mi venne in mente che – anche se la mia intenzione era quella di rendere omaggio alla band usando il titolo di un loro Lp – gli Hatfield avrebbero potuto non gradire. Sapevo che era un titolo escogitato da Pip Pyle e quindi scrissi per primo a lui, mi sembra tramite Dave Stewart (che mi diede l’indirizzo di Pip a Parigi); Pip mi rispose che per lui andava bene, che era contento che ci si ricordasse di quell’album. Ma non mi sono trovato faccia a faccia con nessuno di loro fino al giorno in cui a Parigi, mentre firmavo copie del libro, venne un tizio a farsi autografare la sua e mi resi conto che era John Greaves, il quale non era un ex Hatfield ma aveva fatto parte di National Health e Henry Cow. Era venuto apposta, dopo che lui e Pip avevano parlato del libro. Fu così che feci il mio ingresso nella famiglia dei musicisti “canterburyani”».

Wyatt è una delle figure più legate a Canterbury: quanto si sente legato a quel luogo e alla musica di quella città?

Direi poco. Tieni conto che, dei suoi settantun anni, ne ha vissuti là meno di dieci: è nato a Bristol e solo quando aveva undici anni la sua famiglia (dopo aver vissuto a Londra e brevemente a Egham, nel Surrey) si è trasferita a Lydden, che dista una quindicina di chilometri da Canterbury: «Tra alcuni dei musicisti che abitavano a Canterbury posso forse vedere un collegamento: i fratelli Hopper, i Sinclair, Pye Hastings, Richard Coughlan. Ovviamente i Caravan, con il loro suono molto caratteristico. Ma non direi che io, Kevin [Ayers] o Daevid [Allen] facessimo davvero parte di quel mondo. Andavo a scuola a Canterbury ma poi alle quattro mezzo prendevo il bus e tornavo a casa. La sera non uscivo con loro. Non passavo con loro i fine settimana». E non appena poté se ne andò via: a Maiorca, a Parigi, a Londra, dove poi si stabilì poco dopo la nascita del figlio, nel 1966. In realtà noi sentiamo nella musica di Wyatt più affinità «canterburyane» di quante non ne individui lui, che forse lega a Canterbury anche tanti ricordi dolorosi: un tentativo di suicidio a sedici anni, la malattia del padre, «la sensazione di esser stato trascinato via da Londra proprio nell’età in cui cominciavo ad apprezzarla davvero», la campagna vista come «una vasta prigione a cielo aperto», le brutte esperienze scolastiche…

Il pubblico progressive è ancora oggi legato alla straordinaria avventura dei Soft Machine: Wyatt la sente come una semplice esperienza di gioventù o le conferisce maggiore importanza?

Credo che sia consapevole della sua importanza ma al tempo spesso non ami né parlarne né pensarci, perché non ha mai digerito l’idea di essere stato estromesso dal gruppo di cui era stato cofondatore.

Ritieni che Wyatt sia una figura ascrivibile all’esperienza progressive? Lui si considera tale?

Per certi versi Wyatt è una figura anomala rispetto a qualsiasi contesto e ancor più a qualsiasi categorizzazione. È possibile – come fa benissimo il libro di O’Dair – tracciare tutte le coordinate del suo percorso artistico ma nessuna di esse serve a incasellare Wyatt all’interno di una precisa corrente stilistica. Men che meno il progressive. O’Dair dice che «Wyatt detesta la compiacenza di chi si considera progressive» e aggiunge: «Sicuramente i Soft Machine prendevano sul serio la propria musica; s’interessavano ai metri insoliti e preferivano le tastiere alle chitarre. Ma avevano ben poco in comune con gruppi tronfi e reboanti come Emerson Lake & Palmer o i peggiori Yes. Non ebbero mai copertine di Roger Dean o testi di fantasia ispirati a Tolkien ed è impossibile immaginarli coinvolti in ridicolaggini come il King Arthur On Ice di Rick Wakeman».

Il primo giugno 1973 il tragico incidente: Robert ha metabolizzato quell’esperienza o ritieni ne sia ancora interiormente condizionato?

Lui dice: «Tutti pensano che per me sia un problema parlare dell’incidente. Ma non è così: semmai, mi crea parecchi problemi parlare di ciò che accadde prima dell’incidente. In Rock Bottom e nelle cose successive mi riconosco ma non ricordo e non capisco il mio io adolescente, il bipede batterista».

O’Dair riporta però anche il punto di vista della moglie di Wyatt, Alfreda Benge, che dice: «I danni che ha subìto sono enormi e per certi versi ha tenuto loro testa negando; a mio avviso è una strategia piuttosto buona. Gli dicono: “Ma tu neghi l’evidenza”. “Sì, è così che me la cavo! Per favore, lasciate che neghi l’evidenza, che non abbia incubi per la perdita tremenda che ho subìto, perché non potrò mai più fare una corsa o salire su un autobus senza farmi aiutare, perché dovrò sempre fare assegnamento su qualcun altro, non potrò mai arrivare allo scaffale in alto, non potrò correre né suonare la batteria né andar dietro alle gonnelle”. Anche se non è che abbia proprio smesso del tutto». In ogni caso, è inevitabile che Wyatt sia stato condizionato dalle conseguenze dell’incidente. Anche dal punto di vista artistico. Per esempio non ha mai voluto intraprendere la carriera del percussionista: «Non volevo fare quello che “un tempo era un batterista ma adesso suona i bonghi”. Non mi piaceva l’idea; avrebbe attirato un pubblico pietistico. Volevo fare qualcosa altrettanto bene di prima ma diversamente».

A proposito di Alfreda Benge, ci dai un parere sul suo ruolo?

Normalmente quando si parla del contributo di Alfreda ai dischi di Wyatt si citano le copertine che lei ha creato per lui e le poesie di lei che lui ha musicato ma in realtà Alfreda ha sempre costituito per Wyatt una fonte d’ispirazione anche strettamente musicale: sia indirettamente (per esempio parlano di lei molte canzoni di Rock Bottom o anche The Duchess, su Shleep) sia direttamente, come quando suggerì a Wyatt di ascoltare Astral Weeks di Van Morrison per la sua gestione dello spazio o di sovraincidere il basso di Richard Sinclair sui nastri rovesciati in Little Red Riding Hood Hit The Road.

All’indomani dell’incidente Wyatt pubblica Rock Bottom, disco amatissimo, tra le vette degli anni ’70. È il suo lavoro più rappresentativo?

È difficile dire quale sia il suo lavoro più rappresentativo: ciascuno di essi rappresenta qualcosa di lui e quando a lui è parso che ciò non accadesse – vedi Dondestan – è ritornato in seguito sul disco già uscito, lo ha rimixato e ripubblicato. Certo è che Rock Bottom è il suo disco che ha avuto più riconoscimenti e credo anche maggiori vendite. Continua a vendere a ogni successiva ristampa e non per chissà quali campagne pubblicitarie (che nel suo caso non esistono) ma forse perché risulta quasi impossibile sottrarsi al suo incanto, se solo se ne viene toccati.

Wyatt sposa la politica e la militanza progressista: sono state un diversivo o in qualche modo hanno influenzato la sua composizione?

Sono parte integrante del suo modo di intendere la musica. Ma anche quando si dedica alle canzoni politiche le canta, come dice O’Dair, «senza punti esclamativi. Wyatt si considera più un testimone che un attivista» e «non crede nel valore propagandistico della propria musica». Quando gli domandano se ritenga che la musica politica possa cambiare il mondo, Wyatt risponde: «Se Stevie Wonder o chiunque altro canta una canzone d’amore, non la si giudica in base alla sua efficacia o chiedendosi se con quella abbia conquistato la ragazza. Perciò quando canto Caimanera, che punta l’indice contro l’onta vergognosa del territorio statunitense a Cuba, vorrei che la canzone fosse giudicata indipendentemente dal fatto che gli Stati Uniti se ne siano andati o no dalla baia di Guantánamo».

Come Peter Hammill e pochi altri, Wyatt ha resistito al punk e ha goduto della stima di personaggi estranei alla cultura jazz e rock, come te lo spieghi?

Forse per quella caratteristica che dicevo prima: la sua persistente anomalia rispetto a qualsiasi corrente stilistica con la quale abbia avuto a che fare.

Negli ultimi anni Wyatt ha visto accrescere il suo status di personaggio di culto, venerato e omaggiato da musicisti di tutto il mondo: secondo te che cosa affascina così tanto della sua figura?

Posso supporre che in ciò abbia un peso la sua modestia, non falsa ma – come emerge dal libro – reale fino ai limiti del patologico. E la sua arguzia, il suo forte senso dell’umorismo. O anche il fatto che, a fronte di un’enorme statura artistica, non si ponga mai su un piedistallo, né esibisca mai le tantissime medaglie. Hai ragione quando dici che negli ultimi anni è stato «venerato e omaggiato da musicisti di tutto il mondo»: traducendo il libro mi ha colpito la serata della premiazione dei Mercury, quando tante star andarono al suo tavolo e tra esse c’era Amy Winehouse. Ecco, ho trovato quasi commovente che una cantante così apparentemente lontana da lui volesse conoscerlo e parlargli.

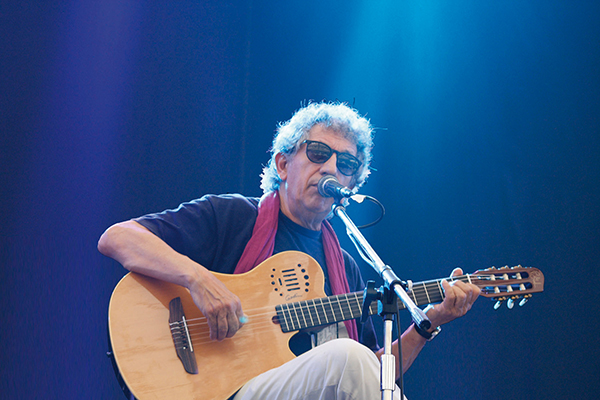

Il 14 maggio l’apertura della XIX Edizione del Fasano Jazz sarà dedicata proprio a Wyatt, con la presentazione del libro e il concerto di John Greaves, che lui considera un suo erede artistico. Sei d’accordo? Pensi ci siano anche altri artisti che lavorano sulla falsariga di Robert?

Greaves ha una propria personalità artistica molto spiccata e originale, per tante cose diversa da quella di Wyatt. Con Wyatt ha suonato, fin dai tempi degli Henry Cow e di Ruth Is Stranger than Richard, e ciascuno dei due ha dichiarato più volte il proprio amore per la musica dell’altro: basti pensare alla predilezione di Wyatt per Kew.Rhone e alla leadership da parte di Greaves del gruppo Dondestan, dedicato al repertorio wyattiano. Ma i loro approcci alla musica differiscono sotto tanti aspetti: per esempio Greaves è un istrionico animale da palcoscenico con una solida formazione musicale, mentre Wyatt ha un approccio più istintivo alla musica (che non legge) ma soffre di un’autentica fobia del palco.

Altri artisti che lavorino sulla falsariga di Wyatt non sono facili da individuare, perché forse la sua prima lezione è quella di non lavorare sulla falsariga di nessuno, di non imitare neppure coloro dai quali si trae ispirazione. In tal senso potrei fare il nome di un Chris Cutler, che ha studiato e ammirato il Wyatt batterista ma ha sviluppato da subito un’estrema originalità sullo stesso strumento. Poi: certe canzoni di Peter Blegvad condividono lo spirito patafisico di Wyatt; e la vocalità di Richard Sinclair deve certamente qualcosa a quella di Wyatt, soprattutto sullo scat, e naturalmente molte canzoni degli Hatfield & the North avevano una vena wyattiana. Le poche voci capaci di misurarsi con il repertorio wyattiano si sono però dimostrate Julie Tippetts, le Unthanks, Elaine di Falco e Karen Mantler (per di più figlia di due delle migliori penne tra quante abbiano scritto per la voce di Wyatt: vedi The Hapless Child di Michael Mantler e le musiche di Carla Bley per Fictitious Sports di Nick Mason); e per altri versi Anja Garbarek e Mônica Vasconcelos. All’altezza non ne ho trovate altre: anzi, ho sentito fin troppi tentativi dagli esiti francamente imbarazzanti.

Alessandro, hai curato l’edizione italiana di Different Every Time: che tipo di lavoro hai svolto sul materiale originale?

Essenzialmente di traduzione, con quelle piccole aggiunte di informazioni che una traduzione comporta quasi sempre per rendere comprensibili certi riferimenti al lettore italiano. Alla fine di ogni mese inviavo a Marcus O’Dair la lista dei «dubbi del mese». E lui mi ha sempre risposto nel giro di poche ore. Inoltre per Different Every Time ho ricoperto alcuni ruoli «tecnici», come quello di redattore e impaginatore.

Prefazione di Jonathan Coe, un autore decisivo per la diffusione presso il grande pubblico – o quello non propriamente musicale – della musica di Canterbury.

Certamente nessuno più di lui ha contribuito a far conoscere quella musica al di fuori della cerchia degli appassionati, soprattutto grazie al suo romanzo La banda dei brocchi, anche se poi non so quanti dei suoi lettori siano andati veramente ad ascoltare l’album degli Hatfield & the North che dà il titolo al libro (in originale The Rotters’ Club) e gli altri gruppi citati, che per lui furono e restano fondamentali.

Qualche anno fa, quando l’ho intervistato per Musica Jazz, gli ho domandato tra l’altro se il formarsi del gusto musicale del protagonista della Band dei brocchi avesse qualcosa a che fare con il personale percorso formativo dello stesso Coe, il quale mi ha risposto che effettivamente «un po’ come quelli di Benjamin ma più lentamente, i miei gusti gravitarono sempre più verso le cose complesse. Avevo cominciato con le più morbide – tipo i Camel – e proseguito con i Caravan, che mi avevano portato agli Hatfield & The North, ai Soft Machine e poi agli Henry Cow, i più difficili; passo passo, mi spostai verso cose sempre più avventurose e dissonanti e d’avanguardia». E mi ha anche raccontato che fu proprio La banda dei brocchi a fargli conoscere di persona alcuni di quei musicisti, «perché mi prese una sorta di panico quando finii di scrivere il libro: all’improvviso mi venne in mente che – anche se la mia intenzione era quella di rendere omaggio alla band usando il titolo di un loro Lp – gli Hatfield avrebbero potuto non gradire. Sapevo che era un titolo escogitato da Pip Pyle e quindi scrissi per primo a lui, mi sembra tramite Dave Stewart (che mi diede l’indirizzo di Pip a Parigi); Pip mi rispose che per lui andava bene, che era contento che ci si ricordasse di quell’album. Ma non mi sono trovato faccia a faccia con nessuno di loro fino al giorno in cui a Parigi, mentre firmavo copie del libro, venne un tizio a farsi autografare la sua e mi resi conto che era John Greaves, il quale non era un ex Hatfield ma aveva fatto parte di National Health e Henry Cow. Era venuto apposta, dopo che lui e Pip avevano parlato del libro. Fu così che feci il mio ingresso nella famiglia dei musicisti “canterburyani”».

Wyatt è una delle figure più legate a Canterbury: quanto si sente legato a quel luogo e alla musica di quella città?

Direi poco. Tieni conto che, dei suoi settantun anni, ne ha vissuti là meno di dieci: è nato a Bristol e solo quando aveva undici anni la sua famiglia (dopo aver vissuto a Londra e brevemente a Egham, nel Surrey) si è trasferita a Lydden, che dista una quindicina di chilometri da Canterbury: «Tra alcuni dei musicisti che abitavano a Canterbury posso forse vedere un collegamento: i fratelli Hopper, i Sinclair, Pye Hastings, Richard Coughlan. Ovviamente i Caravan, con il loro suono molto caratteristico. Ma non direi che io, Kevin [Ayers] o Daevid [Allen] facessimo davvero parte di quel mondo. Andavo a scuola a Canterbury ma poi alle quattro mezzo prendevo il bus e tornavo a casa. La sera non uscivo con loro. Non passavo con loro i fine settimana». E non appena poté se ne andò via: a Maiorca, a Parigi, a Londra, dove poi si stabilì poco dopo la nascita del figlio, nel 1966. In realtà noi sentiamo nella musica di Wyatt più affinità «canterburyane» di quante non ne individui lui, che forse lega a Canterbury anche tanti ricordi dolorosi: un tentativo di suicidio a sedici anni, la malattia del padre, «la sensazione di esser stato trascinato via da Londra proprio nell’età in cui cominciavo ad apprezzarla davvero», la campagna vista come «una vasta prigione a cielo aperto», le brutte esperienze scolastiche…

Il pubblico progressive è ancora oggi legato alla straordinaria avventura dei Soft Machine: Wyatt la sente come una semplice esperienza di gioventù o le conferisce maggiore importanza?

Credo che sia consapevole della sua importanza ma al tempo spesso non ami né parlarne né pensarci, perché non ha mai digerito l’idea di essere stato estromesso dal gruppo di cui era stato cofondatore.

Ritieni che Wyatt sia una figura ascrivibile all’esperienza progressive? Lui si considera tale?

Per certi versi Wyatt è una figura anomala rispetto a qualsiasi contesto e ancor più a qualsiasi categorizzazione. È possibile – come fa benissimo il libro di O’Dair – tracciare tutte le coordinate del suo percorso artistico ma nessuna di esse serve a incasellare Wyatt all’interno di una precisa corrente stilistica. Men che meno il progressive. O’Dair dice che «Wyatt detesta la compiacenza di chi si considera progressive» e aggiunge: «Sicuramente i Soft Machine prendevano sul serio la propria musica; s’interessavano ai metri insoliti e preferivano le tastiere alle chitarre. Ma avevano ben poco in comune con gruppi tronfi e reboanti come Emerson Lake & Palmer o i peggiori Yes. Non ebbero mai copertine di Roger Dean o testi di fantasia ispirati a Tolkien ed è impossibile immaginarli coinvolti in ridicolaggini come il King Arthur On Ice di Rick Wakeman».

Il primo giugno 1973 il tragico incidente: Robert ha metabolizzato quell’esperienza o ritieni ne sia ancora interiormente condizionato?

Lui dice: «Tutti pensano che per me sia un problema parlare dell’incidente. Ma non è così: semmai, mi crea parecchi problemi parlare di ciò che accadde prima dell’incidente. In Rock Bottom e nelle cose successive mi riconosco ma non ricordo e non capisco il mio io adolescente, il bipede batterista».

O’Dair riporta però anche il punto di vista della moglie di Wyatt, Alfreda Benge, che dice: «I danni che ha subìto sono enormi e per certi versi ha tenuto loro testa negando; a mio avviso è una strategia piuttosto buona. Gli dicono: “Ma tu neghi l’evidenza”. “Sì, è così che me la cavo! Per favore, lasciate che neghi l’evidenza, che non abbia incubi per la perdita tremenda che ho subìto, perché non potrò mai più fare una corsa o salire su un autobus senza farmi aiutare, perché dovrò sempre fare assegnamento su qualcun altro, non potrò mai arrivare allo scaffale in alto, non potrò correre né suonare la batteria né andar dietro alle gonnelle”. Anche se non è che abbia proprio smesso del tutto». In ogni caso, è inevitabile che Wyatt sia stato condizionato dalle conseguenze dell’incidente. Anche dal punto di vista artistico. Per esempio non ha mai voluto intraprendere la carriera del percussionista: «Non volevo fare quello che “un tempo era un batterista ma adesso suona i bonghi”. Non mi piaceva l’idea; avrebbe attirato un pubblico pietistico. Volevo fare qualcosa altrettanto bene di prima ma diversamente».

A proposito di Alfreda Benge, ci dai un parere sul suo ruolo?

Normalmente quando si parla del contributo di Alfreda ai dischi di Wyatt si citano le copertine che lei ha creato per lui e le poesie di lei che lui ha musicato ma in realtà Alfreda ha sempre costituito per Wyatt una fonte d’ispirazione anche strettamente musicale: sia indirettamente (per esempio parlano di lei molte canzoni di Rock Bottom o anche The Duchess, su Shleep) sia direttamente, come quando suggerì a Wyatt di ascoltare Astral Weeks di Van Morrison per la sua gestione dello spazio o di sovraincidere il basso di Richard Sinclair sui nastri rovesciati in Little Red Riding Hood Hit The Road.

All’indomani dell’incidente Wyatt pubblica Rock Bottom, disco amatissimo, tra le vette degli anni ’70. È il suo lavoro più rappresentativo?

È difficile dire quale sia il suo lavoro più rappresentativo: ciascuno di essi rappresenta qualcosa di lui e quando a lui è parso che ciò non accadesse – vedi Dondestan – è ritornato in seguito sul disco già uscito, lo ha rimixato e ripubblicato. Certo è che Rock Bottom è il suo disco che ha avuto più riconoscimenti e credo anche maggiori vendite. Continua a vendere a ogni successiva ristampa e non per chissà quali campagne pubblicitarie (che nel suo caso non esistono) ma forse perché risulta quasi impossibile sottrarsi al suo incanto, se solo se ne viene toccati.

Wyatt sposa la politica e la militanza progressista: sono state un diversivo o in qualche modo hanno influenzato la sua composizione?

Sono parte integrante del suo modo di intendere la musica. Ma anche quando si dedica alle canzoni politiche le canta, come dice O’Dair, «senza punti esclamativi. Wyatt si considera più un testimone che un attivista» e «non crede nel valore propagandistico della propria musica». Quando gli domandano se ritenga che la musica politica possa cambiare il mondo, Wyatt risponde: «Se Stevie Wonder o chiunque altro canta una canzone d’amore, non la si giudica in base alla sua efficacia o chiedendosi se con quella abbia conquistato la ragazza. Perciò quando canto Caimanera, che punta l’indice contro l’onta vergognosa del territorio statunitense a Cuba, vorrei che la canzone fosse giudicata indipendentemente dal fatto che gli Stati Uniti se ne siano andati o no dalla baia di Guantánamo».

Come Peter Hammill e pochi altri, Wyatt ha resistito al punk e ha goduto della stima di personaggi estranei alla cultura jazz e rock, come te lo spieghi?

Forse per quella caratteristica che dicevo prima: la sua persistente anomalia rispetto a qualsiasi corrente stilistica con la quale abbia avuto a che fare.

Negli ultimi anni Wyatt ha visto accrescere il suo status di personaggio di culto, venerato e omaggiato da musicisti di tutto il mondo: secondo te che cosa affascina così tanto della sua figura?

Posso supporre che in ciò abbia un peso la sua modestia, non falsa ma – come emerge dal libro – reale fino ai limiti del patologico. E la sua arguzia, il suo forte senso dell’umorismo. O anche il fatto che, a fronte di un’enorme statura artistica, non si ponga mai su un piedistallo, né esibisca mai le tantissime medaglie. Hai ragione quando dici che negli ultimi anni è stato «venerato e omaggiato da musicisti di tutto il mondo»: traducendo il libro mi ha colpito la serata della premiazione dei Mercury, quando tante star andarono al suo tavolo e tra esse c’era Amy Winehouse. Ecco, ho trovato quasi commovente che una cantante così apparentemente lontana da lui volesse conoscerlo e parlargli.

Il 14 maggio l’apertura della XIX Edizione del Fasano Jazz sarà dedicata proprio a Wyatt, con la presentazione del libro e il concerto di John Greaves, che lui considera un suo erede artistico. Sei d’accordo? Pensi ci siano anche altri artisti che lavorano sulla falsariga di Robert?

Greaves ha una propria personalità artistica molto spiccata e originale, per tante cose diversa da quella di Wyatt. Con Wyatt ha suonato, fin dai tempi degli Henry Cow e di Ruth Is Stranger than Richard, e ciascuno dei due ha dichiarato più volte il proprio amore per la musica dell’altro: basti pensare alla predilezione di Wyatt per Kew.Rhone e alla leadership da parte di Greaves del gruppo Dondestan, dedicato al repertorio wyattiano. Ma i loro approcci alla musica differiscono sotto tanti aspetti: per esempio Greaves è un istrionico animale da palcoscenico con una solida formazione musicale, mentre Wyatt ha un approccio più istintivo alla musica (che non legge) ma soffre di un’autentica fobia del palco.

Altri artisti che lavorino sulla falsariga di Wyatt non sono facili da individuare, perché forse la sua prima lezione è quella di non lavorare sulla falsariga di nessuno, di non imitare neppure coloro dai quali si trae ispirazione. In tal senso potrei fare il nome di un Chris Cutler, che ha studiato e ammirato il Wyatt batterista ma ha sviluppato da subito un’estrema originalità sullo stesso strumento. Poi: certe canzoni di Peter Blegvad condividono lo spirito patafisico di Wyatt; e la vocalità di Richard Sinclair deve certamente qualcosa a quella di Wyatt, soprattutto sullo scat, e naturalmente molte canzoni degli Hatfield & the North avevano una vena wyattiana. Le poche voci capaci di misurarsi con il repertorio wyattiano si sono però dimostrate Julie Tippetts, le Unthanks, Elaine di Falco e Karen Mantler (per di più figlia di due delle migliori penne tra quante abbiano scritto per la voce di Wyatt: vedi The Hapless Child di Michael Mantler e le musiche di Carla Bley per Fictitious Sports di Nick Mason); e per altri versi Anja Garbarek e Mônica Vasconcelos. All’altezza non ne ho trovate altre: anzi, ho sentito fin troppi tentativi dagli esiti francamente imbarazzanti.