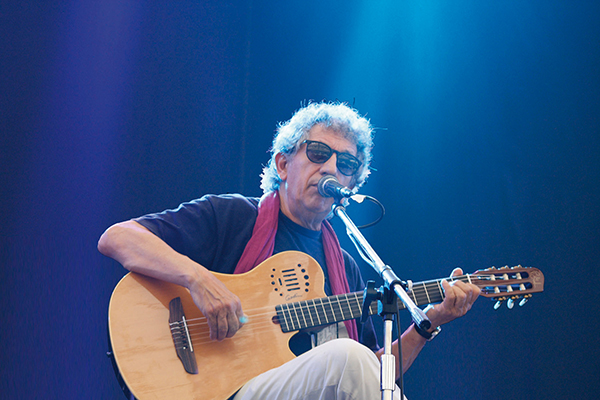

Sabato 28 marzo alla Claque, Genova, Fabio Zuffanti festeggerà vent’anni di carriera con una festa-concerto tra ospiti come Jenny Sorrenti e ottima musica. Tutto all’insegna del prog-rock, il genere di cui, nonostante vari progetti in direzione contraria, Zuffanti resta un instancabile portavoce, soprattutto all’estero. Vent’anni di musica autenticamente indipendente, un patrimonio di album in gruppo e da solo adorati al di fuori dei confini nazionali, un’idea ben precisa di cosa significhi fare prog-rock in Italia oggi. Il 2015 di Fabio Zuffanti è cominciato con tre “episodi” in equilibrio tra passato e futuro: il nuovo live-album Il mondo che era mio, il concerto dei ritrovati Finisterre ad Alessandria e l’annunciato concerto-festa del ventennale.

Andiamo con ordine: il primo disco dal vivo a tuo nome.

Lo scorso anno abbiamo realizzato dei bellissimi concerti con la neonata ZBand, il gruppo che ho messo su per presentare dal vivo il mio ultimo album solista La quarta vittima. Alla fine del tour il chitarrista Matteo Nahum (già mio collaboratore nella Maschera Di Cera) mi ha detto che purtroppo ci avrebbe lasciati per andare in Spagna a studiare musica da film. Siccome ci tenevo a immortalare almeno un concerto con questa formazione e non c’erano date in vista, ci siamo recati agli Hilary Audio Recording Studio dove abbiamo suonato dal vivo parte del nostro repertorio come fosse un concerto, con la particolarità di non avere un pubblico che ci ascoltava. Il risultato mi ha convinto all’istante e in accordo con la AMS abbiamo deciso di pubblicarlo.

Questo live-album è un fermo-immagine della tua attuale vicenda musicale ma anche un biglietto da visita per chi non ti conosce ancora. Come hai scelto la scaletta?

Quando ho deciso di portare dal vivo La quarta vittima, ho operato una scelta di quelli che potevano essere i pezzi “extra-vittima” da suonare. Avendo una band al fulmicotone alle spalle, mi sono potuto sbizzarrire scegliendo composizioni che avevo realizzato per Hostsonaten, Maschera Di Cera e Finisterre e che mi faceva particolarmente piacere riproporre. I criteri sono stati unicamente quelli “sentimentali” di attaccamento alle canzoni proposte.

Mi ha colpito molto una cosa, una sorta di corrispondenza immagine-suono. Siamo abituati a strumentisti circondati da tastiere, pedaliere e aggeggi vari, invece il palco della Z Band è caratterizzato dall’essenzialità. Questa esigenza di snellezza è passata anche al suono?

Sì e no. In un momento in cui alcuni musicisti prog sembrano essere tornati alle manie di grandezza di Wakeman e compagnia io ho optato per snellire un po’ il palco grazie a una strumentazione più essenziale che sia anche semplice da montare e smontare, senza starci a impazzire troppo dietro. Ci tengo molto però che il suono sia potente e corposo e che soprattutto l’apparato tastieristico su cui sono basati molti miei pezzi sia presente nel modo giusto. Da questo punto di vista ho trovato in Giovanni Pastorino il tastierista perfetto per le mie esigenze; lui infatti è uno che rispetta benissimo le scelte di essenzialità grazie a un set ridotto a solo una/due tastiere collegate a un Mac, che però all’occorrenza possono trasformarsi in una vera orchestra senza perdere nulla dei suoni caldi di molti strumenti anni Settanta. Del resto oggi come oggi o ci si porta dietro un Hammond, un Mellotron o un Moog originali, oppure si opta per tastiere digitali. Ma tra usare queste o dei campioni come fa Giovanni, non c’è assolutamente nessuna differenza, se non quella “visiva”.

Un live-album, nell’epoca d’oro del classic rock, aveva un valore simbolico: la chiusura di un ciclo (vedi l’esperienza dei Rush), il bilancio di una fase compositiva (es. Yessongs), una risposta ai limiti di studio (Made in Japan su tutti). Per un musicista che opera nella fase più critica e delicata nella storia del rock, cosa significa un disco dal vivo?

Credo che il mio abbia un significato meno simbolico delle pietre miliari che citi. È solo la fotografia di un momento e il saluto a un collega che ci abbandona. Andando a cercare un senso più profondo però è chiaro che proporre un disco così allo scoccare dei 20 anni di attività, dove trovano spazio il mio presente/futuro e il mio passato, può essere visto un po’ come una chiusura del cerchio. Ma in realtà nessun cerchio si è chiuso. C’era solo la voglia di fare un minimo di consuntivo prima di procedere oltre con nuove avventure.

La presenza di Martin Grice, glorioso flautista e sassofonista dei Delirium, è da inserire in una sorta di “operazione nostalgia” o è dovuta ad altri motivi?

No, assolutamente nessuna “operazione nostalgia”. Conosco Martin da tempo e ammiro la sua capacità agli strumenti che suona e quindi mi è sembrato naturale, una volta formato il gruppo, rivolgermi a lui. Era tempo che dicevamo di volere fare qualcosa assieme e l’occasione è capitata proprio al momento giusto.

Finisterre. Probabilmente la sigla alla quale tieni di più, quella che ti ha dato la prima grande affermazione internazionale. A gennaio avete suonato di nuovo insieme: una semplice rimpatriata?

È partita come semplice rimpatriata in occasione di una delle presentazioni del mio ultimo libro, ma è venuta così bene che è scattata la voglia di riprovarci. In più il ritorno alla base del nostro batterista Andrea Orlando ha contribuito a rinsaldare l’amalgama di gruppo che sembrava un po’ persa. La cosa incredibile è che con solo una prova alle spalle (e senza il chitarrista Marelli che era impossibilitato a raggiungerci) abbiamo suonato per più di un’ora come non avessimo mai smesso negli anni. È stata una sferzata di grande energia che ha fatto piacere a tutti. Da lì abbiamo deciso di rivederci a scadenza bisettimanale e provare a buttare giù nuovo materiale, cosa che stiamo facendo con grande divertimento e rinnovati stimoli. Non so quando tutto questo potrà assumere la forma di un disco, ma intanto un passo in avanti l’abbiamo fatto.

I Finisterre hanno quattro album all’attivo, i primi due fortemente legati al panorama prog-rock, gli ultimi due proiettati verso qualcosa di diverso, e per questo non capiti fino in fondo. A più di dieci anni di distanza, qual è il tuo parere su In Ogni luogo (1999) e La meccanica naturale (2004)?

A mio parere sono due dischi molto belli ma non esenti da difetti, specie In ogni luogo, un album che, se pensato un po’ diversamente, poteva far compiere un bel salto nel futuro al classico prog italiano. Invece è stato fatto secondo me troppo in fretta. La meccanica naturale da questo punto di vista è più maturo e meditato, ma difetta di una certa energia che invece era ben presente nel precedente. Forse un mix di questi due dischi potrebbe essere il lavoro perfetto… Penso che entrambi contengano ottime canzoni, alcune infatti sono diventate dei piccoli “classici” nella nostra produzione. Questo mi fa molto piacere, ma non mi esenta dal provare una sensazione di “incompiuto” quando li ascolto. In generale comunque sono molto severo nei confronti della discografia dei Finisterre. Credo che ognuno dei quattro dischi realizzati abbia molti pregi, ma altrettanti difetti. È probabile che il disco “definitivo” dei Finisterre debba ancora essere realizzato.

Dopo i Finisterre hai attraversato numerosi progetti con formazioni di natura e grandezza variabile e anche da solo. Quale di questi ritieni non abbia avuto gli apprezzamenti che meritava?

Probabilmente Rohmer, con cui nel 2008 abbiamo pubblicato un disco secondo me bellissimo e assai raffinato. I Rohmer sono stati un po’ una variante dei Finisterre e hanno sviluppato delle idee abbastanza vicine a In limine (secondo album dei Finisterre, 1996) ma con maggiore attenzione ai suoni e alla sperimentazione, in un connubio di jazz, ambient, elettronica, prog e atmosfere “francesi”. È uscito fuori il classico disco (e ce ne sono svariati altri nella mia discografia) magari validissimo che però non essendo prog “duro e puro” non viene capito né dai proggers né da un pubblico diverso che non lo conosce o lo snobba perché veniamo dal prog. Peccato.

Eccoci: il progressive in Italia. Negli anni ’70 era quasi doveroso farlo, oggi molti si vergognano. Tu sei uno dei pochi, se non l’unico, ad avere raccolto un buon consenso anche da parte di quella stampa che ha snobbato il fenomeno. Potere di un agguerrito ufficio stampa?

I motivi sono molti, ma il più importante secondo me è il fatto che io, prima ancora di diventare musicista, sono stato un accanito divoratore di riviste musicali e quindi, quando ho cominciato a far dischi, mi è venuto naturale proporli agli organi specializzati (fanzine ecc.) ma anche alla stampa “normale”. E la mia è stata anche un po’ una sfida. Volevo vedere chi si vergognava di parlare di un disco prog. Alcuni lo hanno fatto, altri no, e da lì ho cominciato a costruire una base di contatti “aperti” che è cresciuta col passare del tempo. Ho sempre voluto che la mia musica potesse arrivare alle orecchie di più persone possibili, non solo a quelle degli appassionati. A volte è il musicista stesso che tende un po’ a chiudersi nel suo piccolo mondo, spesso perché proprio non conosce il panorama editoriale, i giornalisti, ecc… ma non c’è un gran lavoro da fare, basta essere informati e proporre il proprio materiale. Partendo da una base del genere poi un ufficio stampa può aiutare a amplificare il tutto ma – immodestamente – credo di essere stato io in primis ad avere creato il giusto terreno perché questo accedesse.

Sabato 28 marzo alla Claque ci sarà la tua festa in musica con amici e l’ospitata speciale di Jenny Sorrenti. Com’è nata questa collaborazione?

Jenny è stata gradita ospite nel disco che ho realizzato in coppia con Stefano Agnini de La Coscienza Di Zeno. La collaborazione con Jenny è stata veramente molto stimolante. Lei è entrata in pieno nel tessuto musicale in maniera totalmente propositiva. Ci è sembrato quindi giusto invitarla il 28, ove proporremo in anteprima il pezzo che lei ha interpretato per il nostro disco.

Sabato 12 giugno sarai anche tra i partecipanti alla edizione n. 18 del Fasano Jazz. È la tua prima partecipazione a un festival non strettamente progressive…

In effetti hai ragione, non ci avevo pensato… Beh, è sicuramente un grande onore e ne sono veramente felice. In più è l’occasione per suonare in zone d’Italia dove non ho mai suonato, quindi doppia soddisfazione. Il fatto che un festival del genere si apra al prog è una cosa molto bella e dovrebbe essere presa d’esempio da molte altre situazioni fin troppo chiuse e fossilizzate.

Andiamo con ordine: il primo disco dal vivo a tuo nome.

Lo scorso anno abbiamo realizzato dei bellissimi concerti con la neonata ZBand, il gruppo che ho messo su per presentare dal vivo il mio ultimo album solista La quarta vittima. Alla fine del tour il chitarrista Matteo Nahum (già mio collaboratore nella Maschera Di Cera) mi ha detto che purtroppo ci avrebbe lasciati per andare in Spagna a studiare musica da film. Siccome ci tenevo a immortalare almeno un concerto con questa formazione e non c’erano date in vista, ci siamo recati agli Hilary Audio Recording Studio dove abbiamo suonato dal vivo parte del nostro repertorio come fosse un concerto, con la particolarità di non avere un pubblico che ci ascoltava. Il risultato mi ha convinto all’istante e in accordo con la AMS abbiamo deciso di pubblicarlo.

Questo live-album è un fermo-immagine della tua attuale vicenda musicale ma anche un biglietto da visita per chi non ti conosce ancora. Come hai scelto la scaletta?

Quando ho deciso di portare dal vivo La quarta vittima, ho operato una scelta di quelli che potevano essere i pezzi “extra-vittima” da suonare. Avendo una band al fulmicotone alle spalle, mi sono potuto sbizzarrire scegliendo composizioni che avevo realizzato per Hostsonaten, Maschera Di Cera e Finisterre e che mi faceva particolarmente piacere riproporre. I criteri sono stati unicamente quelli “sentimentali” di attaccamento alle canzoni proposte.

Mi ha colpito molto una cosa, una sorta di corrispondenza immagine-suono. Siamo abituati a strumentisti circondati da tastiere, pedaliere e aggeggi vari, invece il palco della Z Band è caratterizzato dall’essenzialità. Questa esigenza di snellezza è passata anche al suono?

Sì e no. In un momento in cui alcuni musicisti prog sembrano essere tornati alle manie di grandezza di Wakeman e compagnia io ho optato per snellire un po’ il palco grazie a una strumentazione più essenziale che sia anche semplice da montare e smontare, senza starci a impazzire troppo dietro. Ci tengo molto però che il suono sia potente e corposo e che soprattutto l’apparato tastieristico su cui sono basati molti miei pezzi sia presente nel modo giusto. Da questo punto di vista ho trovato in Giovanni Pastorino il tastierista perfetto per le mie esigenze; lui infatti è uno che rispetta benissimo le scelte di essenzialità grazie a un set ridotto a solo una/due tastiere collegate a un Mac, che però all’occorrenza possono trasformarsi in una vera orchestra senza perdere nulla dei suoni caldi di molti strumenti anni Settanta. Del resto oggi come oggi o ci si porta dietro un Hammond, un Mellotron o un Moog originali, oppure si opta per tastiere digitali. Ma tra usare queste o dei campioni come fa Giovanni, non c’è assolutamente nessuna differenza, se non quella “visiva”.

Un live-album, nell’epoca d’oro del classic rock, aveva un valore simbolico: la chiusura di un ciclo (vedi l’esperienza dei Rush), il bilancio di una fase compositiva (es. Yessongs), una risposta ai limiti di studio (Made in Japan su tutti). Per un musicista che opera nella fase più critica e delicata nella storia del rock, cosa significa un disco dal vivo?

Credo che il mio abbia un significato meno simbolico delle pietre miliari che citi. È solo la fotografia di un momento e il saluto a un collega che ci abbandona. Andando a cercare un senso più profondo però è chiaro che proporre un disco così allo scoccare dei 20 anni di attività, dove trovano spazio il mio presente/futuro e il mio passato, può essere visto un po’ come una chiusura del cerchio. Ma in realtà nessun cerchio si è chiuso. C’era solo la voglia di fare un minimo di consuntivo prima di procedere oltre con nuove avventure.

La presenza di Martin Grice, glorioso flautista e sassofonista dei Delirium, è da inserire in una sorta di “operazione nostalgia” o è dovuta ad altri motivi?

No, assolutamente nessuna “operazione nostalgia”. Conosco Martin da tempo e ammiro la sua capacità agli strumenti che suona e quindi mi è sembrato naturale, una volta formato il gruppo, rivolgermi a lui. Era tempo che dicevamo di volere fare qualcosa assieme e l’occasione è capitata proprio al momento giusto.

Finisterre. Probabilmente la sigla alla quale tieni di più, quella che ti ha dato la prima grande affermazione internazionale. A gennaio avete suonato di nuovo insieme: una semplice rimpatriata?

È partita come semplice rimpatriata in occasione di una delle presentazioni del mio ultimo libro, ma è venuta così bene che è scattata la voglia di riprovarci. In più il ritorno alla base del nostro batterista Andrea Orlando ha contribuito a rinsaldare l’amalgama di gruppo che sembrava un po’ persa. La cosa incredibile è che con solo una prova alle spalle (e senza il chitarrista Marelli che era impossibilitato a raggiungerci) abbiamo suonato per più di un’ora come non avessimo mai smesso negli anni. È stata una sferzata di grande energia che ha fatto piacere a tutti. Da lì abbiamo deciso di rivederci a scadenza bisettimanale e provare a buttare giù nuovo materiale, cosa che stiamo facendo con grande divertimento e rinnovati stimoli. Non so quando tutto questo potrà assumere la forma di un disco, ma intanto un passo in avanti l’abbiamo fatto.

I Finisterre hanno quattro album all’attivo, i primi due fortemente legati al panorama prog-rock, gli ultimi due proiettati verso qualcosa di diverso, e per questo non capiti fino in fondo. A più di dieci anni di distanza, qual è il tuo parere su In Ogni luogo (1999) e La meccanica naturale (2004)?

A mio parere sono due dischi molto belli ma non esenti da difetti, specie In ogni luogo, un album che, se pensato un po’ diversamente, poteva far compiere un bel salto nel futuro al classico prog italiano. Invece è stato fatto secondo me troppo in fretta. La meccanica naturale da questo punto di vista è più maturo e meditato, ma difetta di una certa energia che invece era ben presente nel precedente. Forse un mix di questi due dischi potrebbe essere il lavoro perfetto… Penso che entrambi contengano ottime canzoni, alcune infatti sono diventate dei piccoli “classici” nella nostra produzione. Questo mi fa molto piacere, ma non mi esenta dal provare una sensazione di “incompiuto” quando li ascolto. In generale comunque sono molto severo nei confronti della discografia dei Finisterre. Credo che ognuno dei quattro dischi realizzati abbia molti pregi, ma altrettanti difetti. È probabile che il disco “definitivo” dei Finisterre debba ancora essere realizzato.

Dopo i Finisterre hai attraversato numerosi progetti con formazioni di natura e grandezza variabile e anche da solo. Quale di questi ritieni non abbia avuto gli apprezzamenti che meritava?

Probabilmente Rohmer, con cui nel 2008 abbiamo pubblicato un disco secondo me bellissimo e assai raffinato. I Rohmer sono stati un po’ una variante dei Finisterre e hanno sviluppato delle idee abbastanza vicine a In limine (secondo album dei Finisterre, 1996) ma con maggiore attenzione ai suoni e alla sperimentazione, in un connubio di jazz, ambient, elettronica, prog e atmosfere “francesi”. È uscito fuori il classico disco (e ce ne sono svariati altri nella mia discografia) magari validissimo che però non essendo prog “duro e puro” non viene capito né dai proggers né da un pubblico diverso che non lo conosce o lo snobba perché veniamo dal prog. Peccato.

Eccoci: il progressive in Italia. Negli anni ’70 era quasi doveroso farlo, oggi molti si vergognano. Tu sei uno dei pochi, se non l’unico, ad avere raccolto un buon consenso anche da parte di quella stampa che ha snobbato il fenomeno. Potere di un agguerrito ufficio stampa?

I motivi sono molti, ma il più importante secondo me è il fatto che io, prima ancora di diventare musicista, sono stato un accanito divoratore di riviste musicali e quindi, quando ho cominciato a far dischi, mi è venuto naturale proporli agli organi specializzati (fanzine ecc.) ma anche alla stampa “normale”. E la mia è stata anche un po’ una sfida. Volevo vedere chi si vergognava di parlare di un disco prog. Alcuni lo hanno fatto, altri no, e da lì ho cominciato a costruire una base di contatti “aperti” che è cresciuta col passare del tempo. Ho sempre voluto che la mia musica potesse arrivare alle orecchie di più persone possibili, non solo a quelle degli appassionati. A volte è il musicista stesso che tende un po’ a chiudersi nel suo piccolo mondo, spesso perché proprio non conosce il panorama editoriale, i giornalisti, ecc… ma non c’è un gran lavoro da fare, basta essere informati e proporre il proprio materiale. Partendo da una base del genere poi un ufficio stampa può aiutare a amplificare il tutto ma – immodestamente – credo di essere stato io in primis ad avere creato il giusto terreno perché questo accedesse.

Sabato 28 marzo alla Claque ci sarà la tua festa in musica con amici e l’ospitata speciale di Jenny Sorrenti. Com’è nata questa collaborazione?

Jenny è stata gradita ospite nel disco che ho realizzato in coppia con Stefano Agnini de La Coscienza Di Zeno. La collaborazione con Jenny è stata veramente molto stimolante. Lei è entrata in pieno nel tessuto musicale in maniera totalmente propositiva. Ci è sembrato quindi giusto invitarla il 28, ove proporremo in anteprima il pezzo che lei ha interpretato per il nostro disco.

Sabato 12 giugno sarai anche tra i partecipanti alla edizione n. 18 del Fasano Jazz. È la tua prima partecipazione a un festival non strettamente progressive…

In effetti hai ragione, non ci avevo pensato… Beh, è sicuramente un grande onore e ne sono veramente felice. In più è l’occasione per suonare in zone d’Italia dove non ho mai suonato, quindi doppia soddisfazione. Il fatto che un festival del genere si apra al prog è una cosa molto bella e dovrebbe essere presa d’esempio da molte altre situazioni fin troppo chiuse e fossilizzate.