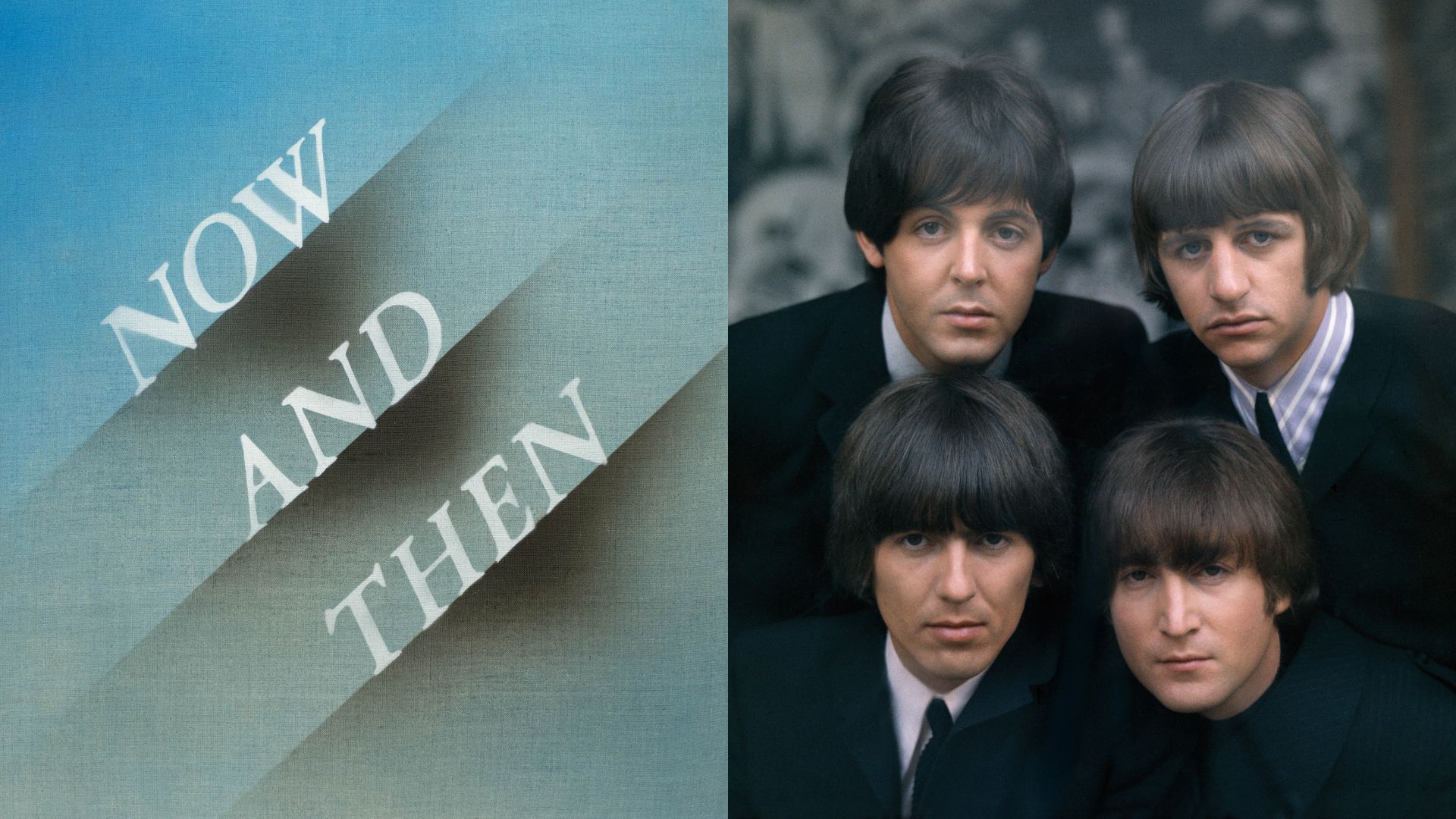

Diarkos pubblica una nuova biografia sui Fab Four

Il mito dei Beatles secondo Borgognone

Negli ultimi tempi l’editore Diarkos ha recuperato un antico modulo, insidioso per certi versi ma irrinunciabile per altri, che è quello delle biografie. La letteratura rock è stracolma di libri che raccontano le gesta degli artisti o dei gruppi, dai protagonisti ai comprimari, ma ciò che cambia le carte in tavola e che resta solido e leggibile è il punto di vista degli autori. Quello di Paolo Borgognone è affidabile, acuto, da giornalista di esperienza e mestiere. Dopo Elvis e Freddie Mercury, lo scrittore romano affronta i Beatles in Beatles. Il mito dei Fab Four per la collana Ritmi. Ne parliamo con lui.

Che i Beatles siano un mito è assodato, ma perché lo sono? Cosa rende “mitica” un’espressione della cultura popolare del Novecento come loro?

La risposta sta nell’impatto che il gruppo ha avuto non soltanto sulla musica, ma sull’intera società. Parliamo di un effetto dirompente che ha cambiato, per molti versi, la cultura non soltanto del Regno Unito ma, via via, di tutto il mondo. C’è sicuramente una realtà “pre” Beatles e un’altra “post” non solo nel mondo delle sette note ma in generale. I Fab Four hanno influenzato, per esempio, la moda, il costume, il look, per generazioni di giovani di ogni Paese e hanno rappresentato un simbolo di libertà in un’epoca travagliata e sotto molti punti di vista difficile.

La bibliografia sui quattro è sterminata e credo che non si possa più scrivere qualcosa di nuovo. Un elemento di interesse però è il punto di vista di chi scrive: che tipo di approccio hai dato al tuo libro?

La richiesta era quella di una biografia il più possibile completa del fenomeno Beatles. Si intuisce che dire qualcosa di nuovo su un argomento così profondamente sviscerato sia difficile. Personalmente, ho cercato soprattutto di situare personaggi ed eventi nel contesto storico, per capirne motivazioni e genesi. Il libro, per esempio, si apre parlando dei bombardamenti ai quali era sottoposta Liverpool proprio quando John Lennon veniva al mondo. Un modo, secondo me, di capire l’atmosfera che si respirava in quegli anni, vicini ma anche lontani e per entrare in sintonia con questi personaggi.

A proposito di città, quanto è stata importante Liverpool per i Beatles?

Direi fondamentale. Tra tutte le città inglesi, pur non essendo la più nota, Liverpool è tra quelle che hanno un carattere maggiormente distinto. I suoi abitanti – gli Scousers – sono noti per essere particolarmente caustici, pungenti, sfrontati e soprattutto per la loro allergia al potere costituito. Non a caso da quelle parti si usa dire: “We’re not English, we’re Scousers”.

Questo tratto caratteristico si ritrova nei Beatles, nel loro modo scanzonato e a volte irridente di affrontare, per esempio, le interviste. Basti rivedere, in proposito, quella che hanno rilasciato nel 1964 a New York in occasione della loro prima visita in America. Accolti in maniera sprezzante da una parte della stampa, con domande acide e provocatorie, se la sono cavata alla grande, con uno spirito straordinario, se pensiamo anche al fatto che fossero molto giovani all’epoca. Un altro aspetto rilevante è quello dell’accento che a Liverpool è forte e riconoscibilissimo. Averlo “sdoganato” ha rappresentato un altro contributo che i Beatles hanno dato alla modernizzazione della società.

Sulle rive del Mersey a cavallo tra ’50 e ‘60 i gruppi pullulavano ma solo i Beatles ce l’hanno fatta seriamente. Quale fu il loro segreto ai primi tempi?

Leggendo le loro stesse dichiarazioni – un esempio sono quelle riportate sulla monumentale Anthology che ne ripercorre l’intera storia – si capisce come la gavetta che hanno affrontato li abbia spinti a creare uno stile caratteristico, tutto loro, che ha poi contribuito a decretarne il successo. Parliamo delle prime residenze ad Amburgo, prima dell’uscita del singolo di debutto, quando si esibivano in locali dalla dubbia fama ma nei quali gli era chiesto soprattutto di suonare senza smettere mai. Questo li ha aiutati a sviluppare quella che loro stessi chiamano una sorta di “telepatia”, così da essere poi in grado di governare con almeno apparente nonchalance anche i palcoscenici più impegnativi.

Sessant’anni fa esplodeva la Beatlemania, un fenomeno che avrebbe travalicato la musica e cambiato il costume. Cosa avevano di così speciale i Beatles agli occhi dei teenager a stelle e strisce?

L’America del 1964 – quando i Beatles sbarcarono all’Ed Sullivan Show – era un Paese in profonda crisi. Solo pochi mesi prima era stato ucciso a Dallas il presidente John Fitzgerald Kennedy, si avvertivano i primi vagiti del grande movimento pacifista che si opponeva all’impegno militare in Vietnam. E poi c’era la questione dei diritti civili degli afroamericani. Era il periodo di maggiore attivismo, anche se su fronti differenti, di personaggi come il Reverendo Martin Luther King Jr e Malcolm X, che saranno entrambi uccisi di lì a pochi anni. I Beatles arrivarono a portare una ventata di novità e di freschezza e soprattutto diedero ai loro coetanei statunitensi la prova che non serviva essere chissà che per avere successo. Il più grande rocker contemporaneo, Bruce Springsteen – all’epoca quattordicenne – quando li vide si innamorò della loro musica e del look e si convinse, come tanti altri suoi colleghi artisti, che c’era una via per esprimersi e per farsi conoscere. Un altro merito di John, Paul, George e Ringo.

Chi è il quinto Beatle? Domanda apparentemente frivola ma in realtà utile perché allude a un aspetto non secondario: i Beatles erano un gruppo allargato, una squadra…

Quello che colpiva molte delle persone che avevano a che fare con loro, era proprio l’unione, il senso di “gruppo” che i Fab Four avevano. Si proteggevano e si stimolavano a vicenda, cosa che gli permise di affrontare e superare grandi difficoltà. Quanto al “quinto Beatle” sono stati i diversi a fregiarsi di questo titolo. Dal primo batterista, Pete Best, al loro scopritore e manager Brian Epstein, fino al produttore George Martin e allo sfortunato Stuart Sutcliffe che ha fatto brevemente parte della band e a cui, come sappiamo, lo stesso Lennon attribuiva l’idea di dare al gruppo il nome con cui tutti lo conoscono. Probabilmente ognuno di loro ha rappresentato un altro tassello di questo puzzle straordinario che è rimasto nella storia.

Album dopo album i Beatles cambiano pelle, ma la svolta radicale avviene con Revolver. Che succede nel loro frenetico 1966?

Il processo che ha portato al cambiamento di direzione della musica dei Beatles è stato progressivo. Diciamo, lento ma inesorabile. Il 1966 è stato, in particolare, l’anno nel quale il gruppo ha chiuso con le esibizioni live. I motivi sono noti e molteplici. Intanto la stanchezza di tour fruttuosi ma esasperatamente lunghi e soprattutto flagellati da difficoltà di ogni genere. Da quelle tecniche, con impianti mai all’altezza della musica che veniva proposta, a quelli sociali. In quell’anno si registrò la “battaglia” della destra iper religiosa contro la band per la famosa frase di John sui “Beatles più famosi di Gesù”. Una scusa per far pagare al complesso la propria posizione anti segregazionista ma che sfociò addirittura in manifestazioni del Ku Klux Klan fuori dai luoghi dove si tenevano gli spettacoli e con continue minacce di attentati e di morte per i singoli artisti. Alla fine, dopo lo show di San Francisco, decisero che non avrebbero mai più suonato dal vivo e si concentrarono sull’attività in studio, dando vita a dei dischi straordinari e memorabili.

I Beatles più famosi di Gesù… non era una trovata del sempre arguto John ma un dato di fatto: a metà anni ’60 per i giovani erano dei messia. Probabilmente in quel momento la cultura rock raggiunge il suo massimo potenziale, che ne pensi?

La metà degli anni ‘60 è il momento in cui la cultura giovanile, in senso lato, è al massimo della propria capacità. Lo testimoniano i Beatles ma anche tutta la produzione di quel periodo che ha regalato al mondo i più grandi capolavori mai scritti e suonati. Ma non è certo tutto qui. La carica innovativa e rivoluzionaria che arrivava dal mondo dei ragazzi era in quel periodo particolarmente esplosiva. Pensiamo alle proteste contro l’escalation in Vietnam, ma anche all’estate dell’amore del 1967 e – ovviamente – al Sessantotto inteso come movimento nel suo complesso. Un bel periodo, non c’è che dire, del quale la musica dei Fab è stata colonna sonora.

La genesi e la narrazione del capolavoro Sgt. Pepper sono uno dei momenti più studiati della storia della popular music, ma vorrei un tuo parere su quel momento. I quattro erano straordinariamente assorbenti e questo li accomunava a tutta la gioventù del 1967. Cosa stava accadendo?

In generale il periodo era di eccezionale fermento e i Beatles ne erano, contemporaneamente, causa ed effetto. La loro musica risuonava in qualunque angolo del mondo, e loro stessi erano aperti a ogni influenza. Basti pensare all’impatto della musica indiana o a quello delle liriche di personaggi come Bob Dylan che cambiarono il modo di scrivere di Lennon, McCartney e Harrison. Dal punto di vista personale, poi, quello fu il periodo della improvvisa morte di Brian Epstein, ma anche dell’incontro con Maharishi Mahesh Yogi e quindi con la spiritualità in arrivo dall’India. C’è poi un altro aspetto – doloroso per alcuni, soprattutto se grandi fan ma che non possiamo tacere – ovvero quello dell’uso delle droghe. Nel 1967 Paul, per esempio, dichiarò pubblicamente di aver fatto, sporadicamente, uso di LSD. Ricordiamo che all’epoca si credeva come certe esperienze potessero aumentare la percezione sensoriale e allargare la mente: sono gli anni della diffusione del manuale The Psychedelic Experience di Timothy Leary, Ralph Metzner e Richard Alpert. Dietro un capolavoro come Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band c’è tutto questo… e molto altro anche.

Dopo la vetta comincia la discesa, John avrebbe parlato di una lenta agonia. Eppure nell’estate del 1969 i Beatles riescono a tirare fuori l’ultimo capolavoro, Abbey Road. È come se in quel momento fossero cominciati gli anni ’70, non trovi?

Qualcuno ha voluto indicare Abbey Road come il canto del cigno dei Beatles ed è indiscutibile come quello rimanga uno degli album di maggiore impatto del gruppo che pure, a quel punto, era dilaniato da forze centrifughe che, di fatto, ne sancirono la fine. Un processo doloroso ma, credo, inevitabile. Non solo perché una storia come quella dei Fab Four non poteva che logorare gli stessi protagonisti e poi perché il tempo è inesorabile e i trentenni di quel momento non erano più gli stessi che un decennio prima avevano iniziato la scalata al successo da Amburgo e dal Cavern Club. Quello che sappiamo per certo, però, è che la musica che ci hanno lasciato in quel periodo è stata la via maestra per molta della produzione del decennio successivo.

Anche sullo scioglimento della band si è scritto molto, tant’è che la teoria che attribuiva la responsabilità a Yoko Ono è tramontata. Più che sulle motivazioni e sulle dinamiche della separazione, vorrei una tua riflessione su ciò che la fine dei Beatles ha simboleggiato per la gioventù dell’epoca.

Ho qualche anno sulle spalle e anche se allora ero troppo piccolo per capire che cosa stesse succedendo, ricordo che la notizia dello scioglimento della band fece clamore eccome. Ho due fratelli più grandi e loro sì che potevano realizzare che cosa significasse quella novità. Per molti fu come perdere un punto di riferimento. La Beatlemania aveva accompagnato almeno tutta la seconda parte del decennio precedente e l’impatto fu fortissimo. Capito questo, sembra quasi naturale che si volesse trovare un capro espiatorio, qualcuno a cui attribuire la responsabilità di quanto accaduto. Quella persona fu Yoko ma, personalmente, ho sempre pensato che questo fosse un errore e anche una mancanza di rispetto nei confronti di John, persona arguta ed estremamente intelligente. Non penso che si sia fatto manovrare dalla moglie, credo invece che anche quel distacco facesse parte di un processo ineludibile di crescita personale e artistica.

Puntualmente emergono elementi che rafforzano l’eredità beatlesiana, dal documentario di Peter Jackson alla inarrestabile presenza di Paul McCartney. La contemporaneità e la società della performance riescono ad accogliere il mito dei Beatles?

E ora si parla di una serie di film, affidati al regista Sam Mendes, che dovrebbero riproporre la vicenda della band dal punto di vista di ognuno dei suoi membri. Un modo per continuare a parlarne e a rinnovare l’interesse. Il lascito del gruppo è – secondo me – racchiuso soprattutto nel tributo che gli altri musicisti, anche quelli apparentemente più lontani, riconoscono ai Beatles. Magari il pubblico più giovane ha più difficoltà a rendersi conto di quanto importante sia stata la loro vicenda, ma è per quello che c’è chi ancora ama parlare di loro e magari scriverci un libro. Perché l’importanza dei Beatles è tale da meritare di restare sotto la luce dei riflettori. Qualcuno, sui social per esempio, parla di “sopravvalutazione” del fenomeno ma è un’idea sbagliata, frutto di una analisi troppo superficiale. I Beatles, così come Elvis Presley nel decennio precedente, hanno rappresentato la loro epoca ma hanno anche aperto la strada a tutto quello che è venuto poi.