Ne parlavo con Mick Jones, l’altro giorno. Lui diceva che non è più come ai tempi dei Clash, quando un muro separava genitori e figli. Infuriava la battaglia fra generazioni: il rock era una cosa riservata ai giovani, com’era naturale fin da quando Elvis ancheggiava in tv e le ragazzine se la facevano addosso ai concerti dei Rolling Stones. Dicevano che se tua madre la odia, allora è musica buona. Perché il rock era un linguaggio che un adulto non poteva capire. Questo mi diceva Mick Jones, e io annuivo.

Mi è tornato in mente ieri sera, guardandomi attorno nel pit del concerto di Bruce Springtseen a San Siro. C’era gente d’ogni età: bambini, ragazzi, adulti, qualche anziano. È come stare in famiglia, mi sono detto. Avvolti dal calore di una famiglia. Ed è strano perché il rock ci ha sempre detto come stare fuori dalla famiglia, non dentro di essa. Era sottinteso che non dovevi starci un minuto più del necessario, in famiglia. Com’era il padre di Jim Morrison? E quello di John Lennon? E il signor Cobain? Genitori assenti o autoritari. Pessimi esempi. E così il gruppo rock diventava una famiglia-lontano-dalla-famiglia. Un luogo di libertà.

Non a un concerto di Bruce. Lì si è affratellati, travolti da una tale carica di umanità che ti fa pensare che quella che canta Bobby Jean al tuo fianco dev’essere una tipa a posto e per tre ore e mezza è tua amica. E pure il cinquantenne che torna nelle retrovie stremato. E anche la ragazza che viene fatta salire sul palco e, chitarra a tracolla, suona l’accordo finale. Improvvisamente ti rendi conto che il rock, come lo intende Springsteen, non è contro qualcuno o qualcosa. «Vogliamo il mondo e lo vogliamo adesso!», gridava Jim Morrison. Se ci avesse detto come prenderselo sarebbe stato tutto più semplice, ma sono certo che i genitori e la nipotina non erano contemplati. Bruce per lo meno ti fa intravedere una possibilità. E dentro ci siamo tutti.

C’è questa cosa dei bambini che non va giù a un sacco di gente. Bruce si porta sul fronte del palco, prende un bimbo o una bimba – ieri sera era una biondina vestita come Courteney Cox in quel video – e gli fa cantare un pezzo di Waiting On A Sunny Day. Nel finale di Dancing In The Dark ha tirato sul palco una ragazza e una signora di una certa età. Il cartello che reggevano diceva: «Vuoi ballare con me e mia nonna?». Al concerto di qualunque altro artista l’effetto sarebbe sinistro (ce lo vedete Iggy Pop?) oppure kitsch. Springsteen riesce a redimere questi gesti abbattendo ogni barriera generazionale. Ti fa intravedere una possibilità. E dentro ci sono nonna e nipote.

Funziona perché dall’equazione manca il sesso. Il rock è (anche) sesso. Bruce Springsteen è stato sesso e lo sa chiunque l’ha visto scorrazzare su un palco quando aveva 30 anni o cantare languidamente storie di marciapiede a Asbury Park. Ma non parli di sesso davanti a una ragazzina di 9 anni con la magliettina di Born In The U.S.A. e un fiore di plastica in mano. Al limite Bruce fa qualche mossa osé col sorriso sulle labbra, mette in scena una parodia goliardica del machismo da italiano trapiantato nel New Jersey. Una stupidaggine innocua anche per la bimba che stava sulle spalle del padre, giusto davanti a me, reggendo un cartello che diceva più o meno: «Ho 12 anni e penso che Rosalita sia cool».

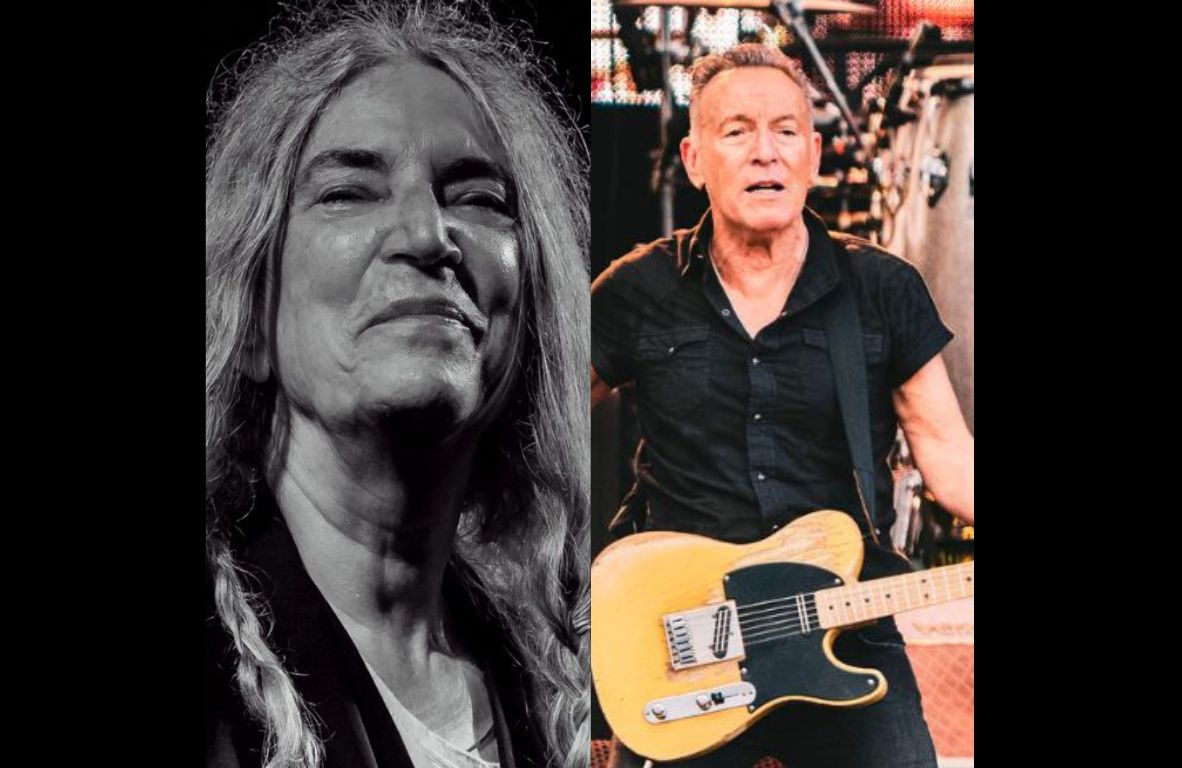

Forse questa carica di umanità, questo vitalismo, questa spinta all’inclusione sono un modo per dirci che siamo una famiglia e non c’è niente di sbagliato nel riconoscerlo. Che non c’è bisogno di erigere il muro di cui mi parlava Mick Jones. Che il rock ha esaurito la sua funzione generazionale ed è diventato un linguaggio universale. I tempi sono cambiati, o magari siamo solo aspettando una musica che faccia orrore sia alla piccola Rosie che a suo papà. Bruce Springsteen che indica la bimba e sorride stupefatto della sua innocenza – l’ho visto da vicino quel sorriso, era un sorriso paterno – ci dice qualcosa dei suoi 63 anni, ma anche di quel che è diventato il rock.