Mario Giammetti è il principale esperto di Genesis al mondo. Lo è per la longeva direzione di Dusk (unico magazine internazionale dedicato alla band), per la quantità di libri – siamo arrivati al numero quattordici – e per il suo approccio da saggista analitico e preciso. Non un collezionista maniacale né un fan prestato alla scrittura, Giammetti entra da sempre nel mondo Genesis con empatia e con una vena critica, a volte sottile, altre volte puntuta, spesso assente nelle valutazioni di tanti colleghi.

Genesis. Tutti gli album, tutte le canzoni (ed. Il Castello) è aperto dalla prefazione di Steve Hackett, è allettante dal punto di vista grafico e il suo sguardo a volo d’uccello lo rende ideale per i lettori più giovani, forse anche quelli che non hanno alcuna dimestichezza con Gabriel, Collins e colleghi.

Genesis for dummies: possiamo interpretare così questa tua nuova uscita?

Anche, ma non solo. Non stiamo parlando, infatti, di un piccolo manuale di poche pagine che traccia la loro storia per grandi linee, ma di un libro di grande formato e con un testo molto ricco. Nello stesso tempo, però, non sono andato esageratamente nello specifico, limitandomi a una breve scheda generale sugli album e poi al racconto di ogni singola canzone. Con l’obiettivo di non deludere chi ama e conosce già la musica dei Genesis ma, al tempo stesso, di non annoiare troppo chi invece dovesse essersi avvicinato da poco alla band.

I Genesis disco per disco, canzone per canzone, un modo approfondito per entrare nella sostanza compositiva. Una peculiarità che emerge ancora una volta nei tuoi studi è la dimensione “collegiale”, aperta, del songwriting genesisiano. Un collettivo compatto o una squadra di cinque leader?

Entrambe le cose. È indubbio che tutti e sei (perché nel conteggio entra a pieno diritto anche Anthony Phillips) siano portatori di personalità debordanti, che non a caso hanno poi potuto meglio estrinsecare nelle rispettive carriere soliste. Ma è vero anche che poi, quando si è trattato di pubblicare materiale a nome Genesis, il risultato è stato sempre il frutto di una mediazione tra tutti. Chiaro che in certe occasioni abbia prevalso chi ha urlato più forte (Tony Banks risponde particolarmente a questa descrizione), ma in linea di massima la produzione targata Genesis è il frutto di un lavoro collettivo.

Il loro canzoniere è pieno di esempi di brani nati in un modo ma poi sviluppati in maniera completamente diversa grazie all’interazione dei membri del gruppo. Mi viene da pensare all’assolo di chitarra di Steve Hackett su un brano di Banks come Firth Of Fifth, o a come il ritmo di Collins abbia fatto cambiare faccia a Watcher Of The Skies e anche a Turn It On Again, quest’ultima nata incollando un pezzetto di Mike e un altro di Tony che però fu proprio l’accelerazione di Phil a trasformare nel classico che tutti conosciamo.

Il corredo fotografico consente al lettore di soffermarsi su due elementi cruciali. Il primo sono le copertine degli album: quanto è stata importante la componente visiva per i Genesis?

Lo è stata parecchio nella prima fase della loro carriera. Sicuramente Paul Whitehead, con la sua pittura surrealistica, rese graficamente in maniera superlativa i primi passi del gruppo, così squisitamente inglesi, e il quadro di Betty Swanwick per Selling England By The Pound fece persino di meglio. The Lamb Lies Down On Broadway, per il suo assunto così lontano dalla pregressa simbologia sognante tipica del progressive, necessitava ovviamente un cambio di passo che lo studio Hipgnosis ben interpretò.

Il post Gabriel provocò inevitabilmente consistenti variazioni anche sul piano visuale: dopo le delicatezze del periodo in quattro e l’ultimo lavoro targato Hipgnosis (la poco riuscita cover di And Then There Were Three), i Genesis inaugurarono gli anni ‘80 utilizzando la tavola di un fumetto per Duke, l’ultima copertina davvero bella. In seguito, infatti, le cover sarebbero diventate almeno all’apparenza un dettaglio sempre meno importante per i Genesis, e anche (con l’unica parziale eccezione di quella di We Can’t Dance) veramente brutte. Ma probabilmente anche questa fu una scelta di una band che, tramontata definitivamente l’era prog, stava facendo di tutto per mettere in chiaro la propria consapevolezza del cambiamento dei tempi. Esemplare, in questo senso, il pastrocchio di colori utilizzato per la copertina di Abacab.

Dal disco al palco, dalla composizione alla performance. L’immagine di copertina mostra una delle maschere più celebri di Peter Gabriel: i Genesis sono i principali artefici del teatro rock?

Se siano stati i principali, non so; di certo, Gabriel ebbe una grandissima intuizione e fu capace di girare a suo vantaggio l’innata timidezza grazie al trasformismo. Che, oltretutto, avrebbe sortito i suoi effetti anche a livello di popolarità del gruppo, che fino a quel momento, in Inghilterra, era rimasto un nome di nicchia e che all’improvviso si ritrovava sulle copertine delle riviste musicali.

Il tuo Genesis. Gli anni prog (Giunti) è stato tradotto per il mercato anglosassone. Una bella soddisfazione, se teniamo in considerazione il fatto che la critica e il giornalismo britannici non sono mai stati teneri con la band…

In realtà i Genesis sono stati molto coccolati dalla stampa inglese nei primi anni di carriera. Melody Maker, New Musical Express e Sound hanno dedicato loro pagine su pagine per tutta l’era Gabriel e anche i primissimi anni a seguire. Poi è esploso il punk e tutti quei giornali, per restare credibili di fronte a un’utenza che, evidentemente, aveva radicalmente cambiato pelle, si sono adeguati alla nuova moda, che considerava tutto il progressive obsoleto. Non c’era tanto bisogno di sparare a zero su band come Yes, Emerson, Lake & Palmer, King Crimson, Van Der Graaf e Gentle Giant, perché alcune erano già sciolte, altre barcollavano da sé sotto le cariche della nuova musica. Era molto più cool prendersela con i pochissimi (Pink Floyd e Genesis, essenzialmente) che invece non solo non persero colpi, ma anzi incrementarono il loro seguito. Fatta eccezione per il primo album solista di Phil Collins, Face Value, che fu apprezzato dalla stampa inglese proprio per la sua diversità rispetto ai Genesis, da allora il gruppo è stato sempre bersagliato e attaccato dalla stampa senza pietà, con poche eccezioni.

In quanto alla traduzione, è stata dura perché gli inglesi sono un (bel) po’ sciovinisti e non sono molto propensi a dar credito a un giornalista di un altro paese. La soddisfazione di essere riuscito finalmente a convincere un editore britannico a imbarcarsi in questo lavoro (che, mi rendo conto, comporta anche seri oneri economici per via dei costi di traduzione) è stata dunque doppia. Ma sono orgoglioso dei risultati raggiunti e sono lieto del (legittimo) compiacimento dell’editore anche a livello di vendite.

Arginiamo per un momento la tenerezza e l’affetto per i Genesis. Al suo quattordicesimo libro possiamo chiedere all’esperto di esporsi un po’ di più: quali sono i principali difetti della band?

Sono sincero: nel periodo Gabriel mi riesce difficile trovarne, poiché quei dischi, pur pubblicati nel giro di appena quattro anni, seguono un percorso evolutivo perfettamente coerente, che è partito dalle influenze folk di Trespass ed è approdato alle sonorità aspre e pre-punk di The Lamb seminando per strada, nel mezzo, tre pietre miliari del rock progressivo.

Diverso naturalmente il percorso artistico successivo. I due album in quartetto, pur magnifici, sono un indubbio passo indietro a livello strettamente creativo, con un ritorno verso atmosfere più prettamente prog. Dal 1978 in poi il trio ha cercato di conformarsi al cambiamento dei tempi; la scelta, in sé, è stata non solo fruttifera, ma direi anche intelligente, però è chiaro che non è facile innamorarsi allo stesso modo di Foxtrot e Abacab. Artisticamente, però, ogni cosa va valutata nel suo contesto storico e, tralasciando il fatto che, comunque, ci sono sempre state comunque canzoni splendide alternate a mediocrità, credo che in definitiva i Genesis abbiano lasciato a desiderare soprattutto nel decennio degli anni ‘80, non a caso quelli di maggior successo. Soprattutto su due versanti: quello dei testi (che contrariamente a quanto si crede non erano esclusivo appannaggio di Gabriel, anche se è vero che lui ne scriveva di più), che si sono fatti molto spesso banali, e quello delle sonorità. E qui non mi riferisco tanto alla drum machine, che in qualche modo è diventata semplicemente un altro strumento, ma le syndrums e certi suoni campionati, oggi, proprio non si possono sentire!

Nella prefazione Steve Hackett sottolinea il tuo costante supporto alla band ma anche ai singoli: l’attività solista dei membri – in parallelo alla vita del gruppo o una volta fuorusciti – resta uno dei tratti più distintivi, probabilmente unico, dei Genesis.

Sì, assolutamente unico. Basti pensare che il membro meno rilevante da solista è Tony Banks (comunque autore di dischi di musica classica balzati in testa alle classifiche di settore) che è invece, notoriamente, il principale depositario del sound dei Genesis. Per non parlare degli altri; non solo star universali come Gabriel e Collins, ma un progetto di esemplare pop-rock guidato da Rutherford (Mike & The Mechanics), un nume tutelare dell’eredità prog (Steve Hackett), un pezzo grosso della library music (Anthony Phillips). Pensare che queste incredibili individualità abbiano lavorato tutte assieme a un progetto unico è semplicemente stupefacente. E certamente rende i Genesis un gruppo, almeno da questo punto di vista, senza confronti nel mondo del rock.

Nella maggior parte dei casi l’approccio ai Genesis post-Gabriel è sbrigativo o addirittura feroce, tu invece hai sempre preferito analizzare con spirito critico. Dopo tanti anni di scrittura, quale valore sei giunto ad attribuire a Lp, ad esempio, come Abacab e We Can’t Dance?

Personalmente ho considerato We Can’t Dance un ottimo album fin dalla sua uscita nel lontano 1991, e non ho mai cambiato idea: testi bellissimi e maturi, un nuovo respiro nelle composizioni (tre di esse si aggirano sui dieci minuti), innovazioni sonore, qualche genialità negli accordi… Certo, c’è un po’ troppa programmazione elettronica e un paio di canzoni (su 70 minuti in tutto) non sono esattamente memorabili, ma aspettarsi di più da tre quarantenni miliardari era francamente fuori dal mondo.

Per Abacab il discorso è diverso; all’epoca fu uno shock anche per me, ma il revisionismo storico impone di conferire a quel disco il suo ruolo di rottura degli schemi e di traghetto verso un decennio (ed oltre) di vitalità: se non avessero pubblicato Abacab, i Genesis sarebbero probabilmente diventati l’ennesima e inutile prog band che vive nell’ombra del suo passato (e Collins, ormai star per conto suo, sarebbe scappato a gambe levate).

Non ho invece mai cambiato idea su Invisible Touch: mi deluse profondamente nel 1986 ed è ancora così.

Genesis reunion: croce e delizia dei fan ma anche di chi come te racconta la contemporaneità del gruppo. Il Covid ha impedito l’avvio dell’ultimo tour, sul quale hai espresso più di una perplessità, come mai?

Prima mi hai chiesto quali sono secondo me i principali difetti della band. Ovviamente ti riferivi ai difetti artistici. Ma per quanto mi riguarda, l’unica volta in cui veramente non mi sono riconosciuto affatto nelle loro scelte è stato con entrambe le reunion, quella del 2007 e quella che si farà, Covid permettendo, nel 2021.

Diverso il caso della riunione con Peter Gabriel del 1982: quello fu un solo concerto con finalità benefiche, mentre tutti erano ancora in piena attività tanto che, durante la performance, fu suonato anche un brano dei nuovi Genesis e uno di Gabriel da solista.

Approntare tour faraonici senza nulla di nuovo da offrire al pubblico, invece, personalmente non mi rappresenta: dai Genesis mi sono sempre aspettato il massimo e suonare vecchi successi, oltretutto sempre più arrugginiti per ovvi e in qualche caso tristi motivi, non lo è di certo. Cosa accadrà poi davvero con il The Last Domino? tour, lo vedremo. Spero solo che non facciano troppo del male ai fan e soprattutto a se stessi.

Dopo tanti libri dedicati ai Genesis, ti sei fatto un identikit del tuo lettore medio? Uno strenuo Gabriel addicted o un simpatico collinsiano da stadio?

Ovviamente ci sono gli uni e gli altri, ma credo che una consistente frangia di lettori apprezzi il fatto che mi occupo con lo stesso rigore di tutta la carriera del gruppo, che è straordinaria in blocco e non a compartimenti stagni. Troppo spesso, specialmente in Italia, si tende a considerare esclusivamente il periodo progressive, che è stato senza dubbio quello artisticamente più luminoso. Ma come ha detto di recente Tony Banks, “la maggior parte delle canzoni dei Genesis che la gente conosce sono state registrate dopo la partenza di Peter”. Un’affermazione magari poco elegante nei confronti dell’ex collega, ma difficilmente contestabile.

Genesis. Tutti gli album, tutte le canzoni (ed. Il Castello) è aperto dalla prefazione di Steve Hackett, è allettante dal punto di vista grafico e il suo sguardo a volo d’uccello lo rende ideale per i lettori più giovani, forse anche quelli che non hanno alcuna dimestichezza con Gabriel, Collins e colleghi.

Genesis for dummies: possiamo interpretare così questa tua nuova uscita?

Anche, ma non solo. Non stiamo parlando, infatti, di un piccolo manuale di poche pagine che traccia la loro storia per grandi linee, ma di un libro di grande formato e con un testo molto ricco. Nello stesso tempo, però, non sono andato esageratamente nello specifico, limitandomi a una breve scheda generale sugli album e poi al racconto di ogni singola canzone. Con l’obiettivo di non deludere chi ama e conosce già la musica dei Genesis ma, al tempo stesso, di non annoiare troppo chi invece dovesse essersi avvicinato da poco alla band.

I Genesis disco per disco, canzone per canzone, un modo approfondito per entrare nella sostanza compositiva. Una peculiarità che emerge ancora una volta nei tuoi studi è la dimensione “collegiale”, aperta, del songwriting genesisiano. Un collettivo compatto o una squadra di cinque leader?

Entrambe le cose. È indubbio che tutti e sei (perché nel conteggio entra a pieno diritto anche Anthony Phillips) siano portatori di personalità debordanti, che non a caso hanno poi potuto meglio estrinsecare nelle rispettive carriere soliste. Ma è vero anche che poi, quando si è trattato di pubblicare materiale a nome Genesis, il risultato è stato sempre il frutto di una mediazione tra tutti. Chiaro che in certe occasioni abbia prevalso chi ha urlato più forte (Tony Banks risponde particolarmente a questa descrizione), ma in linea di massima la produzione targata Genesis è il frutto di un lavoro collettivo.

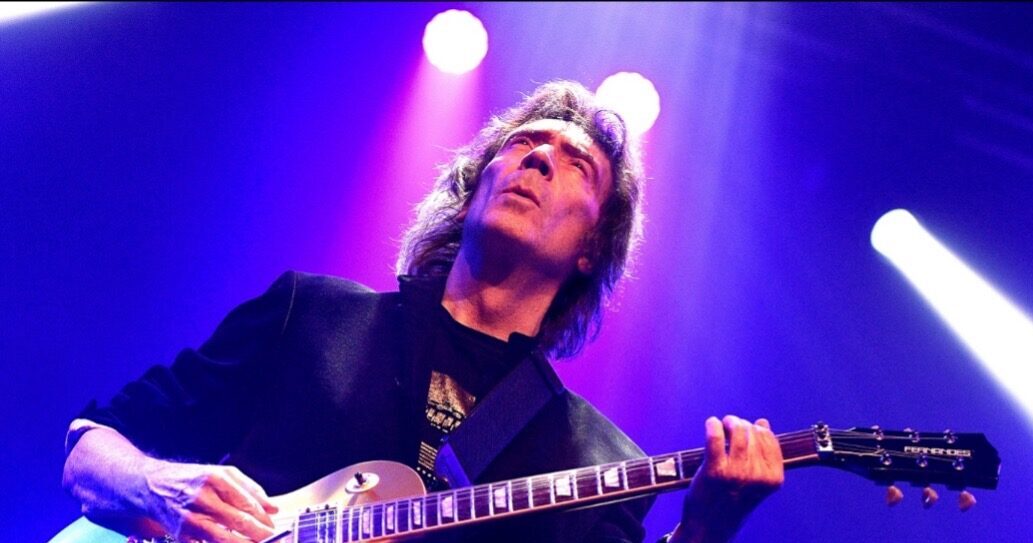

Il loro canzoniere è pieno di esempi di brani nati in un modo ma poi sviluppati in maniera completamente diversa grazie all’interazione dei membri del gruppo. Mi viene da pensare all’assolo di chitarra di Steve Hackett su un brano di Banks come Firth Of Fifth, o a come il ritmo di Collins abbia fatto cambiare faccia a Watcher Of The Skies e anche a Turn It On Again, quest’ultima nata incollando un pezzetto di Mike e un altro di Tony che però fu proprio l’accelerazione di Phil a trasformare nel classico che tutti conosciamo.

Il corredo fotografico consente al lettore di soffermarsi su due elementi cruciali. Il primo sono le copertine degli album: quanto è stata importante la componente visiva per i Genesis?

Lo è stata parecchio nella prima fase della loro carriera. Sicuramente Paul Whitehead, con la sua pittura surrealistica, rese graficamente in maniera superlativa i primi passi del gruppo, così squisitamente inglesi, e il quadro di Betty Swanwick per Selling England By The Pound fece persino di meglio. The Lamb Lies Down On Broadway, per il suo assunto così lontano dalla pregressa simbologia sognante tipica del progressive, necessitava ovviamente un cambio di passo che lo studio Hipgnosis ben interpretò.

Il post Gabriel provocò inevitabilmente consistenti variazioni anche sul piano visuale: dopo le delicatezze del periodo in quattro e l’ultimo lavoro targato Hipgnosis (la poco riuscita cover di And Then There Were Three), i Genesis inaugurarono gli anni ‘80 utilizzando la tavola di un fumetto per Duke, l’ultima copertina davvero bella. In seguito, infatti, le cover sarebbero diventate almeno all’apparenza un dettaglio sempre meno importante per i Genesis, e anche (con l’unica parziale eccezione di quella di We Can’t Dance) veramente brutte. Ma probabilmente anche questa fu una scelta di una band che, tramontata definitivamente l’era prog, stava facendo di tutto per mettere in chiaro la propria consapevolezza del cambiamento dei tempi. Esemplare, in questo senso, il pastrocchio di colori utilizzato per la copertina di Abacab.

Dal disco al palco, dalla composizione alla performance. L’immagine di copertina mostra una delle maschere più celebri di Peter Gabriel: i Genesis sono i principali artefici del teatro rock?

Se siano stati i principali, non so; di certo, Gabriel ebbe una grandissima intuizione e fu capace di girare a suo vantaggio l’innata timidezza grazie al trasformismo. Che, oltretutto, avrebbe sortito i suoi effetti anche a livello di popolarità del gruppo, che fino a quel momento, in Inghilterra, era rimasto un nome di nicchia e che all’improvviso si ritrovava sulle copertine delle riviste musicali.

Il tuo Genesis. Gli anni prog (Giunti) è stato tradotto per il mercato anglosassone. Una bella soddisfazione, se teniamo in considerazione il fatto che la critica e il giornalismo britannici non sono mai stati teneri con la band…

In realtà i Genesis sono stati molto coccolati dalla stampa inglese nei primi anni di carriera. Melody Maker, New Musical Express e Sound hanno dedicato loro pagine su pagine per tutta l’era Gabriel e anche i primissimi anni a seguire. Poi è esploso il punk e tutti quei giornali, per restare credibili di fronte a un’utenza che, evidentemente, aveva radicalmente cambiato pelle, si sono adeguati alla nuova moda, che considerava tutto il progressive obsoleto. Non c’era tanto bisogno di sparare a zero su band come Yes, Emerson, Lake & Palmer, King Crimson, Van Der Graaf e Gentle Giant, perché alcune erano già sciolte, altre barcollavano da sé sotto le cariche della nuova musica. Era molto più cool prendersela con i pochissimi (Pink Floyd e Genesis, essenzialmente) che invece non solo non persero colpi, ma anzi incrementarono il loro seguito. Fatta eccezione per il primo album solista di Phil Collins, Face Value, che fu apprezzato dalla stampa inglese proprio per la sua diversità rispetto ai Genesis, da allora il gruppo è stato sempre bersagliato e attaccato dalla stampa senza pietà, con poche eccezioni.

In quanto alla traduzione, è stata dura perché gli inglesi sono un (bel) po’ sciovinisti e non sono molto propensi a dar credito a un giornalista di un altro paese. La soddisfazione di essere riuscito finalmente a convincere un editore britannico a imbarcarsi in questo lavoro (che, mi rendo conto, comporta anche seri oneri economici per via dei costi di traduzione) è stata dunque doppia. Ma sono orgoglioso dei risultati raggiunti e sono lieto del (legittimo) compiacimento dell’editore anche a livello di vendite.

Arginiamo per un momento la tenerezza e l’affetto per i Genesis. Al suo quattordicesimo libro possiamo chiedere all’esperto di esporsi un po’ di più: quali sono i principali difetti della band?

Sono sincero: nel periodo Gabriel mi riesce difficile trovarne, poiché quei dischi, pur pubblicati nel giro di appena quattro anni, seguono un percorso evolutivo perfettamente coerente, che è partito dalle influenze folk di Trespass ed è approdato alle sonorità aspre e pre-punk di The Lamb seminando per strada, nel mezzo, tre pietre miliari del rock progressivo.

Diverso naturalmente il percorso artistico successivo. I due album in quartetto, pur magnifici, sono un indubbio passo indietro a livello strettamente creativo, con un ritorno verso atmosfere più prettamente prog. Dal 1978 in poi il trio ha cercato di conformarsi al cambiamento dei tempi; la scelta, in sé, è stata non solo fruttifera, ma direi anche intelligente, però è chiaro che non è facile innamorarsi allo stesso modo di Foxtrot e Abacab. Artisticamente, però, ogni cosa va valutata nel suo contesto storico e, tralasciando il fatto che, comunque, ci sono sempre state comunque canzoni splendide alternate a mediocrità, credo che in definitiva i Genesis abbiano lasciato a desiderare soprattutto nel decennio degli anni ‘80, non a caso quelli di maggior successo. Soprattutto su due versanti: quello dei testi (che contrariamente a quanto si crede non erano esclusivo appannaggio di Gabriel, anche se è vero che lui ne scriveva di più), che si sono fatti molto spesso banali, e quello delle sonorità. E qui non mi riferisco tanto alla drum machine, che in qualche modo è diventata semplicemente un altro strumento, ma le syndrums e certi suoni campionati, oggi, proprio non si possono sentire!

Nella prefazione Steve Hackett sottolinea il tuo costante supporto alla band ma anche ai singoli: l’attività solista dei membri – in parallelo alla vita del gruppo o una volta fuorusciti – resta uno dei tratti più distintivi, probabilmente unico, dei Genesis.

Sì, assolutamente unico. Basti pensare che il membro meno rilevante da solista è Tony Banks (comunque autore di dischi di musica classica balzati in testa alle classifiche di settore) che è invece, notoriamente, il principale depositario del sound dei Genesis. Per non parlare degli altri; non solo star universali come Gabriel e Collins, ma un progetto di esemplare pop-rock guidato da Rutherford (Mike & The Mechanics), un nume tutelare dell’eredità prog (Steve Hackett), un pezzo grosso della library music (Anthony Phillips). Pensare che queste incredibili individualità abbiano lavorato tutte assieme a un progetto unico è semplicemente stupefacente. E certamente rende i Genesis un gruppo, almeno da questo punto di vista, senza confronti nel mondo del rock.

Nella maggior parte dei casi l’approccio ai Genesis post-Gabriel è sbrigativo o addirittura feroce, tu invece hai sempre preferito analizzare con spirito critico. Dopo tanti anni di scrittura, quale valore sei giunto ad attribuire a Lp, ad esempio, come Abacab e We Can’t Dance?

Personalmente ho considerato We Can’t Dance un ottimo album fin dalla sua uscita nel lontano 1991, e non ho mai cambiato idea: testi bellissimi e maturi, un nuovo respiro nelle composizioni (tre di esse si aggirano sui dieci minuti), innovazioni sonore, qualche genialità negli accordi… Certo, c’è un po’ troppa programmazione elettronica e un paio di canzoni (su 70 minuti in tutto) non sono esattamente memorabili, ma aspettarsi di più da tre quarantenni miliardari era francamente fuori dal mondo.

Per Abacab il discorso è diverso; all’epoca fu uno shock anche per me, ma il revisionismo storico impone di conferire a quel disco il suo ruolo di rottura degli schemi e di traghetto verso un decennio (ed oltre) di vitalità: se non avessero pubblicato Abacab, i Genesis sarebbero probabilmente diventati l’ennesima e inutile prog band che vive nell’ombra del suo passato (e Collins, ormai star per conto suo, sarebbe scappato a gambe levate).

Non ho invece mai cambiato idea su Invisible Touch: mi deluse profondamente nel 1986 ed è ancora così.

Genesis reunion: croce e delizia dei fan ma anche di chi come te racconta la contemporaneità del gruppo. Il Covid ha impedito l’avvio dell’ultimo tour, sul quale hai espresso più di una perplessità, come mai?

Prima mi hai chiesto quali sono secondo me i principali difetti della band. Ovviamente ti riferivi ai difetti artistici. Ma per quanto mi riguarda, l’unica volta in cui veramente non mi sono riconosciuto affatto nelle loro scelte è stato con entrambe le reunion, quella del 2007 e quella che si farà, Covid permettendo, nel 2021.

Diverso il caso della riunione con Peter Gabriel del 1982: quello fu un solo concerto con finalità benefiche, mentre tutti erano ancora in piena attività tanto che, durante la performance, fu suonato anche un brano dei nuovi Genesis e uno di Gabriel da solista.

Approntare tour faraonici senza nulla di nuovo da offrire al pubblico, invece, personalmente non mi rappresenta: dai Genesis mi sono sempre aspettato il massimo e suonare vecchi successi, oltretutto sempre più arrugginiti per ovvi e in qualche caso tristi motivi, non lo è di certo. Cosa accadrà poi davvero con il The Last Domino? tour, lo vedremo. Spero solo che non facciano troppo del male ai fan e soprattutto a se stessi.

Dopo tanti libri dedicati ai Genesis, ti sei fatto un identikit del tuo lettore medio? Uno strenuo Gabriel addicted o un simpatico collinsiano da stadio?

Ovviamente ci sono gli uni e gli altri, ma credo che una consistente frangia di lettori apprezzi il fatto che mi occupo con lo stesso rigore di tutta la carriera del gruppo, che è straordinaria in blocco e non a compartimenti stagni. Troppo spesso, specialmente in Italia, si tende a considerare esclusivamente il periodo progressive, che è stato senza dubbio quello artisticamente più luminoso. Ma come ha detto di recente Tony Banks, “la maggior parte delle canzoni dei Genesis che la gente conosce sono state registrate dopo la partenza di Peter”. Un’affermazione magari poco elegante nei confronti dell’ex collega, ma difficilmente contestabile.