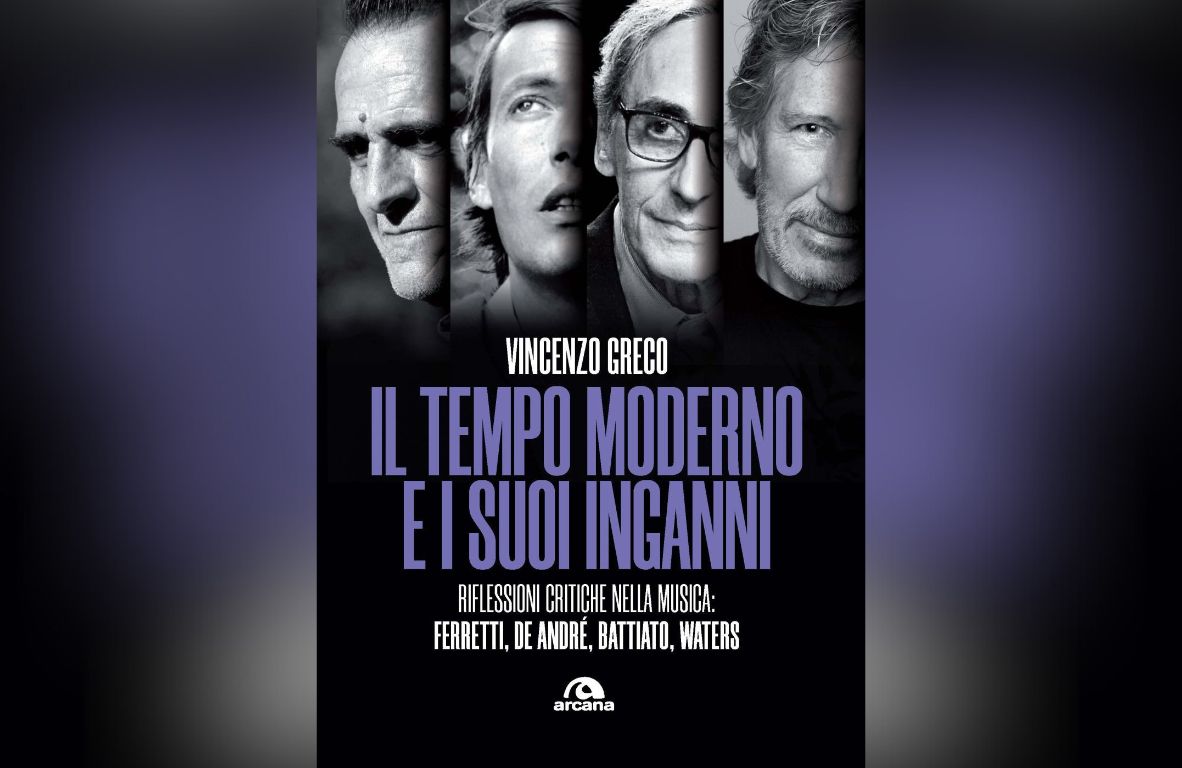

Ferretti, De André, Battiato, Waters nel nuovo libro di Vincenzo Greco

Un’indagine sugli inganni della modernità attraverso l’opera di quattro grandi artisti

Abbiamo incontrato un anno e mezzo fa Vincenzo Greco grazie alla sua Ricostruzione Sistematica della figura e dell’opera di Franco Battiato. L’autore stavolta è ripartito dal siciliano ma con un’ottica e degli esiti diversi: lo ha avvicinato a colleghi apparentemente lontani ma in realtà affini come Fabrizio De André, Giovanni Lindo Ferretti e Roger Waters, legati da una medesima visione. Quella critica agli inganni del tempo moderno. Il titolo del suo nuovo lavoro è Il tempo moderno e i suoi inganni. Riflessioni critiche nella musica: Ferretti, De André, Battiato, Waters, lo ha pubblicato Arcana, ne parliamo con lui.

La scorsa settimana, caro Vincenzo, sui social Angelo Branduardi ha riportato la seguente dichiarazione:

«Sono rimasto antimoderno, legato al mondo di prima. Quel mondo che abbiamo perduto. Ma che oggi, in qualche misura, cerchiamo di recuperare perché la modernità, il mito bugiardo dello sviluppo continuo, ha fallito»….

Potrebbe essere un ideale esergo alternativo per il tuo testo, non trovi?

Sicuramente. Pare quasi fatto apposta.

Il vero problema per chi espone queste idee è di essere bollato come “passatista” o nostalgico o cose del genere. A parte che non ci sarebbe nulla di male ad essere definiti così, il punto è che nessuno di quelli che hanno scoperto l’inganno della modernità rifiutano in sé l’idea della modernità. Ma bisogna evitare di confondere il miglioramento, il progresso con la modernità. Dovremmo forse, per evitare equivoci, e non passare per retrogradi, o peggio ancora reazionari, cambiare nome a ciò che chiamiamo modernità e moderno, trovando un vocabolo che si avvicini più a indicare quella corsa sfrenata verso la produzione e il consumo che in definitiva è diventata la modernità.

Oppure vedere nel moderno, in coerenza con l’etimologia della parola, l’espressione di ciò che va di moda, nel senso di ciò che viene imposto. Le mode sono quasi sempre imposte, mica sono democratiche: un prodotto va di moda perché c’è una operazione a suo modo culturale dietro, un marketing, una persuasione, spesso anche occulta. Apparentemente pare poi essere scelto dalla popolazione: non è così, in realtà. Succede infatti molto spesso che ciò che va di moda trova una sua ragion d’essere nel coccolare e andare incontro a chi ha paura di esporsi. Questo è evidente nel campo degli ascolti musicali, così che tanti artisti interessanti sono catalogati nella nicchia, buoni per quei pochi che hanno il coraggio di seguire la propria curiosità e percorrere strade diverse, meno battute.

Sia come artista che come ascoltatore, ma anche come cittadino, noto che andare incontro all’omologazione è la ricetta più facile per evitare di passare per diverso, e sappiamo come da sempre ci sia una gran paura di essere diversi, in tutti gli ambiti. Con buona pace della propria unicità.

Le quattro figure da te affrontate, diverse per storia, estrazione, provenienza, linguaggio artistico, sono accomunate dalla posizione – uso un termine demodé – contro il “sistema”. Se volessimo proseguire lungo questa linea, quali sono le caratteristiche del sistema che hanno criticato? È il “potere” sfidato dall’impiegato di De André nel 1973 o dobbiamo andare più in profondità?

Il potere c’entra sicuramente e, ti dirò, più di quanto pensassi fino a qualche anno fa quando avrei considerato certe prese di posizione contro il potere, nonostante mi abbiano sempre fatto simpatia, come barricadere o frutto di una certa immaturità giovanilistica. Magari seguendo Battiato che in Patriots cantava “Le barricate in piazza, le fai per conto della borghesia, che crea falsi miti di progresso”.

Ora invece vedo che sono necessarie anche queste, ovviamente senza violenza e possibilmente senza infiltrati. Forse perché fino a qualche anno fa ero comunque rassicurato da una democrazia che, con tutti i suoi limiti e le sue contraddizioni, c’era e in qualche modo funzionava. Ora invece vedo la democrazia schiacciata, derisa, umiliata proprio da quel potere che, a livello mondiale, sta operando in modo di fare a meno del voto, ma non creando dittature – troppo appariscenti i carri amarti in piazza e i colpi di Stato – ma dando l’illusione della democrazia, che invece è stata trasformata in una inconsapevole macchina del consenso.

Come chi segue la moda inconsapevolmente rinuncia ad esprimere la sua unicità, chi segue con troppo fervore certi presidenti rinuncia ad esercitare una sua autonomia e libertà di pensiero: vanno troppo appresso al pensiero dominante, e con una carica di odio che fa impressione e disgusto.

Ecco, in questo, raccolgo il tuo invito ad andare più in profondità. Non è, quindi, solo il potere che crea il sistema: sicuramente il potere manovra, orienta, sfrutta. Ma se riesce a fare questo vuol dire che dall’altra parte c’è uno che te lo permette.

Il sistema è un organismo più complesso composto anche da grandi gruppi economici che tengono per mano il potere, banche mondiali, multinazionali, imprese senza un vero obiettivo concreto se non quello di moltiplicare il denaro. È mortificante vedere come una parte della popolazione, che spero sembri maggioritaria solo per il rumore che fa, sia totalmente genuflessa al diktat consumistico e alle attuali parole d’ordine. Sarà un caso, ma mai come in questo momento ci stiamo avvicinando alla Terza guerra mondiale, o forse alla Quarta, considerato che la Terza c’è già, sia pure a pezzi; e anche stavolta è la destra, in tutte le sue coniugazioni, a portare il mondo in guerra, da quella trumpiana a quella israeliana a quella putiniana a quella ucraina, per nulla esente dal virus nazista (anche se riconosco che l’Ucraina è stata aggredita). E molti governi a sostenere questa escalation, anche solo con il silenzio e l’ambiguità.

Io non riesco proprio a capire cosa si possa trovare di buono in uno come Trump o Netanyahu. Eppure vedo molti italiani inneggiare a loro. Mi fanno pena, nel senso più latino del termine, pietas, perché in loro vedo persone assolutamente addormentate, schiave di quegli automatismi e meccanismi di cui ci parlava Gurdjieff che rendono l’uomo in uno stato di perenne sonno, come vivesse con un pilota automatico, privo di coscienza e di volontà. Totalmente immerse sotto la loro coperta fatta di abitudini consumiste da non rendersi conto che il mondo sta andando verso l’autodistruzione.

Le caratteristiche del sistema dominante sono sempre le stesse che hanno prodotto soprusi: un estremo egoismo, amore per il denaro e il potere, volontà di sopraffazione e arroganza, totale spregio della Verità, che viene deformata attraverso operazioni di convincimento non solo elettorale ma anche culturale. E poi, la necessità di avere cittadini sudditi, cosa che giustifica la grande paura che si ha verso la cultura.

Punterei molto l’attenzione sulla Verità: chi si mette su un percorso e una grammatica di Verità non potrebbe mai far parte di certi poteri e certi sistemi i quali, per poter dominare, nascono già con la menzogna incorporata. Con tutto quel che ne consegue per quanto riguarda il cammino personale.

Soffermiamoci su Battiato. Di recente è stato oggetto di polemiche su un rinnovato tentativo di appropriazione culturale da parte della destra. Premesso che può essere poco rilevante sapere se fosse di destra (personalità a lui vicine come Stefano Senardi e Saro Cosentino specificano che non lo era), secondo te questa appropriazione deriva proprio da comuni tematiche antimoderniste?

Di questo equivoco ne parlo un po’ nel libro.

Battiato non condivide nulla con la destra. È un equivoco provocato dalla stessa destra ed è anche piuttosto risalente, purtroppo sta tornando di attualità perché non c’è più lui che può smentire. E fanno bene i suoi amici a chiarire che Battiato, come persona, non era proprio di destra – basta leggere molte sue interviste – disprezzando con forza l’autoritarismo, che ha pure preso in giro in alcuni suoi pezzi sperimentali e in certe sue canzoni (Inneres Auge e Povera patria su tutte). Come artista, ce lo ha cantato in I’m that, non era “Né per la falce e il martello né tanto meno per la fiamma, perché sono un musicista”.

Ma non è questo il punto.

Il fatto è che la destra è da sempre alla ricerca di riferimenti culturali ma non trovandoli (si sono dedicati ad altro, la cultura non era una priorità da quelle parti) hanno spesso cercato di strumentalizzare il discorso fatto da qualche artista per avvicinarlo al loro mondo: è successo anche con Pier Paolo Pasolini e tutta la sua poetica rivolta alle tradizioni, all’antico, al popolare verace. Da qui, l’identificazione tra la tradizione di cui parlava Pasolini e la Tradizione ambita dalla destra: a parte la maiuscola, si tratta di concetti molto diversi. Ed è già faticoso individuare cosa debba intendersi per Tradizione, visto che io questa parola la leggo spesso sugli striscioni allo stadio esposti accanto a simboli nazisti.

Battiato pure parla di mondi lontanissimi, di mondi antichi, spesso immaginari come l’era del cinghiale bianco, dove l’autorità spirituale, in virtù della sua saggezza e del suo equilibrio, era molto più importante di quella politico-temporale. Parla persino di mondi attinenti la preesistenza in cui eravamo angeli prima di cadere sulla Terra. Cosa c’entra con Evola? Cosa c’entra con la Tradizione e le svastiche?

Quello che più mi è dispiaciuto è che ci siano state addirittura iniziative su Battiato finanziate dal Ministero della Cultura dove si sono presentati politici di destra a mettere il cappello coi soliti discorsini acchiappavoti. Direi la stessa cosa se gli eventi avessero riguardato anche l’altra parte, anche se avrei notato una minore distanza a dire il vero, visto che Battiato era molto attento ai diritti sociali e a quelli civili, da sempre portati avanti dal Partito Radicale e da quella parte di sinistra che ancora non si è identificata del tutto con la sinistra del capitalismo e delle banche.

Ora, mi si risponde, non c’è nulla di male a finanziare eventi su Battiato, servono a mantenerne il ricordo. Però io rammento che proprio Battiato in più occasioni rifiutò l’intervento di politici, anche solo per un saluto, prima o dopo un suo concerto; capitò a Baghdad e capitò anche alla festa di AN dove lui iniziò il concerto con molto ritardo proprio per assicurarsi che nessun politico intervenisse. Peraltro, ricordo che proprio dalla destra provenne il voto negativo decisivo per riconoscergli una laurea ad honorem presso l’Università di Catania, in quanto si era espresso negativamente contro il loro Scapagnini.

Insomma, viste queste premesse, tutto mi sarei aspettato tranne che vedere eventi finanziati dallo Stato dove intervengono politici di destra che, approfittando del loro ruolo ministeriale, ci mettono il cappello sopra. E mi fa molto dispiacere che vi siano organizzatori che si prestano a questo gioco pur di avere i fondi, evidentemente confondendo il centro di gravità permanente con la campagna elettorale permanente.

Tra i quattro, Giovanni Lindo Ferretti è quello che ha sollevato i maggiori polveroni per le sue prese di posizione e per il criticato allontanamento da una visione progressista radicale. Il “sistema” di cui sopra non gradisce il mutamento del proprio pensiero?

Guarda, cerco di rifarmi alle caratteristiche che un sistema deve possedere: completezza, coerenza, interdipendenza delle singole parti. La coerenza, quindi, è un elemento importante dei sistemi, da quelli giuridici a quelli sociali e così via. La domanda che farei sulle prese di posizione di Ferretti sarebbe incentrata proprio sulla coerenza. Io ho provato a contattarlo, ma senza successo, anche se non certo per fargli la solita domanda che già in tanti gli hanno fatto sul perché abbia cambiato posizione politica.

Chiederei a chi lo critica di riflettere sulla sua coerenza o meno. Con la sua abituale sintesi e veracità, Giorgio Canali ci ha detto che Ferretti è stato sempre reazionario e siamo noi che ci siamo fatti confondere. E penso abbia ragione. Davanti a quella che è diventata la sinistra delle banche, da cui si è sentito tradito (e chissà che non ci siano anche ragioni personali) lui ha trovato in una certa destra (prima la Lega, poi FdI) la difesa della cristianità, delle tradizioni e del territorio locale, argomento a cui tiene tantissimo. Sono i temi cardine degli antimodernisti, me compreso, anche se io proprio non riesco a vedere in questa destra (e neppure a sinistra, purtroppo) un soggetto politico in grado di veramente tutelarli. E i fatti, purtroppo, lo confermano.

A certi temi Ferretti ha sempre tenuto molto, prima si illudeva che li difendesse la sinistra, ora si illude che li possa portare avanti la destra. C’è, però, un nodo che rimane irrisolto: come può un antifascista come lui, tale si è dichiarato anche ultimamente, confondersi con forze politiche che si vede che proprio non ce la fanno a superare del tutto la primigenia fascista. A parole cercano di farlo, ma sempre con precisazioni e distinzioni che smorzano le parole stesse. Nei fatti proprio non lo fanno. E né sarebbe da pretendere, perché è giusto che ognuno pensi quel che vuole. Però un antifascista questa ambiguità qui non può non notarla.

E pure venendo al tema del mio libro, un antimodernista come Ferretti come può pensare che questa destra, totalmente dipendente da gente come Trump e Elon Musk (si, hanno litigato, ma la stoffa è quella) possano difendere quella natura umana che i loro interessi e le loro intelligenze artificiali stanno minacciando?

Con orgogliosa precisione, Ferretti si è definito “Montano Italico Cattolico Romano”. Al tempo stesso è un artista di origine punk, non nuovo a provocazioni. In quei quattro aggettivi distintivi, cosa pensi si possa trovare di autenticamente critico?

In quei quattro termini c’è tutta la sua biografia. Non so se in questo ci sia anche un atteggiamento punk. Anzi, lui tiene a precisare che nelle sue posizioni non c’è nulla di provocatorio. Anche se, nello stesso tempo, si definisce ancora un punkettone.

Ecco, visto certe contraddizioni, che fanno parte della persona come di tutti noi (chi crede di esserne esente è un illuso e, nel peggiore dei casi, un presuntuoso), torna sempre buono il suo verso “Non fare di me un idolo, lo brucerò”.

Credo che Ferretti non abbia voluto insegnare nulla né fare campagne elettorali, sia pur sottotraccia. Lui, per me come per tanti, è stato un formidabile volano per metterci davanti a noi stessi, per capire la reale profondità di certe nostre convinzioni, per metterci in discussione. Senza di lui io non avrei scritto questo libro, perché la riflessione più compiuta sul moderno è stata fatta proprio da lui, oltre che da Pasolini; e io considero Ferretti proprio il suo continuatore, naturalmente molto a suo modo e fatte le debite differenze. E infatti mi sono molto emozionato quando, nel concerto del tour Ultima chiamata, in Morire, oltre a Mishima e a Majakovskij, ha lodato anche Pasolini: l’ho vissuto come un segno di approvazione di certe mie teorie che sono diventate la struttura portante del libro. Era forse proprio quello che cercavo quando ho tentato di incontrarlo personalmente: destino ha voluto che invece mi arrivasse dal vivo durante l’ultimo concerto dei CCCP a cui avrei assistito e non a Cerreto nella sua casa di pietra.

È facile interpretare sbrigativamente il pensiero di Pasolini sulla fine delle società arcaiche e la voracità del consumismo, più impegnativo è invece avvicinarsi al pensiero dei vari Guenon, Spengler e Jünger. Credi che i quattro artisti abbiano avuto consapevolezza culturale del loro antimodernismo?

Ferretti si, lo ha quasi esplicitato: è quello che più, nei suoi versi, pronuncia le parole “tempo moderno”. Gli altri tre non saprei. Il loro obiettivo non era il tempo moderno come lo è stato per Ferretti. Hanno però scritto molto sulla deriva modernista tanto da poter essere catalogabili tra coloro che, ciascuno a suo modo, ci avevano avvertito di come le cose sarebbero potute andare a finire.

Mi pongo, a seguito della tua domanda, un ulteriore quesito. I filosofi che hai citato sono accomunati dal fatto di essere, alcuni consapevolmente altri meno, avvicinati a esperienze totalitarie. Mi chiedo come mai ci sia questo rischio che chi parla di tramonto occidentale (il titolo di uno dei testi di Splenger, ma anche di una canzone di Battiato) poi sfoci verso questo tipo di esperienza. Io spero di avere invece dimostrato che questo collegamento non è così automatico e scontato: tutti gli autori citati sono democratici e antifascisti. Io stesso ho esternato mie precise idee sociofilosofiche mai pensando né al superuomo né all’uomo nuovo né all’ordine nuovo né alla necessità di un uomo forte.

Battiato si è avvicinato a De André (basta pensare all’esperimento Fleurs) e credo che, nonostante le differenze sociali, letterarie e musicali, i due avessero in comune una visione tanto spirituale quanto laica dell’uomo. Il De André che tu approfondisci è sempre quello dei vinti, degli ultimi, dei reietti?

Battiato poche volte si è commosso in pubblico. Una volta, quando ha cantato davanti al Papa Giovanni Paolo II, nel verso finale di E ti vengo a cercare. E poi quando ha cantato, nel concerto genovese di commemorazione di De André, Amore che vieni amore che vai. Ha proprio smesso di cantare perché il nodo in gola aveva preso il sopravvento.

Io credo che per De André provasse un affetto infinito che lo faceva commuovere. E la stessa cosa accade a me. Anzi, ti dirò, molto più ora di prima. Non riesco a non commuovermi, per esempio, quando ascolto o quando io stesso canto Smisurata preghiera, soprattutto i versi finali, dove si invoca Dio ricordandogli i suoi doveri (immagine potentissima) verso le minoranze, i respinti e i solitari.

Il De André che io approfondisco è proprio quello dei reietti. Ma tengo a una precisazione: l’attenzione di De André verso gli ultimi non è di tipo caritatevole o comunque paternalistico-bonaria. Lui guarda a loro come la conseguenza delle tante ipocrisie del potere e della società – pensiamo per esempio al verso sul diverso giudizio che molti danno sulla prostituta, censurata di giorno e cercata di notte. In ciò, credo sia molto importante tenere vivo l’aspetto profondamente anarchico di De André, che i tanti ricordi su di lui, film compreso, stanno colpevolmente e volutamente dimenticando. I reietti, per tornare al discorso di qualche minuto prima, sono disfunzionali al potere in quanto sono l’ultimo baluardo di unicità davanti alla omologazione omologante di cui si nutre il potere stesso. E proprio per questo, essendo a loro modo pericolosi, sono confinati sempre di più. La storia lo insegna: dagli indiani d’America al popolo rom e ora a quello palestinese e a chiunque non si omologa al dominante.

Ecco, in questo vedo un importante punto di contatto con Battiato in quanto entrambi hanno cercato di indagare dentro lo spirito dell’uomo. Partendo da strade diverse e con diversi presupposti, ma probabilmente arrivando alla stessa conclusione, che solo dove c’è Verità c’è la più profonda umanità. Proprio in Smisurata preghiera, che considero il testamento spirituale di De André, si parla con forza di Verità, quella con la V maiuscola. Tema che Battiato, sia pur con discrezione, ha toccato molto fino a divenire centrale: la ricerca di un punto, persino fisico, che possa condurci alla strada verso la Verità.

Uno dei brani più profetici di De André è stato La domenica delle salme, che hai riletto in concomitanza dell’uscita del libro. Secondo te quali chiavi di lettura possedeva Fabrizio 35 anni fa per intravedere in maniera così lucida il futuro italiano?

La particolare capacità che De André possedeva era il raccontare cose e persone senza giudizio. Anche in La domenica delle salme non c’è giudizio, c’è un racconto di un funerale, quello di Utopia, suscitato dalla fine dei grandi ideali che il comunismo si portava dietro: non era certo la fine della dittatura sovietica a preoccupare De André ma il fatto che il comunismo, prima che venisse in alcune parti del mondo strumentalizzato e scaduto in dittatura, era portatore di grandi ideali di uguaglianza, rispetto verso il prossimo, dignità, comunità di valori. La fine storica del comunismo sarebbe stata occasione per mettere in soffitta, da parte del solito potere, anche queste idee, proprio perché pericolose per chi ambisce a comandare. Il potere non vuole uguaglianza, non vuole compartecipazione, non vuole confronto, non vuole dibattiti: li ha tollerati per un po’, ora li sta cancellando proponendo una democrazia così plastificata e posticcia da non avere più nulla di democratico. La capacità profetica di questa canzone è tipica dei grandi artisti, che sanno guardare nel futuro, anche inconsapevolmente.

Io, in veste di musicista e interprete, l’ho ripresa non solo perché mi è sempre piaciuta e mi ha sempre solleticato l’idea di riproporla in chiave electro-post-rock (non sono bravo a definire i generi, spesso li mescolo), ma perché la ritengo una canzone perfetta per descrivere i tempi che viviamo e addirittura per prevedere ancora più in là.

A questa capacità aggiungerei anche il fatto di guardare in profondità e non accontentarsi. De André era uno che su un verso poteva stare per mesi. Rielaborava molto, faceva più ipotesi, cercava di capire quale parola suonasse meglio, sia musicalmente che concettualmente. Sapeva di essere molto ascoltato e proprio per questo sentiva forte la responsabilità verso il pubblico, soprattutto quello giovane. E forse con La domenica delle salme ha provato a fare un salto in avanti tale da parlare anche alle generazioni successive, a metterle in guardia e fare capire che certe dinamiche ci sono sempre state e sempre ci saranno, soprattutto in caso di nostra disattenzione.

Se vai a vedere, le dinamiche del potere sono sempre le stesse. Ecco perché canzoni come Povera patria e come La domenica delle salme, ma anche La guerra di Piero, sono universali e atemporali. Vanno bene sempre, e aggiungerei un purtroppo.

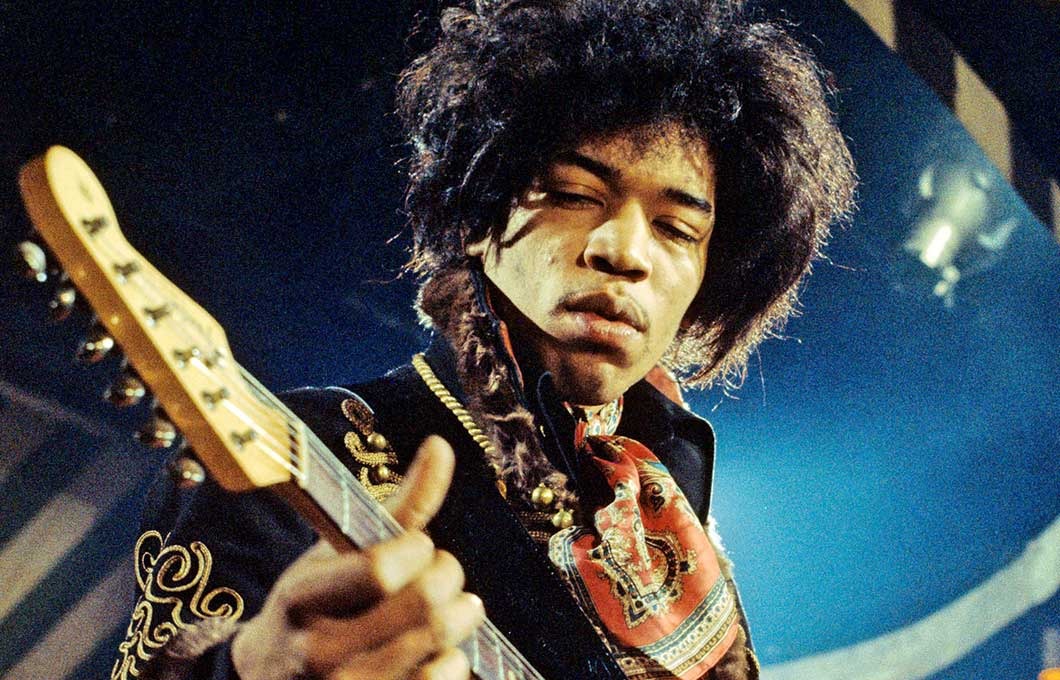

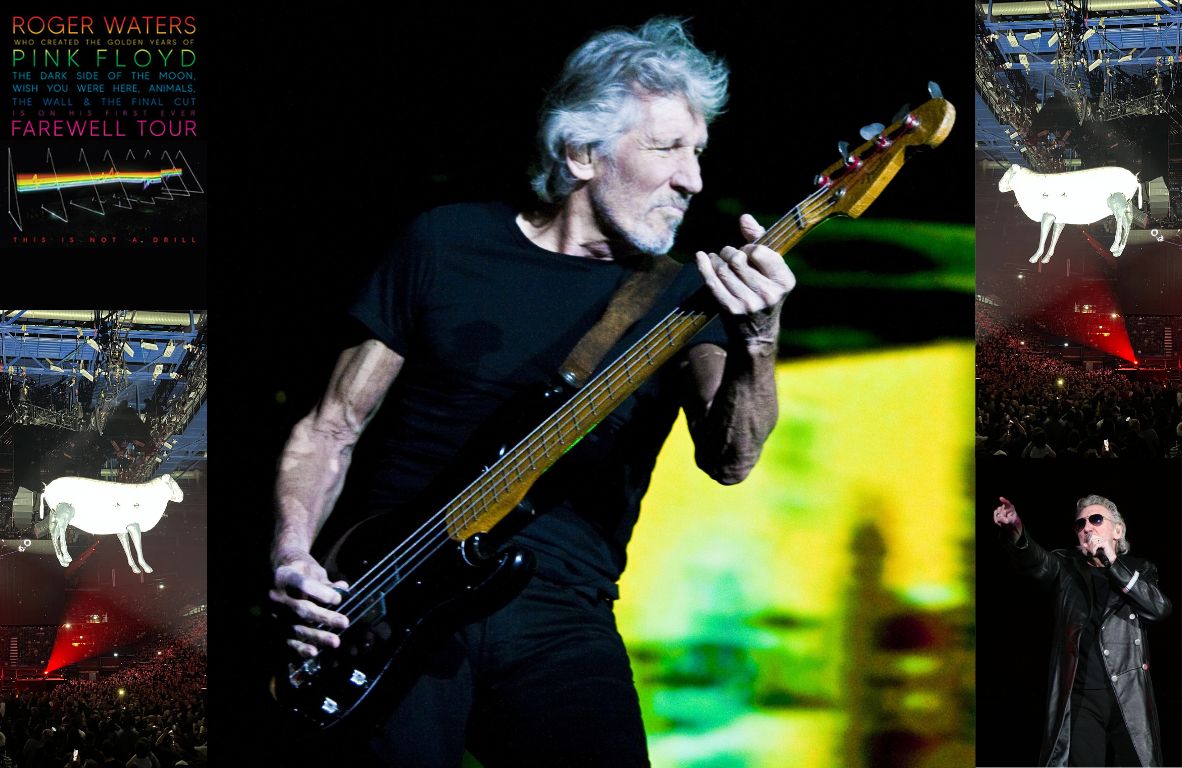

L’inserimento di Roger Waters, non solo inglese ma anche socialista indomito e ancora arrabbiato, potrebbe stupire i più, eppure ritengo sia stata una scelta saggia la tua. Il pensiero dell’ex Pink Floyd completa il testo perché è una sorta di contraltare materialista a quello dei tre colleghi, o sbaglio?

Non sbagli affatto. Un tema, del resto, per analizzarlo bene va visto dai più diversi angoli prospettici. Sarebbe stato inutile e anche noioso schierare autori molto simili tra loro. Io sono andato invece a cercare autori diversi, alcuni diversissimi tra loro, ma con qualcosa in comune anche di inaspettato.

Waters non fa alcun accenno alla spiritualità, rimanendo sul territorio materialista: per lui non c’è la speranza che le sofferenze patite nella vita terrena trovino una giustizia in un’altra vita. L’impegno di Waters è raccontare e celebrare la morte in guerra tanto da farne un monito di come la peggior sete di denaro e potere possa scatenare ingiustizie inaccettabili. In questo, a ben vedere, non è molto lontano dal De André di La guerra di Piero o di Sidùn (altro brano che ho riproposto nel mio disco All’improvviso. Canzoni lievi in forma psichedelica). Tra i due noto affinità nell’estrema libertà che si prendono nel racconto.

Si potrebbe dire che Waters è più corrosivo mentre De André è più poetico. Ed è vero, ma ci sono casi in cui sembrano quasi scambiarsi le parti, così in Waters emergono tratti poetici nel raccontare la tragedia della guerra e il miracolo del raffiorare del senso di umanità; e in De André, senza mai sfociare in giudizio lapidario dato da un pulpito che non ha mai cercato, c’è anche una certa corrosività.

Autentica eminenza grigia del rock classico e contemporaneo, Waters dai tempi dei Pink Floyd si è espresso attraverso il modulo dei concept, ossia dei “romanzi a 33 giri” utili a raccontare storie e a veicolare un pensiero critico. La società attuale quanto è disponibile a scoprire o riscoprire la sua lezione?

Direi per nulla, perché attualmente sembra predominare la logica dell’istantaneità, di cui Instagram è la più plastica rappresentazione.

Oggi, soprattutto tra i più giovani, ma anche tra i meno giovani che sono da sempre disabituati alla lettura, si fa fatica a leggere più di quattro righe (quanti saranno arrivati alla fine di questa intervista?). Si fa fatica ad ascoltare un intero brano. Si fa fatica ad accettare l’idea che ogni cosa vada elaborata: i social hanno creato l’illusione che si possa tutto decidere all’istante, con un like, senza alcun bisogno di elaborazione e conseguenti tempi da prendere per capire e decidere. Tutto pare essersi ridotto a foto e hashtag. Si parla per slogan, si fa di tutto una sintesi impropria, tutto deve essere condensato in una parola cui contrapporne un’altra, e tu sei chiamato a decidere tra due parole, invece che tra due pensieri.

A me l’idea del concept album piace moltissimo, tanto che pure io, da quando ho cominciato a pubblicare dischi, ho sempre usato la forma del concept. Ma temo che sia ormai un residuato storico. Giusto continuare a produrne, perché non bisogna adeguarsi al peggio. Ma quanti li ascoltano?

Poi, non escludo nulla, può essere che vi sia una parte maggiore di quanto io pensi che ancora è affezionata al racconto in musica, allo snodarsi dei brani, alla coerenza musicale di un album, alla narrazione che ha un inizio, uno sviluppo e una prospettiva finale. Ne sarei felice, soprattutto se i giovani riscoprissero questo modo di esprimersi. Vorrebbe dire avere superato questa specie di incubo fatto di cose che valgono poco e durano ancora meno.