È trascorso più di un anno dal ritorno a sorpresa di David Bowie. Era l’8 gennaio 2013 quando infatti il Duca Bianco tornava con il video di Where Are We Now? e con l’annuncio di un nuovo disco di inediti, The Next Day, che sarebbe uscito di lì a poco.

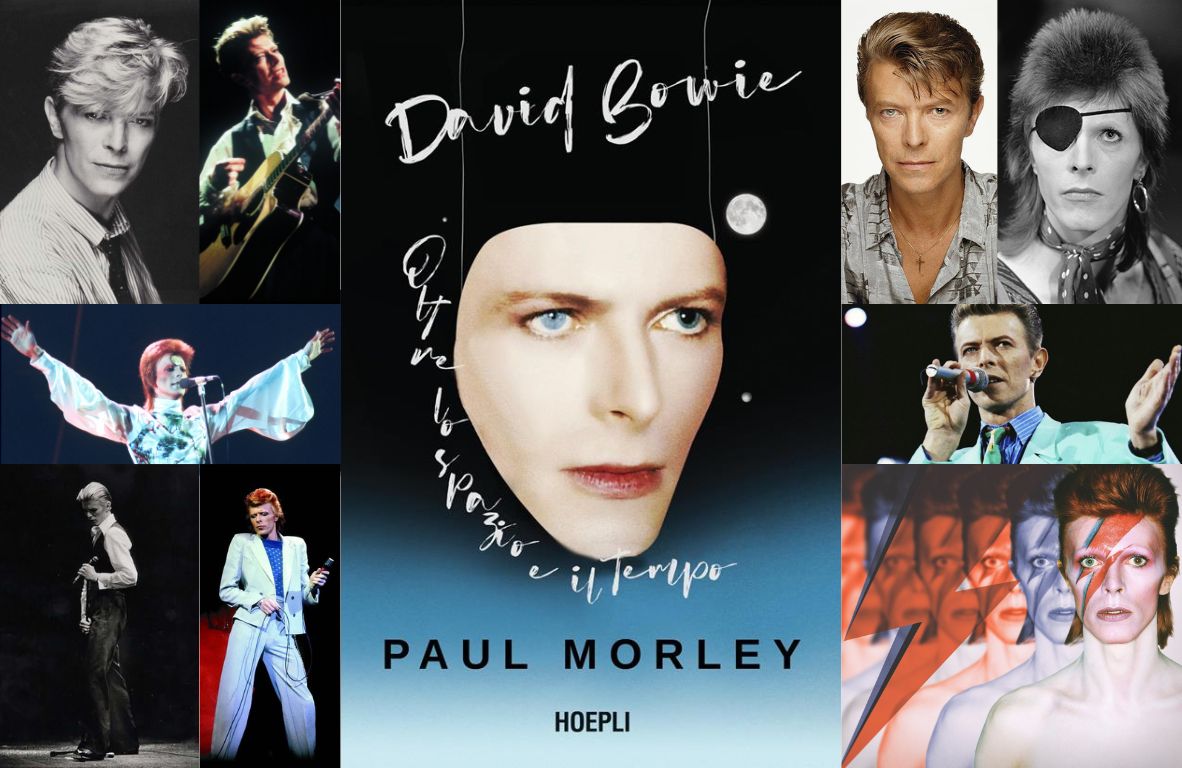

Un’ulteriore mossa totalmente inattesa da parte di un artista che ha attraversato varie epoche, fasi musicali, look e quant’altro. Un Fantastic Voyage come quello intrapreso dal giornalista Francesco Donadio, autore di David Bowie. Fantastic Voyage. Testi commentati (Arcana, 2013).

Il libro costituisce un modo per scoprire Bowie anche da un altro punto di vista. Una ricerca approfondita sulle liriche del Duca Bianco infatti permette di definire sfumature spesso tralasciate o consente di decodificare messaggi non sempre immediatamente comprensibili.

Per saperne di più abbiamo intervistato proprio l’autore del libro, Francesco Donadio.

Quanto tempo hai impiegato per ultimare questo tuo nuovo libro su David Bowie?

Per l’esattezza ci sono voluti circa due anni, dal momento della predisposizione del primo indice provvisorio a quello in cui ho messo la parola “fine” in coda all’ultima canzone, All The Young Dudes. Però “in the back of my mind” l’idea di scrivere un libro su Bowie mi frullava in testa da parecchio tempo, direi da almeno una decina d’anni, ossia da quando sono iniziate ad apparire alcune biografie scritte, finalmente, in maniera seria e analitica. Mi riferisco in particolare a quelle di David Buckley e di Paul Trynka (peraltro, non ancora pubblicate in Italia), ma anche ad altre opere di valore, come l’enciclopedia di Nicholas Pegg e Anyday Now di Kevin Cann. Grazie a questi autori mi si è spalancato un mondo e per la prima volta ho avuto l’impressione che non fosse poi impossibile “decodificare” gli album e le canzoni di quello che – da tempi non sospetti – considero uno degli artisti più importanti del Ventesimo Secolo.

La tua opera si apre con alcune dichiarazioni di artisti che amano il Duca Bianco. Solo Keith Richards “lo odia”: “È tutta posa – dice. – Non ha nulla a che vedere con la musica, e ne è cosciente anche lui”…

Mah, credo che quella di Keith Richards fosse solo una battuta provocatoria, un po’ come quella volta che disse di essersi “sniffato” le ceneri del padre… D’altronde, dire che Bowie non abbia “nulla a che vedere con la musica” è una palese stupidaggine. Tanto più che anche gli Stones quanto a “pose” non si sono mai fatti mancare niente neanche loro. Anche gli Stones hanno avuto una specie di periodo Glam negli anni Settanta. Ci sono un sacco di foto e video che girano di Mick Jagger (ma anche di Keith Richards) con gli occhi truccati e il rossetto sulle labbra. E comunque, fin dall’inizio Jagger ha sempre ammiccato a destra e a manca. Bowie ha solo estremizzato il tutto.

Anche nei pezzi più enigmatici e in tutte le sue trasformazioni Bowie parla sempre di sé. È inevitabile anche per un artista/personaggio come lui?

È vero, nella sua produzione migliore Bowie parla delle cose che più gli stanno a cuore, quindi anche di sé stesso, delle sue fragilità e dei suoi turbamenti. C’è però tutta un’evoluzione del Bowie songwriter. All’inizio (diciamo tra il ’66 e il ’68) i suoi primi testi erano in stile Tin Pan Alley, delle vere e proprie storielle con un finale a sorpresa. A un certo punto, però, prese a ispirarsi al Bob Dylan più poetico e ai cantautori cosiddetti “confessionali” con il risultato che le sue liriche divennero più personali, sebbene – a differenza ad es. di Joni Mitchell e Neil Young – le abbia sempre camuffate ad arte sovrapponendovi degli elementi fantascientifici e filosofici. Poi, in seguito, ha anche cercato di scrivere in modo diverso; alla fine degli anni Settanta (vedi Repetition su Lodger) e poi anche, durante gli anni dei Tin Machine, ha scritto dei testi “impegnati” ottenendo dei risultati poco convincenti. Bowie, a mio parere, rende al meglio quando vira sul personale. Anche perché il suo è un “personale” che si presta quasi sempre benissimo a una lettura di tipo “universale”, in cui ciascun ascoltatore può fornire la propria interpretazione.

Si riescono a scindere i periodi artistici del Duca Bianco anche in riferimento ai testi?

Direi proprio di sì. Esiste ad esempio un filone (per così dire) fantascientifico-apocalittico che possiamo accostare alla fase di Ziggy Stardust, Aladdin Sane e Diamond Dogs. Nel periodo “berlinese” invece prevalgono testi scarni, resi spesso apparentemente incoerenti dall’uso della tecnica del “cut-up” mutuata da William Burroughs e Brion Gysin. Space Oddity, invece, è palesemente ispirato dai cantautori folk dell’epoca: Bob Dylan, ovviamente, ma anche Simon & Garfunkel. Tuttavia, nell’arco di quasi cinquant’anni di carriera, emergono spesso gli stessi temi ricorrenti, le sue angosce sulla vita e sulla morte, sulla religione, sulla fama e sul sesso. In questo senso Bowie non è che sia cambiato molto in tutti questi anni.

A proposito di Space Oddity, lì c’è anche Letter To Hermione, unica confessione amorosa esplicita di David Bowie…

Come ti dicevo prima, era il periodo in cui Bowie subiva l’influsso dei cantautori americani cosiddetti “confessionali”. E ad ogni modo una cosa è certa: Bowie in quel periodo aveva il cuore spezzato dalla bella e sofisticata Hermione Farthingale e decise di mandarle una missiva in musica, sentita e accorata. E’ un “one-off” però. In seguito non sarebbe mai più stato così personale, ma al contrario avrebbe alzato delle invalicabili cortine fumogene su tutto ciò che lo riguardava personalmente.

All’inizio, prima del successo, il Duca Bianco attraversa una fase Mod, nonché una fase hippie, come confermato da alcuni suoi brani degli esordi…

Bowie è un figlio dei suoi tempi: qualsiasi ragazzino degli anni Sessanta appassionato di musica non poteva non diventare Mod con gruppi come The Who, The Small Faces, The Creation e tutta la scena della black music d’oltreoceano… E in più c’era la questione del look a cui i Mod tenevano molto, un fatto che uno come Bowie (come si sarebbe visto in seguito) non poteva far passare inosservato. Stupisce di più, in caso, il fatto che per un paio di anni (o poco meno) abbia aderito alla scena hippie. Però anche quello fu praticamente un passaggio obbligato per i giovani della sua generazione. Alla base di questa scelta poi credo che ci fosse una ragione economica: Bowie in quegli anni, non riuscendo a sfondare, non stava guadagnando una sterlina e dovette mollare il gruppo (beat/r&b) con cui suonava con tutti i suoi costi annessi. Diventando un menestrello folk/hippie e suonando come one-man-band nei locali avrebbe guadagnato meglio e di più. Però fu un cambiamento cruciale sul piano artistico, perché gli consentì di approfondire (sul piano musicale ma anche di quello delle liriche) Bob Dylan e i cantanti folk, e di dare vita a Space Oddity, che probabilmente non gli sarebbe mai venuta in mente se avesse continuato a suonare R&B al Marquee.

When I Live My Dream: l’incontro con il mimo Lindsay Kemp. Uno degli episodi determinanti per il Bowie degli anni ’70 o l’episodio determinante?

Credo che Bowie abbia avuto una buona dose di sfiga per tutti gli anni Sessanta (le provò tutte ma non riuscì mai a venir fuori), ma in seguito la sorte lo ha ampiamente ripagato, facendogli fare gli incontri (per così dire) “giusti”. Lindsay Kemp, che conobbe grazie al brano When I Live My Dream – di cui il mimo era un grande fan – è solo uno dei personaggi chiave di cui sopra. Da lui apprese il gusto per la trasgressione e la teatralità del gesto. Bisogna però mettere in conto tanti altri incontri fatidici, tra cui non si possono non citare quello con il primo manager di un certo peso Ken Pitt (che lo protesse e sovvenzionò a lungo e gli fornì una cultura extra-rockettara), con la vulcanica fidanzata e poi moglie Angie (che lo spinse a osare e ad avviarsi verso una direzione di ambiguità Glam), e con il chitarrista Mick Ronson, che arrangiò e compose insieme a lui tutte le pietre miliari dell’epopea di Ziggy. Per non citare poi Tony Visconti, alleato/amico/produttore fino ai nostri giorni, la fedele factotum Coco Schwab, Lou Reed, Iggy Pop, Brian Eno, Carlos Alomar e Reeves Gabrels… Sono tutti tasselli essenziali per la carriera e per la vita di Bowie. In alcuni casi li ha cercati lui, ma più spesso se li è trovati, quasi per caso, sulla sua strada.

Per i testi invece quale incontro lo ha influenzato maggiormente?

Forse Angie, ma unicamente perché diverse canzoni sono ispirate da lei nel bene (The Prettiest Star, Golden Years) e nel male (Scary Monsters, Strangers When We Meet). Invece, come influenza sullo stile di scrittura, direi ovviamente Bob Dylan, che per tantissimi artisti di quella generazione – non solo per Bowie – ha rappresentato un epocale momento di rottura.

In seguito Bowie ha senza dubbio assorbito lo stile letterario/trasgressivo di Lou Reed, dopodiché l’incontro più importante è stato quello con William Burroughs, da cui apprese la tecnica del “cut-up” che impiegò per la prima volta su Diamond Dogs e che poi tornò ad utilizzare più volte; certamente nella “trilogia berlinese” ma anche in seguito, ad esempio su 1.Outside del 1995.

1971. Esce Hunky Dory. Il primo brano è Changes: “cambiamenti” per Bowie anche per l’uso del pianoforte, vero?

Beh, sì, per la prima volta Bowie non compone solo alla chitarra acustica ma anche, in parte, al pianoforte, con risultati decisamente brillanti. È un cambiamento, in primo luogo, a livello di accordi: c’è maggiore varietà rispetto alle precedenti canzoni e ci sono anche degli accostamenti di note audaci e inusuali. Ma poi, in generale anche riguardo al testo, Changes è la canzone che certifica la transizione che stava vivendo in quel periodo. Nel giro di un paio d’anni ne aveva passate di tutti i colori: era morto suo padre, si era sposato, era diventato papà, aveva cambiato manager, era stato per la prima volta negli USA… E dentro di sé, probabilmente, sapeva che in futuro i cambiamenti sarebbero stati ancora più impetuosi, nel momento in cui sarebbe diventato una superstar. Come ho scritto nel libro, Changes è il momento in cui Bowie realizza che “i mutamenti e gli imprevisti sono parte integrante dell’esistenza (‘la corrente di calda precarietà’): non ha senso resistergli ma vanno piuttosto accettati di buon grado e accompagnati trasformandoci noi stessi”. La creazione di Changes è uno snodo fondamentale della carriera di Bowie.

Nello stesso album c’è anche Life On Mars?: chi è nella realtà “la ragazza dai capelli color topo”?

Mah, potrebbe anche essere lo stesso Bowie che ripensa alla sua grigia esistenza di residente di Bromley, il quartiere periferico londinese in cui abitava da ragazzo. Si tratta però di una canzone universale: chi non ha mai avuto l’impressione di vivere una vita scialba e ripetitiva, anelando a sensazioni forti e “significative”? In qualche modo la ragazzina dai capelli color topo desidera uscire dalla monotonia e dal grigiore dei suoi giorni. “Is there life on Mars?” non è altro che una invocazione d’aiuto. Poi, in realtà, la lirica di Life On Mars? è anche più complessa e affronta la questione dell’ipocrisia e della finzione insiti nei film di Hollywood e nella scena della musica pop. Il modo in cui Bowie affronta questi due temi (che gli stanno entrambi a cuore) comunque è magistrale.

La nascita del figlio (Kooks), Bob Dylan (Song For Bob Dylan) ed Andy Warhol (Andy Warhol): persone e passaggi fondamentali di Hunky Dory anche per arrivare a Ziggy Stardust?

Grandi cambiamenti, appunto. Fu importante, certo, la nascita del figlio Zowie – oggi l’acclamato regista Duncan Jones – ma il vero impatto della paternità Bowie lo avrebbe sentito solo alla fine degli anni Settanta, quando andò a Berlino per (diciamo così) “ritrovare sé stesso”, e capì che la sua guarigione non poteva prescindere dall’avere un rapporto sano con il figlio. Anche Dylan, che tanta importanza aveva avuto per lui qualche anno prima sul piano dell’ispirazione e della scrittura, nel 1971 era stato soppiantato in realtà da altre figure e da altri artisti: Jacques Brel ad esempio, ma anche Neil Young e Iggy Pop. E poi Andy Warhol, certamente: una grande influenza come icona ma soprattutto come punto di riferimento di tutta la nuova “trasgressiva” scena artistica newyorkese di cui faceva parte un altro grande mentore di quegli anni, Lou Reed, con i suoi Velvet Underground. È proprio ispirandosi ai Velvet che, a mio parere, Bowie e Mick Ronson arrivano a creare il primo vero tassello del suono Glam di Ziggy Stardust: Queen Bitch. È un pezzo che sta su Hunky Dory ma a livello di sound e di testo potrebbe benissimo far parte di Ziggy Stardust. Dopo Queen Bitch si può dire che Bowie e gli Spiders From Mars non si guardarono più indietro. Avevano trovato il suono giusto.

Cito dal tuo libro: “[Ziggy Stardust] è il brano-chiave dell’Lp: l’unico in cui figura con chiarezza un arco narrativo dove l’ascesa e la caduta di Ziggy Stardust vengono raccontate dall’inizio alla fine”. Ma quindi, una volta per tutte, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars è un concept o no?

La “rock opera” ha un inizio, una fine e una trama (anche se non sempre) abbastanza chiara e precisa tipo Tommy, mentre nel “concept album” la trama ha contorni più sfumati e ci sono solo una serie di canzoni che ruotano intorno a un filo conduttore. È il caso ad esempio del Sgt. Pepper’s dei Beatles. È un concept e su questo siamo tutti d’accordo, ma tu sapresti dire qual è la trama? No? Non ti preoccupare, perché non lo sanno neanche i Beatles. Sia Ziggy Stardust che Aladdin Sane (e, ancora più confusamente, Diamond Dogs) invece a mio avviso sono dei “concept”. Ci sono troppe falle narrative per poterne fare una “rock opera”, anche se Bowie, a un certo punto, circa 15 anni fa, ci ha provato, ma poi ha dovuto abbandonare l’impresa perché evidentemente non ci si raccapezzava neanche lui. Nel libro ho cercato di mettere insieme i pezzi e indicare quelle che potevano e potrebbero essere delle possibili linee narrative (e in questo la canzone Ziggy Stardust, certo, aiuta non poco). Ma in realtà le suggestioni sono troppe per poter stabilire un’interpretazione univoca. E comunque, al di là del “concept” fantascientifico/apocalittico, anche in questo caso le interpretazioni più interessanti sono quelle che contemplano un Bowie che parla metaforicamente di sé stesso, dei suoi dubbi, delle sue ansie e delle sue speranze.

Il Bowie di transizione tra Ziggy Stardust e la “trilogia berlinese” trovi che sia spesso sottovalutato?

Mah, forse un tempo. Oggi credo che sia evidente per tutti che Young Americans (all’epoca disprezzato come l’album “disco” di Bowie) fu originalissimo per il periodo in cui uscì. Inoltre ha avuto un impatto e un’influenza pazzeschi durante gli anni Ottanta, in special modo per tutta la scena New Funk inglese a cui facevano capo gli ABC, i secondi Spandau Ballet, ecc. Per quanto riguarda Diamond Dogs invece, un esegeta bowiano D.O.C. come David Buckley ha scritto: “Uno dei motivi per cui quest’album è rimasto nel cuore dei fan è che è forse il più bowiano di tutti gli album di Bowie fin qui realizzati”. E io concordo in pieno con lui. Contiene fra l’altro il tour de force Sweet Thing/Candidate/Sweet Thing Reprise che a mio parere vanno annoverati tra i suoi tre migliori brani di sempre. È un album imperfetto, certo, e non possiede il “tiro” pop di Ziggy Stardust, ma proprio per questo è un disco che io, come tanti altri bowiani, dopo tanti anni non mi sono ancora stancato di ascoltare.

Nella nuova veste soul funk di Young Americans il Duca Bianco è anche più attento ai testi, vero?

Più che “attento” in quell’album provò a scrivere in maniera diversa. E quindi mise momentaneamente da parte Dylan e i cut-up burroughsiani per rifarsi alla modalità delle liriche “black” con una maggiore enfasi sul suono delle parole (piuttosto che sul significato), focalizzandosi su argomenti quali amore e sesso (o, anche, tutti e due). L’unica eccezione è la title-track, Young Americans, che è il tipico testo bowiano, un po’ contorto e pieno di brillanti “one-liners”.

Station To Station lo descrivi così: “Station To Station è il fulcro di tutta l’opera di Bowie. È il ponte tra l’America del rock’n’roll e del soul e l’Europa della sperimentazione ambient/kraut e del cabaret. È quello che abitualmente i critici musicali definiscono ‘un disco di transizione’, ed è fondamentale: ‘dopo’, nulla sarebbe più stato come prima, per David Bowie”.

Anche Lester Bangs, che non amava assolutamente il Duca Bianco, a proposito dello stesso disco aveva scritto su Creem dell’aprile 1976: “[Station To Station] è un disco rock talmente bello e con una tale potenzialità di durare nel tempo, persino più di Young Americans, che mi sbilancio a dire: penso che Bowie abbia finalmente prodotto il suo (primo) capolavoro (da Lester Bangs, Guida ragionevole al frastuono più atroce, minimum fax 2012, p. 269)”. È così solo per la critica o anche per il pubblico? Non è uno dei dischi “maggiormente ricordati” di Bowie…

A volte il grande pubblico è un po’ pigro, e pensa a Bowie solo in relazione all’epoca Glam o alla trilogia “berlinese”. Ma la realtà è che tutti i dischi di Bowie degli anni Settanta (forse con l’eccezione dell’LP di cover Pin Ups e di Lodger del ’79) sono di livello altissimo, e ciascuno di loro – compreso The Man Who Sold The World che è uno dei meno esplorati – ha comunque rappresentato qualcosa a livello di intuizioni innovative. Lester Bangs a mio avviso aveva visto giusto, nel senso che per la prima volta con Station To Station Bowie iniziò a sintetizzare tutte le sue influenze in qualcosa di chiaramente unico e originale. C’è tanta roba su Station To Station: Brel, Nina Simone, i Kraftwerk, Iggy Pop, i Can, i Velvet Undeground, il funk degli anni Settanta… Il tutto poi è assemblato e uniformato sapientemente da Bowie in un altro disco che, in definitiva, è assai imperfetto, ma che rappresenta il necessario anello di congiunzione tra il Cabaret, il Glam e il Funk precedentemente esplorati e le nuove sonorità Kraute ed elettroniche provenienti dalla Germania. Station To Station è un LP fondamentale anche perché getta le basi per quello che poi sarebbe stato il capolavoro assoluto di tutta la carriera di Bowie, Low.

Berlino, 1977. A proposito della celebre Sound And Vision sempre nei tuoi Testi Commentati affermi che “Bowie dovette fare i conti con un preoccupante blocco creativo”. Non è in realtà il momento che poi forse effettivamente avrebbe caratterizzato l’ultimo album della trilogia berlinese, Lodger?

In quel periodo l’obiettivo primario di Bowie era di disintossicarsi dalla cocaina ma – come tutti i tossici – temeva che, così facendo, le sue capacità creative si sarebbero dissolte. È di questa sua “ansia da prestazione” che parla il testo della canzone. È poi vero che a Berlino qualche deficit di ispirazione lo ebbe sul serio, ma alla fine tutto si risolse brillantemente grazie a “un piccolo aiuto da parte dei suoi amici”. Amici che rispondevano ai nomi di Iggy Pop, Tony Visconti, Brian Eno e Robert Fripp: mica i primi che passavano per strada insomma. Cosicché Low e Heroes, i due LP usciti entrambi nel 1977, hanno un che di miracoloso: sono stati concepiti e realizzati in circostanze difficili da parte del loro autore, ma rappresentano un trionfo di creatività e di grande musica. Quei due dischi rappresentano il “DNA” di Bowie; oltre ad aver gettato le basi dei generi che poi sarebbero stati definiti New Wave e Post-Punk. Allo stesso tempo, però, replicare (o ancor più, superare) due capolavori come Low e Heroes era evidentemente impossibile. Bowie – e gli va dato atto – ci provò con il successivo Lodger (1979) ma il risultato mi è sempre apparso un po’ forzato. Si oscilla tra imitazioni del suono di Heroes come Boys Keep Swinging e sperimentazioni etniche ancora poco a fuoco come Yassassin. E per la prima volta, dopo una sequenza di album tutti di altissimo livello, Bowie appare davvero un po’ a corto di ispirazione.

1983. Let’s Dance. L’incontro con Nile Rodgers. Anche in quel periodo la “chitarrina” funky utilizzata di recente pure dai Daft Punk era molto apprezzata dal pubblico?

Oggi effettivamente è così e Nile Rodgers è (giustamente) celebrato come il grandissimo produttore che in effetti è. Una cosa che però non si sa tanto e che vale la pena ricordare, è che nel momento in cui Bowie incontrò e ingaggiò Rodgers nel 1982, il leader degli Chic era in un momento di “bassa” e alquanto incerto della propria carriera. Aveva appena prodotto l’LP solista di Debbie Harry dei Blondie, Koo Koo, che era stato un totale fallimento (credo che non sia neanche mai stato ristampato su CD). E quindi: se Rodgers ha degli indubbi meriti nel successo planetario di Let’s Dance e nella trasformazione di Bowie in una megastar planetaria, è altrettanto vero che Bowie “risuscitò” la carriera del produttore, che sembrava ormai entrato in una fase declinante. Oggi, poi, magari non ce ne rendiamo conto, ma quando Let’s Dance uscì, diede veramente l’idea di essere il sound del futuro… e in effetti lo era, dal momento che tanta musica del 2013 (Daft Punk compresi) ancora prende spunto da quelle sonorità. A me poi piace tantissimo anche il suono del secondo LP di Bowie prodotto da Rodgers, Black Tie White Noise (1993); anzi, se possibile, lo preferisco a quello di Let’s Dance, anche se purtroppo Black Tie… è penalizzato dal livello delle canzoni composte dal Nostro, che è molto al di sotto del suo standard abituale.

Glass Spider, Tin Machine e il celebrativo Sound + Vision tour. Altro periodo di transizione o una brutta parentesi?

Su Glass Spider per la verità io ho una visione – per così dire – “eterodossa” rispetto alla critica dominante. Il disco, “Never Let Me Down”, ok, è piuttosto scadente e forse è davvero il peggior album di Bowie (anche se per me se la batte con Earthling del ’97). Ma il tour non fu niente male e secondo me fu l’ultima volta in cui si vide Bowie in scena nel pieno dei suoi poteri, teatrale e distaccato come ai tempi di Ziggy e di Diamond Dogs, un essere che pareva davvero piombato sulla Terra da chissà quale pianeta. Pur con tutti i suoi eccessi e i suoi difetti, il Glass Spider era comunque uno spettacolo che si poneva in continuità con tutte le incarnazioni bowiane precedenti. Alla fine del Glass Spider Tour però si spezzò qualcosa. Il disco e il tour, probabilmente, furono talmente criticati che Bowie iniziò a farsi un sacco di domande e a mettersi totalmente in discussione. Così il Sound + Vision tour risultò molto (troppo) sobrio, una riproposizione dei suoi vecchi successi senza grandi sorprese. E nello stesso periodo diede vita ai Tin Machine trasformandosi in un rockettaro duro e puro, ossia nella completa antitesi di ciò che aveva rappresentato per due decenni. Anche in seguito – forse con l’eccezione del già citato Black Tie… che può essere visto in continuità con la produzione anni Ottanta – Bowie mi è sembrato aver perso un po’ il filo del discorso.

Negli anni ’90 arriva anche l’industrial, ma non solo…

Infatti. Arriva anche la techno e la drum’n’bass. E arrivano due album, 1.Outside (1995) e Earthling (1997), su cui né tra la critica né tra gli stessi bowiani esiste una concordanza d’opinione: c’è chi li considera un’aberrazione, il fallimentare tentativo di Bowie di restare à la page tra le nuove generazioni, e chi addirittura li ritiene i suoi ultimi due dischi davvero riusciti e importanti. Personalmente io faccio un distinguo: detesto Earthling (con l’eccezione di Seven Years In Tibet che è una grandissima canzone) in cui Bowie, ritengo, si spinse davvero troppo oltre con la programmazione di ritmi sintetici. Fra l’altro, in quel periodo e in quello stesso ambito, uscirono dischi infinitamente più ispirati e influenti; ti cito solo Goldie e Portishead ma la lista è lunghissima. Quando uscì, non apprezzai molto neanche 1.Outside ma oggi tutto sommato credo che vada rivalutato. Alcuni episodi sono senz’altro datati (ad esempio Hallo Spaceboy è un’ottima canzone sacrificata alla passione di Bowie e del suo collaboratore del tempo, Reeves Gabrels, per la techno/industrial di Nine Inch Nails e gruppi similari) e il concept alla base del disco è ostico e inutile, ma preso nel complesso è un’ottima raccolta di canzoni, forse solo troppo lungo. E un po’ troppo pretenzioso, anche.

E comunque in generale negli anni ’80-’90 Bowie diventa importante come attore e soprattutto nel secondo decennio in questione incontra David Lynch, sia quando recita nel film Fuoco cammina con me e poi quando la sua I’m Deranged, contenuta in 1.Outside, viene utilizzata dallo stesso regista per Lost Highway (in italiano Strade Perdute)…

Hai citato I’m Deranged che, appunto, è uno dei tanti validi pezzi contenuti su 1.Outside. Il Bowie attore meriterebbe una discussione a parte, dato il numero elevatissimo di pellicole a cui ha preso parte. In realtà, però, il suo miglior film resta il primo, L’uomo che cadde sulla terra, che nel 1976 fu decisivo nel creare il mito del divo ultraterreno, quasi proveniente da un’altra galassia: nei suoi successivi ruoli da protagonista Bowie non è più risultato altrettanto convincente; neanche, secondo me, in una pellicola peraltro adorata dalla critica come Furyo (1983) dove risulta alquanto legnoso. A livello di tecnica recitativa aveva palesemente dei limiti e deve essersene reso conto anche lui, tanto che da quel punto in poi, pur lavorando in tantissimi film, ha sempre scelto parti di secondo piano, a volte solo per pochi fotogrammi. Personalmente – a parte L’uomo che cadde sulla terra dove, in fondo, interpretava sé stesso – ritengo che la sua performance migliore in assoluto sia stata quella nei panni di Ponzio Pilato ne L’ultima tentazione di Cristo di Scorsese. Resta in scena per appena cinque minuti o poco più, ma ci sta alla grande e per una volta non si ha l’impressione di vedere “David Bowie che recita nei panni di Ponzio Pilato”, ma un attore vero. Lì è davvero bravo e intenso.

“Ho reinventato la mia immagine tante di quelle volte da essere riuscito a tener nascosto che un tempo ero una donna coreana sovrappeso” dice il Duca Bianco e addirittura era riuscito a “nascondersi del tutto” per alcuni anni fino alla sorpresa dell’anno scorso…

Ma questa tendenza a isolarsi dal mondo Bowie l’ha sempre avuta. Può sembrare un paradosso, se si pensa all’esibizionismo esasperato dei suoi spettacoli dal vivo e dei suoi video, ma è così. Già Space Oddity nel ’69 parlava di un’astronauta che rimane a galleggiare in solitudine nello spazio ma, in fondo, era riferita al suo desiderio di “staccare la spina” dal mondo circostante. E non dimentichiamo che a Berlino Bowie passò due-tre anni in una condizione di totale anonimato, a dipingere e a girare la città in bicicletta e in metro, come una persona normale, non certo come una rockstar. Questa tendenza, già presente in lui, è tornata a manifestarsi in maniera più intensa a partire dal nuovo millennio. Ha realizzato un paio di dischi, Heathen nel 2002 e Reality nel 2003, e li ha anche portati in tour con la prestanza fisica di un ragazzino, ma alla fine del Reality Tour ha avuto un serio problema cardiaco e ha rischiato di rimetterci le penne. Da allora Bowie ha tenuto un bassissimo profilo, arrivando negli ultimi anni a non uscire quasi più di casa. Per tre-quattro anni nessuno l’ha più visto in giro e sono iniziate a circolare le voci più incontrollate sul suo stato di salute, tanto che eravamo un po’ tutti convinti di averlo perso per sempre. E invece lui ci ha gabbato ancora una volta. Il ritorno a sorpresa nel 2013 con Where Are We Now? e poi l’album The Next Day che è stato un colpo di genio.

Siamo in conclusione, ma prima un’ultima domanda: il produttore Tony Visconti ha parlato di pezzi nuovi, così come ha fatto Gary Oldman – attore suo amico nonché protagonista insieme a Marion Cotillard del video di The Next Day – il quale si è fatto “l’idea che comunque lo rivedremo di nuovo a breve”. Cosa c’è di vero secondo te?

Dal vivo dubito che lo rivedremo (è passato troppo tempo…). Ma dischi, o comunque canzoni, sono sicuro che ne pubblicherà ancora. The Next Day ha dimostrato che qualcosina da dire ancora ce l’ha, e penso che nel giro (al massimo) di un paio d’anni, darà alla luce un nuovo album. Spero poi che si decida ad aprire definitivamente i suoi archivi: prima o poi dovrà assolutamente pubblicare Toy, l’album quasi integralmente di cover inciso nel 2000 e tenuto nel cassetto, e le outtakes di 1.Outside che – mi ha detto Reeves Gabrels – sono infinitamente superiori al disco messo in commercio all’epoca. Ma volendo, in alternativa, anche una bella raccolta di B-sides e rarità degli ultimi 25 anni non sarebbe male!…

Un’ulteriore mossa totalmente inattesa da parte di un artista che ha attraversato varie epoche, fasi musicali, look e quant’altro. Un Fantastic Voyage come quello intrapreso dal giornalista Francesco Donadio, autore di David Bowie. Fantastic Voyage. Testi commentati (Arcana, 2013).

Il libro costituisce un modo per scoprire Bowie anche da un altro punto di vista. Una ricerca approfondita sulle liriche del Duca Bianco infatti permette di definire sfumature spesso tralasciate o consente di decodificare messaggi non sempre immediatamente comprensibili.

Per saperne di più abbiamo intervistato proprio l’autore del libro, Francesco Donadio.

Quanto tempo hai impiegato per ultimare questo tuo nuovo libro su David Bowie?

Per l’esattezza ci sono voluti circa due anni, dal momento della predisposizione del primo indice provvisorio a quello in cui ho messo la parola “fine” in coda all’ultima canzone, All The Young Dudes. Però “in the back of my mind” l’idea di scrivere un libro su Bowie mi frullava in testa da parecchio tempo, direi da almeno una decina d’anni, ossia da quando sono iniziate ad apparire alcune biografie scritte, finalmente, in maniera seria e analitica. Mi riferisco in particolare a quelle di David Buckley e di Paul Trynka (peraltro, non ancora pubblicate in Italia), ma anche ad altre opere di valore, come l’enciclopedia di Nicholas Pegg e Anyday Now di Kevin Cann. Grazie a questi autori mi si è spalancato un mondo e per la prima volta ho avuto l’impressione che non fosse poi impossibile “decodificare” gli album e le canzoni di quello che – da tempi non sospetti – considero uno degli artisti più importanti del Ventesimo Secolo.

La tua opera si apre con alcune dichiarazioni di artisti che amano il Duca Bianco. Solo Keith Richards “lo odia”: “È tutta posa – dice. – Non ha nulla a che vedere con la musica, e ne è cosciente anche lui”…

Mah, credo che quella di Keith Richards fosse solo una battuta provocatoria, un po’ come quella volta che disse di essersi “sniffato” le ceneri del padre… D’altronde, dire che Bowie non abbia “nulla a che vedere con la musica” è una palese stupidaggine. Tanto più che anche gli Stones quanto a “pose” non si sono mai fatti mancare niente neanche loro. Anche gli Stones hanno avuto una specie di periodo Glam negli anni Settanta. Ci sono un sacco di foto e video che girano di Mick Jagger (ma anche di Keith Richards) con gli occhi truccati e il rossetto sulle labbra. E comunque, fin dall’inizio Jagger ha sempre ammiccato a destra e a manca. Bowie ha solo estremizzato il tutto.

Anche nei pezzi più enigmatici e in tutte le sue trasformazioni Bowie parla sempre di sé. È inevitabile anche per un artista/personaggio come lui?

È vero, nella sua produzione migliore Bowie parla delle cose che più gli stanno a cuore, quindi anche di sé stesso, delle sue fragilità e dei suoi turbamenti. C’è però tutta un’evoluzione del Bowie songwriter. All’inizio (diciamo tra il ’66 e il ’68) i suoi primi testi erano in stile Tin Pan Alley, delle vere e proprie storielle con un finale a sorpresa. A un certo punto, però, prese a ispirarsi al Bob Dylan più poetico e ai cantautori cosiddetti “confessionali” con il risultato che le sue liriche divennero più personali, sebbene – a differenza ad es. di Joni Mitchell e Neil Young – le abbia sempre camuffate ad arte sovrapponendovi degli elementi fantascientifici e filosofici. Poi, in seguito, ha anche cercato di scrivere in modo diverso; alla fine degli anni Settanta (vedi Repetition su Lodger) e poi anche, durante gli anni dei Tin Machine, ha scritto dei testi “impegnati” ottenendo dei risultati poco convincenti. Bowie, a mio parere, rende al meglio quando vira sul personale. Anche perché il suo è un “personale” che si presta quasi sempre benissimo a una lettura di tipo “universale”, in cui ciascun ascoltatore può fornire la propria interpretazione.

Si riescono a scindere i periodi artistici del Duca Bianco anche in riferimento ai testi?

Direi proprio di sì. Esiste ad esempio un filone (per così dire) fantascientifico-apocalittico che possiamo accostare alla fase di Ziggy Stardust, Aladdin Sane e Diamond Dogs. Nel periodo “berlinese” invece prevalgono testi scarni, resi spesso apparentemente incoerenti dall’uso della tecnica del “cut-up” mutuata da William Burroughs e Brion Gysin. Space Oddity, invece, è palesemente ispirato dai cantautori folk dell’epoca: Bob Dylan, ovviamente, ma anche Simon & Garfunkel. Tuttavia, nell’arco di quasi cinquant’anni di carriera, emergono spesso gli stessi temi ricorrenti, le sue angosce sulla vita e sulla morte, sulla religione, sulla fama e sul sesso. In questo senso Bowie non è che sia cambiato molto in tutti questi anni.

A proposito di Space Oddity, lì c’è anche Letter To Hermione, unica confessione amorosa esplicita di David Bowie…

Come ti dicevo prima, era il periodo in cui Bowie subiva l’influsso dei cantautori americani cosiddetti “confessionali”. E ad ogni modo una cosa è certa: Bowie in quel periodo aveva il cuore spezzato dalla bella e sofisticata Hermione Farthingale e decise di mandarle una missiva in musica, sentita e accorata. E’ un “one-off” però. In seguito non sarebbe mai più stato così personale, ma al contrario avrebbe alzato delle invalicabili cortine fumogene su tutto ciò che lo riguardava personalmente.

All’inizio, prima del successo, il Duca Bianco attraversa una fase Mod, nonché una fase hippie, come confermato da alcuni suoi brani degli esordi…

Bowie è un figlio dei suoi tempi: qualsiasi ragazzino degli anni Sessanta appassionato di musica non poteva non diventare Mod con gruppi come The Who, The Small Faces, The Creation e tutta la scena della black music d’oltreoceano… E in più c’era la questione del look a cui i Mod tenevano molto, un fatto che uno come Bowie (come si sarebbe visto in seguito) non poteva far passare inosservato. Stupisce di più, in caso, il fatto che per un paio di anni (o poco meno) abbia aderito alla scena hippie. Però anche quello fu praticamente un passaggio obbligato per i giovani della sua generazione. Alla base di questa scelta poi credo che ci fosse una ragione economica: Bowie in quegli anni, non riuscendo a sfondare, non stava guadagnando una sterlina e dovette mollare il gruppo (beat/r&b) con cui suonava con tutti i suoi costi annessi. Diventando un menestrello folk/hippie e suonando come one-man-band nei locali avrebbe guadagnato meglio e di più. Però fu un cambiamento cruciale sul piano artistico, perché gli consentì di approfondire (sul piano musicale ma anche di quello delle liriche) Bob Dylan e i cantanti folk, e di dare vita a Space Oddity, che probabilmente non gli sarebbe mai venuta in mente se avesse continuato a suonare R&B al Marquee.

When I Live My Dream: l’incontro con il mimo Lindsay Kemp. Uno degli episodi determinanti per il Bowie degli anni ’70 o l’episodio determinante?

Credo che Bowie abbia avuto una buona dose di sfiga per tutti gli anni Sessanta (le provò tutte ma non riuscì mai a venir fuori), ma in seguito la sorte lo ha ampiamente ripagato, facendogli fare gli incontri (per così dire) “giusti”. Lindsay Kemp, che conobbe grazie al brano When I Live My Dream – di cui il mimo era un grande fan – è solo uno dei personaggi chiave di cui sopra. Da lui apprese il gusto per la trasgressione e la teatralità del gesto. Bisogna però mettere in conto tanti altri incontri fatidici, tra cui non si possono non citare quello con il primo manager di un certo peso Ken Pitt (che lo protesse e sovvenzionò a lungo e gli fornì una cultura extra-rockettara), con la vulcanica fidanzata e poi moglie Angie (che lo spinse a osare e ad avviarsi verso una direzione di ambiguità Glam), e con il chitarrista Mick Ronson, che arrangiò e compose insieme a lui tutte le pietre miliari dell’epopea di Ziggy. Per non citare poi Tony Visconti, alleato/amico/produttore fino ai nostri giorni, la fedele factotum Coco Schwab, Lou Reed, Iggy Pop, Brian Eno, Carlos Alomar e Reeves Gabrels… Sono tutti tasselli essenziali per la carriera e per la vita di Bowie. In alcuni casi li ha cercati lui, ma più spesso se li è trovati, quasi per caso, sulla sua strada.

Per i testi invece quale incontro lo ha influenzato maggiormente?

Forse Angie, ma unicamente perché diverse canzoni sono ispirate da lei nel bene (The Prettiest Star, Golden Years) e nel male (Scary Monsters, Strangers When We Meet). Invece, come influenza sullo stile di scrittura, direi ovviamente Bob Dylan, che per tantissimi artisti di quella generazione – non solo per Bowie – ha rappresentato un epocale momento di rottura.

In seguito Bowie ha senza dubbio assorbito lo stile letterario/trasgressivo di Lou Reed, dopodiché l’incontro più importante è stato quello con William Burroughs, da cui apprese la tecnica del “cut-up” che impiegò per la prima volta su Diamond Dogs e che poi tornò ad utilizzare più volte; certamente nella “trilogia berlinese” ma anche in seguito, ad esempio su 1.Outside del 1995.

1971. Esce Hunky Dory. Il primo brano è Changes: “cambiamenti” per Bowie anche per l’uso del pianoforte, vero?

Beh, sì, per la prima volta Bowie non compone solo alla chitarra acustica ma anche, in parte, al pianoforte, con risultati decisamente brillanti. È un cambiamento, in primo luogo, a livello di accordi: c’è maggiore varietà rispetto alle precedenti canzoni e ci sono anche degli accostamenti di note audaci e inusuali. Ma poi, in generale anche riguardo al testo, Changes è la canzone che certifica la transizione che stava vivendo in quel periodo. Nel giro di un paio d’anni ne aveva passate di tutti i colori: era morto suo padre, si era sposato, era diventato papà, aveva cambiato manager, era stato per la prima volta negli USA… E dentro di sé, probabilmente, sapeva che in futuro i cambiamenti sarebbero stati ancora più impetuosi, nel momento in cui sarebbe diventato una superstar. Come ho scritto nel libro, Changes è il momento in cui Bowie realizza che “i mutamenti e gli imprevisti sono parte integrante dell’esistenza (‘la corrente di calda precarietà’): non ha senso resistergli ma vanno piuttosto accettati di buon grado e accompagnati trasformandoci noi stessi”. La creazione di Changes è uno snodo fondamentale della carriera di Bowie.

Nello stesso album c’è anche Life On Mars?: chi è nella realtà “la ragazza dai capelli color topo”?

Mah, potrebbe anche essere lo stesso Bowie che ripensa alla sua grigia esistenza di residente di Bromley, il quartiere periferico londinese in cui abitava da ragazzo. Si tratta però di una canzone universale: chi non ha mai avuto l’impressione di vivere una vita scialba e ripetitiva, anelando a sensazioni forti e “significative”? In qualche modo la ragazzina dai capelli color topo desidera uscire dalla monotonia e dal grigiore dei suoi giorni. “Is there life on Mars?” non è altro che una invocazione d’aiuto. Poi, in realtà, la lirica di Life On Mars? è anche più complessa e affronta la questione dell’ipocrisia e della finzione insiti nei film di Hollywood e nella scena della musica pop. Il modo in cui Bowie affronta questi due temi (che gli stanno entrambi a cuore) comunque è magistrale.

La nascita del figlio (Kooks), Bob Dylan (Song For Bob Dylan) ed Andy Warhol (Andy Warhol): persone e passaggi fondamentali di Hunky Dory anche per arrivare a Ziggy Stardust?

Grandi cambiamenti, appunto. Fu importante, certo, la nascita del figlio Zowie – oggi l’acclamato regista Duncan Jones – ma il vero impatto della paternità Bowie lo avrebbe sentito solo alla fine degli anni Settanta, quando andò a Berlino per (diciamo così) “ritrovare sé stesso”, e capì che la sua guarigione non poteva prescindere dall’avere un rapporto sano con il figlio. Anche Dylan, che tanta importanza aveva avuto per lui qualche anno prima sul piano dell’ispirazione e della scrittura, nel 1971 era stato soppiantato in realtà da altre figure e da altri artisti: Jacques Brel ad esempio, ma anche Neil Young e Iggy Pop. E poi Andy Warhol, certamente: una grande influenza come icona ma soprattutto come punto di riferimento di tutta la nuova “trasgressiva” scena artistica newyorkese di cui faceva parte un altro grande mentore di quegli anni, Lou Reed, con i suoi Velvet Underground. È proprio ispirandosi ai Velvet che, a mio parere, Bowie e Mick Ronson arrivano a creare il primo vero tassello del suono Glam di Ziggy Stardust: Queen Bitch. È un pezzo che sta su Hunky Dory ma a livello di sound e di testo potrebbe benissimo far parte di Ziggy Stardust. Dopo Queen Bitch si può dire che Bowie e gli Spiders From Mars non si guardarono più indietro. Avevano trovato il suono giusto.

Cito dal tuo libro: “[Ziggy Stardust] è il brano-chiave dell’Lp: l’unico in cui figura con chiarezza un arco narrativo dove l’ascesa e la caduta di Ziggy Stardust vengono raccontate dall’inizio alla fine”. Ma quindi, una volta per tutte, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars è un concept o no?

La “rock opera” ha un inizio, una fine e una trama (anche se non sempre) abbastanza chiara e precisa tipo Tommy, mentre nel “concept album” la trama ha contorni più sfumati e ci sono solo una serie di canzoni che ruotano intorno a un filo conduttore. È il caso ad esempio del Sgt. Pepper’s dei Beatles. È un concept e su questo siamo tutti d’accordo, ma tu sapresti dire qual è la trama? No? Non ti preoccupare, perché non lo sanno neanche i Beatles. Sia Ziggy Stardust che Aladdin Sane (e, ancora più confusamente, Diamond Dogs) invece a mio avviso sono dei “concept”. Ci sono troppe falle narrative per poterne fare una “rock opera”, anche se Bowie, a un certo punto, circa 15 anni fa, ci ha provato, ma poi ha dovuto abbandonare l’impresa perché evidentemente non ci si raccapezzava neanche lui. Nel libro ho cercato di mettere insieme i pezzi e indicare quelle che potevano e potrebbero essere delle possibili linee narrative (e in questo la canzone Ziggy Stardust, certo, aiuta non poco). Ma in realtà le suggestioni sono troppe per poter stabilire un’interpretazione univoca. E comunque, al di là del “concept” fantascientifico/apocalittico, anche in questo caso le interpretazioni più interessanti sono quelle che contemplano un Bowie che parla metaforicamente di sé stesso, dei suoi dubbi, delle sue ansie e delle sue speranze.

Il Bowie di transizione tra Ziggy Stardust e la “trilogia berlinese” trovi che sia spesso sottovalutato?

Mah, forse un tempo. Oggi credo che sia evidente per tutti che Young Americans (all’epoca disprezzato come l’album “disco” di Bowie) fu originalissimo per il periodo in cui uscì. Inoltre ha avuto un impatto e un’influenza pazzeschi durante gli anni Ottanta, in special modo per tutta la scena New Funk inglese a cui facevano capo gli ABC, i secondi Spandau Ballet, ecc. Per quanto riguarda Diamond Dogs invece, un esegeta bowiano D.O.C. come David Buckley ha scritto: “Uno dei motivi per cui quest’album è rimasto nel cuore dei fan è che è forse il più bowiano di tutti gli album di Bowie fin qui realizzati”. E io concordo in pieno con lui. Contiene fra l’altro il tour de force Sweet Thing/Candidate/Sweet Thing Reprise che a mio parere vanno annoverati tra i suoi tre migliori brani di sempre. È un album imperfetto, certo, e non possiede il “tiro” pop di Ziggy Stardust, ma proprio per questo è un disco che io, come tanti altri bowiani, dopo tanti anni non mi sono ancora stancato di ascoltare.

Nella nuova veste soul funk di Young Americans il Duca Bianco è anche più attento ai testi, vero?

Più che “attento” in quell’album provò a scrivere in maniera diversa. E quindi mise momentaneamente da parte Dylan e i cut-up burroughsiani per rifarsi alla modalità delle liriche “black” con una maggiore enfasi sul suono delle parole (piuttosto che sul significato), focalizzandosi su argomenti quali amore e sesso (o, anche, tutti e due). L’unica eccezione è la title-track, Young Americans, che è il tipico testo bowiano, un po’ contorto e pieno di brillanti “one-liners”.

Station To Station lo descrivi così: “Station To Station è il fulcro di tutta l’opera di Bowie. È il ponte tra l’America del rock’n’roll e del soul e l’Europa della sperimentazione ambient/kraut e del cabaret. È quello che abitualmente i critici musicali definiscono ‘un disco di transizione’, ed è fondamentale: ‘dopo’, nulla sarebbe più stato come prima, per David Bowie”.

Anche Lester Bangs, che non amava assolutamente il Duca Bianco, a proposito dello stesso disco aveva scritto su Creem dell’aprile 1976: “[Station To Station] è un disco rock talmente bello e con una tale potenzialità di durare nel tempo, persino più di Young Americans, che mi sbilancio a dire: penso che Bowie abbia finalmente prodotto il suo (primo) capolavoro (da Lester Bangs, Guida ragionevole al frastuono più atroce, minimum fax 2012, p. 269)”. È così solo per la critica o anche per il pubblico? Non è uno dei dischi “maggiormente ricordati” di Bowie…

A volte il grande pubblico è un po’ pigro, e pensa a Bowie solo in relazione all’epoca Glam o alla trilogia “berlinese”. Ma la realtà è che tutti i dischi di Bowie degli anni Settanta (forse con l’eccezione dell’LP di cover Pin Ups e di Lodger del ’79) sono di livello altissimo, e ciascuno di loro – compreso The Man Who Sold The World che è uno dei meno esplorati – ha comunque rappresentato qualcosa a livello di intuizioni innovative. Lester Bangs a mio avviso aveva visto giusto, nel senso che per la prima volta con Station To Station Bowie iniziò a sintetizzare tutte le sue influenze in qualcosa di chiaramente unico e originale. C’è tanta roba su Station To Station: Brel, Nina Simone, i Kraftwerk, Iggy Pop, i Can, i Velvet Undeground, il funk degli anni Settanta… Il tutto poi è assemblato e uniformato sapientemente da Bowie in un altro disco che, in definitiva, è assai imperfetto, ma che rappresenta il necessario anello di congiunzione tra il Cabaret, il Glam e il Funk precedentemente esplorati e le nuove sonorità Kraute ed elettroniche provenienti dalla Germania. Station To Station è un LP fondamentale anche perché getta le basi per quello che poi sarebbe stato il capolavoro assoluto di tutta la carriera di Bowie, Low.

Berlino, 1977. A proposito della celebre Sound And Vision sempre nei tuoi Testi Commentati affermi che “Bowie dovette fare i conti con un preoccupante blocco creativo”. Non è in realtà il momento che poi forse effettivamente avrebbe caratterizzato l’ultimo album della trilogia berlinese, Lodger?

In quel periodo l’obiettivo primario di Bowie era di disintossicarsi dalla cocaina ma – come tutti i tossici – temeva che, così facendo, le sue capacità creative si sarebbero dissolte. È di questa sua “ansia da prestazione” che parla il testo della canzone. È poi vero che a Berlino qualche deficit di ispirazione lo ebbe sul serio, ma alla fine tutto si risolse brillantemente grazie a “un piccolo aiuto da parte dei suoi amici”. Amici che rispondevano ai nomi di Iggy Pop, Tony Visconti, Brian Eno e Robert Fripp: mica i primi che passavano per strada insomma. Cosicché Low e Heroes, i due LP usciti entrambi nel 1977, hanno un che di miracoloso: sono stati concepiti e realizzati in circostanze difficili da parte del loro autore, ma rappresentano un trionfo di creatività e di grande musica. Quei due dischi rappresentano il “DNA” di Bowie; oltre ad aver gettato le basi dei generi che poi sarebbero stati definiti New Wave e Post-Punk. Allo stesso tempo, però, replicare (o ancor più, superare) due capolavori come Low e Heroes era evidentemente impossibile. Bowie – e gli va dato atto – ci provò con il successivo Lodger (1979) ma il risultato mi è sempre apparso un po’ forzato. Si oscilla tra imitazioni del suono di Heroes come Boys Keep Swinging e sperimentazioni etniche ancora poco a fuoco come Yassassin. E per la prima volta, dopo una sequenza di album tutti di altissimo livello, Bowie appare davvero un po’ a corto di ispirazione.

1983. Let’s Dance. L’incontro con Nile Rodgers. Anche in quel periodo la “chitarrina” funky utilizzata di recente pure dai Daft Punk era molto apprezzata dal pubblico?

Oggi effettivamente è così e Nile Rodgers è (giustamente) celebrato come il grandissimo produttore che in effetti è. Una cosa che però non si sa tanto e che vale la pena ricordare, è che nel momento in cui Bowie incontrò e ingaggiò Rodgers nel 1982, il leader degli Chic era in un momento di “bassa” e alquanto incerto della propria carriera. Aveva appena prodotto l’LP solista di Debbie Harry dei Blondie, Koo Koo, che era stato un totale fallimento (credo che non sia neanche mai stato ristampato su CD). E quindi: se Rodgers ha degli indubbi meriti nel successo planetario di Let’s Dance e nella trasformazione di Bowie in una megastar planetaria, è altrettanto vero che Bowie “risuscitò” la carriera del produttore, che sembrava ormai entrato in una fase declinante. Oggi, poi, magari non ce ne rendiamo conto, ma quando Let’s Dance uscì, diede veramente l’idea di essere il sound del futuro… e in effetti lo era, dal momento che tanta musica del 2013 (Daft Punk compresi) ancora prende spunto da quelle sonorità. A me poi piace tantissimo anche il suono del secondo LP di Bowie prodotto da Rodgers, Black Tie White Noise (1993); anzi, se possibile, lo preferisco a quello di Let’s Dance, anche se purtroppo Black Tie… è penalizzato dal livello delle canzoni composte dal Nostro, che è molto al di sotto del suo standard abituale.

Glass Spider, Tin Machine e il celebrativo Sound + Vision tour. Altro periodo di transizione o una brutta parentesi?

Su Glass Spider per la verità io ho una visione – per così dire – “eterodossa” rispetto alla critica dominante. Il disco, “Never Let Me Down”, ok, è piuttosto scadente e forse è davvero il peggior album di Bowie (anche se per me se la batte con Earthling del ’97). Ma il tour non fu niente male e secondo me fu l’ultima volta in cui si vide Bowie in scena nel pieno dei suoi poteri, teatrale e distaccato come ai tempi di Ziggy e di Diamond Dogs, un essere che pareva davvero piombato sulla Terra da chissà quale pianeta. Pur con tutti i suoi eccessi e i suoi difetti, il Glass Spider era comunque uno spettacolo che si poneva in continuità con tutte le incarnazioni bowiane precedenti. Alla fine del Glass Spider Tour però si spezzò qualcosa. Il disco e il tour, probabilmente, furono talmente criticati che Bowie iniziò a farsi un sacco di domande e a mettersi totalmente in discussione. Così il Sound + Vision tour risultò molto (troppo) sobrio, una riproposizione dei suoi vecchi successi senza grandi sorprese. E nello stesso periodo diede vita ai Tin Machine trasformandosi in un rockettaro duro e puro, ossia nella completa antitesi di ciò che aveva rappresentato per due decenni. Anche in seguito – forse con l’eccezione del già citato Black Tie… che può essere visto in continuità con la produzione anni Ottanta – Bowie mi è sembrato aver perso un po’ il filo del discorso.

Negli anni ’90 arriva anche l’industrial, ma non solo…

Infatti. Arriva anche la techno e la drum’n’bass. E arrivano due album, 1.Outside (1995) e Earthling (1997), su cui né tra la critica né tra gli stessi bowiani esiste una concordanza d’opinione: c’è chi li considera un’aberrazione, il fallimentare tentativo di Bowie di restare à la page tra le nuove generazioni, e chi addirittura li ritiene i suoi ultimi due dischi davvero riusciti e importanti. Personalmente io faccio un distinguo: detesto Earthling (con l’eccezione di Seven Years In Tibet che è una grandissima canzone) in cui Bowie, ritengo, si spinse davvero troppo oltre con la programmazione di ritmi sintetici. Fra l’altro, in quel periodo e in quello stesso ambito, uscirono dischi infinitamente più ispirati e influenti; ti cito solo Goldie e Portishead ma la lista è lunghissima. Quando uscì, non apprezzai molto neanche 1.Outside ma oggi tutto sommato credo che vada rivalutato. Alcuni episodi sono senz’altro datati (ad esempio Hallo Spaceboy è un’ottima canzone sacrificata alla passione di Bowie e del suo collaboratore del tempo, Reeves Gabrels, per la techno/industrial di Nine Inch Nails e gruppi similari) e il concept alla base del disco è ostico e inutile, ma preso nel complesso è un’ottima raccolta di canzoni, forse solo troppo lungo. E un po’ troppo pretenzioso, anche.

E comunque in generale negli anni ’80-’90 Bowie diventa importante come attore e soprattutto nel secondo decennio in questione incontra David Lynch, sia quando recita nel film Fuoco cammina con me e poi quando la sua I’m Deranged, contenuta in 1.Outside, viene utilizzata dallo stesso regista per Lost Highway (in italiano Strade Perdute)…

Hai citato I’m Deranged che, appunto, è uno dei tanti validi pezzi contenuti su 1.Outside. Il Bowie attore meriterebbe una discussione a parte, dato il numero elevatissimo di pellicole a cui ha preso parte. In realtà, però, il suo miglior film resta il primo, L’uomo che cadde sulla terra, che nel 1976 fu decisivo nel creare il mito del divo ultraterreno, quasi proveniente da un’altra galassia: nei suoi successivi ruoli da protagonista Bowie non è più risultato altrettanto convincente; neanche, secondo me, in una pellicola peraltro adorata dalla critica come Furyo (1983) dove risulta alquanto legnoso. A livello di tecnica recitativa aveva palesemente dei limiti e deve essersene reso conto anche lui, tanto che da quel punto in poi, pur lavorando in tantissimi film, ha sempre scelto parti di secondo piano, a volte solo per pochi fotogrammi. Personalmente – a parte L’uomo che cadde sulla terra dove, in fondo, interpretava sé stesso – ritengo che la sua performance migliore in assoluto sia stata quella nei panni di Ponzio Pilato ne L’ultima tentazione di Cristo di Scorsese. Resta in scena per appena cinque minuti o poco più, ma ci sta alla grande e per una volta non si ha l’impressione di vedere “David Bowie che recita nei panni di Ponzio Pilato”, ma un attore vero. Lì è davvero bravo e intenso.

“Ho reinventato la mia immagine tante di quelle volte da essere riuscito a tener nascosto che un tempo ero una donna coreana sovrappeso” dice il Duca Bianco e addirittura era riuscito a “nascondersi del tutto” per alcuni anni fino alla sorpresa dell’anno scorso…

Ma questa tendenza a isolarsi dal mondo Bowie l’ha sempre avuta. Può sembrare un paradosso, se si pensa all’esibizionismo esasperato dei suoi spettacoli dal vivo e dei suoi video, ma è così. Già Space Oddity nel ’69 parlava di un’astronauta che rimane a galleggiare in solitudine nello spazio ma, in fondo, era riferita al suo desiderio di “staccare la spina” dal mondo circostante. E non dimentichiamo che a Berlino Bowie passò due-tre anni in una condizione di totale anonimato, a dipingere e a girare la città in bicicletta e in metro, come una persona normale, non certo come una rockstar. Questa tendenza, già presente in lui, è tornata a manifestarsi in maniera più intensa a partire dal nuovo millennio. Ha realizzato un paio di dischi, Heathen nel 2002 e Reality nel 2003, e li ha anche portati in tour con la prestanza fisica di un ragazzino, ma alla fine del Reality Tour ha avuto un serio problema cardiaco e ha rischiato di rimetterci le penne. Da allora Bowie ha tenuto un bassissimo profilo, arrivando negli ultimi anni a non uscire quasi più di casa. Per tre-quattro anni nessuno l’ha più visto in giro e sono iniziate a circolare le voci più incontrollate sul suo stato di salute, tanto che eravamo un po’ tutti convinti di averlo perso per sempre. E invece lui ci ha gabbato ancora una volta. Il ritorno a sorpresa nel 2013 con Where Are We Now? e poi l’album The Next Day che è stato un colpo di genio.

Siamo in conclusione, ma prima un’ultima domanda: il produttore Tony Visconti ha parlato di pezzi nuovi, così come ha fatto Gary Oldman – attore suo amico nonché protagonista insieme a Marion Cotillard del video di The Next Day – il quale si è fatto “l’idea che comunque lo rivedremo di nuovo a breve”. Cosa c’è di vero secondo te?

Dal vivo dubito che lo rivedremo (è passato troppo tempo…). Ma dischi, o comunque canzoni, sono sicuro che ne pubblicherà ancora. The Next Day ha dimostrato che qualcosina da dire ancora ce l’ha, e penso che nel giro (al massimo) di un paio d’anni, darà alla luce un nuovo album. Spero poi che si decida ad aprire definitivamente i suoi archivi: prima o poi dovrà assolutamente pubblicare Toy, l’album quasi integralmente di cover inciso nel 2000 e tenuto nel cassetto, e le outtakes di 1.Outside che – mi ha detto Reeves Gabrels – sono infinitamente superiori al disco messo in commercio all’epoca. Ma volendo, in alternativa, anche una bella raccolta di B-sides e rarità degli ultimi 25 anni non sarebbe male!…