Mario Giammetti è presenza fissa sulle pagine di Jam. Le conversazioni con lui sul tema Genesis – di cui è il massimo esperto internazionale – sono sempre stimolanti e analitiche. Uno dei suoi punti di forza è lo sguardo “laico” alla materia, grazie al quale affronta con serenità la fase progressive ma soprattutto quella post Gabriel, che è piuttosto complessa nonostante l’alleggerimento del linguaggio e la crescita vertiginosa della fama. L’uscita nella sola Inghilterra, caso più unico che raro per un autore italiano, del libro Genesis: 1975 to 2021 – The Phil Collins Years (Kingmaker Publishing) è l’occasione per una riflessione accurata.

La notizia nella notizia è che un saggista musicale italiano pubblica solo in Inghilterra un testo su una celebre band britannica. I lettori italiani sono poco interessati alle vicende dei Genesis post Gabriel?

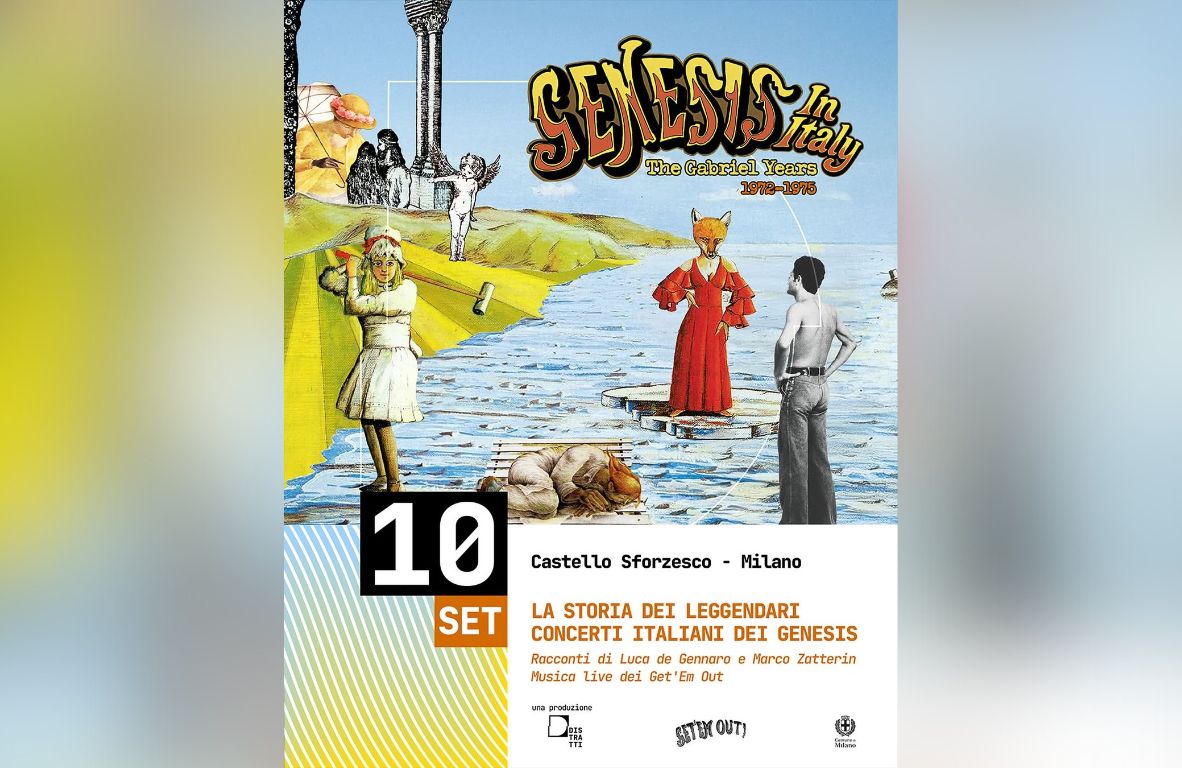

Anche in Italia i Genesis post Gabriel sono stati molto popolari: da noi Abacab fu l’album straniero più venduto del 1981 e i due concerti per la promozione di Invisible Touch furono tenuti negli stadi. Ma il successo italiano dei Genesis negli anni ‘80 era strettamente intrecciato a quel periodo storico e, per questo, inevitabilmente destinato a perdere consistenza nel momento in cui i tempi fossero cambiati. Diversa la situazione del periodo prog: ancora oggi, non c’è articolo che non sottolinei il fatto che proprio l’Italia fu determinante per i Genesis dei primi anni ‘70, incondizionatamente apprezzati quando erano ancora semisconosciuti in patria, e il legame del nostro paese, rispetto a quel momento storico, resiste a tutt’oggi.

L’Italia è dunque un caso un po’ a sé: soltanto da noi c’è una demarcazione così estrema tra l’era Gabriel e quella Collins, persino tra molti fan. In altre nazioni europee in cui ho visto concerti dei Genesis, posso testimoniare che vengono spesso prediletti proprio i successi degli anni ‘80. Più di una volta mi sono stupito di una reazione tiepida, quando non annoiata, rispetto a classici prog o a brani più recenti ma articolati, salvo poi vedere migliaia di persone saltare in aria alle prime note di Invisible Touch.

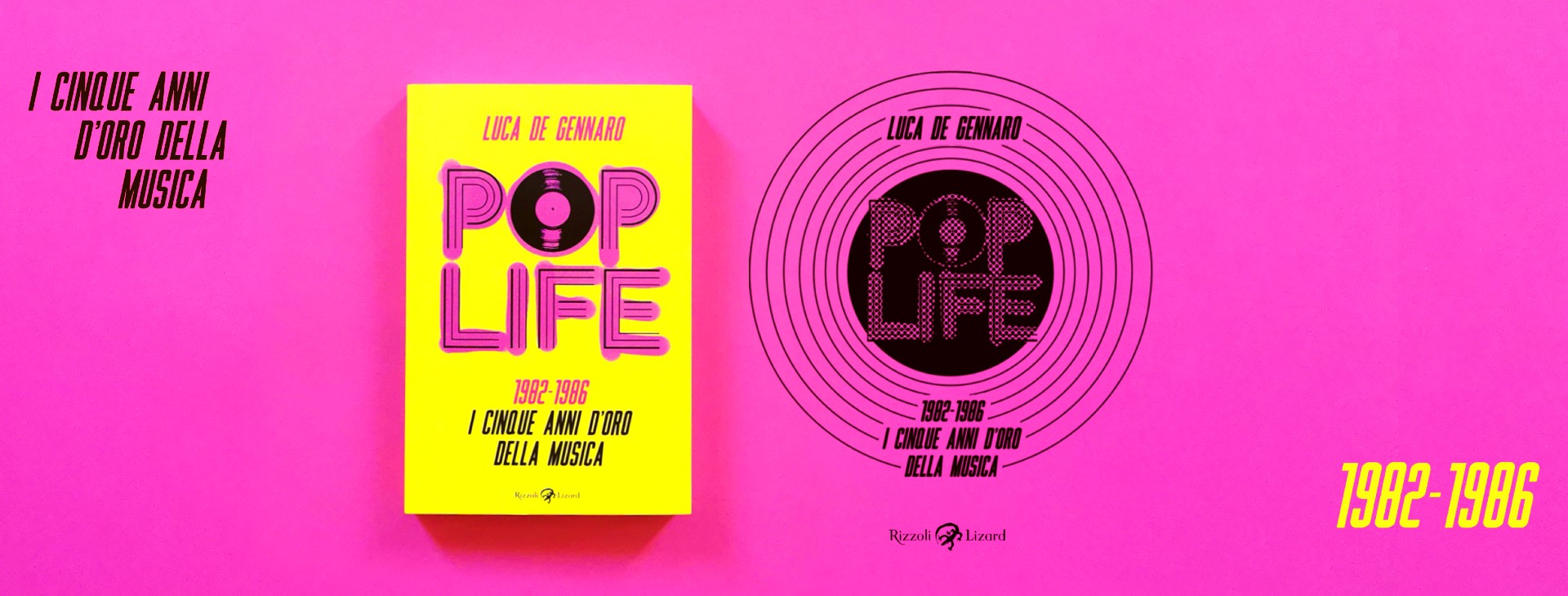

Il mio libro, comunque, avrebbe dovuto essere pubblicato in Italia da Giunti, essendo il seguito di Gli anni prog, rilasciato dall’editore fiorentino nel 2013. Poi sono intervenuti cambiamenti editoriali, mirati in particolare al risparmio sui libri fotografici e comunque tendenti a una riduzione delle pubblicazioni, il che ha comprensibilmente privilegiato nomi dall’enorme bacino commerciale, che i Genesis certamente non hanno mai avuto. Avrei trovato agevolmente un editore italiano disposto a pubblicare il libro in versione meno ricca graficamente, inclusa probabilmente la stessa Giunti, ma non volevo assolutamente mandare in libreria il figlio di un dio minore. Per cui ho cercato con maggiore insistenza all’estero e sono stato abbastanza fortunato da imbattermi in due persone straordinarie come Nick Shilton (giornalista di Prog UK) e Greg Spawton (fondatore dei Big Big Train, band che peraltro apprezzo dai tempi dei demo dei primi anni ‘90), i quali stavano proprio accarezzando l’idea di dar vita a una casa editrice musicale che editasse prodotti di qualità. A loro proposi proprio la seconda parte della storia sui Genesis, che avevo già quasi terminato in lingua italiana. Si mostrarono molto interessati, ma mi dissero che sarebbe stato più opportuno cominciare dal principio. Così, trovato un accordo con Giunti per acquisire i diritti de Gli anni prog, il libro fu perfettamente tradotto da Octavia Brown e pubblicato in Inghilterra da Kingmaker nel maggio 2020 col titolo Genesis 1967 to 1975 – The Peter Gabriel Years (di cui è in uscita in queste settimane la terza stampa). Nel frattempo, stavamo già lavorando al sequel, che parte dall’addio di Gabriel e arriva alla vigilia del Last Domino? tour.

In apertura sottolineavo la complessità del fenomeno Genesis anche nella lunga fase guidata da Phil Collins. Qual è l’osservatorio migliore per inquadrare la crescita in termini di fama e celebrità della band?

Nel periodo prog, i Genesis seppero guadagnarsi il rispetto del pubblico e della stampa grazie a una musica complessa e oggettivamente splendida, oltre che al carisma di Peter Gabriel, uno showman completo ma anche profondamente originale. L’approdo all’Olimpo è stato determinato da una serie di fattori: la progressiva riduzione della durata delle canzoni, un’indubbia semplificazione melodica tesa verso la costruzione di brani capaci di far breccia anche nelle radio e nel mercato dei 45 giri e, infine, la spontanea simpatia generata da un personaggio come Phil Collins, il classico uomo della porta accanto che, quasi senza volerlo, diventa star. Il primo vero singolo di successo (Follow You, Follow Me del 1978) è stato il viatico che ha portato due anni dopo, con Duke, al primo numero 1 nella classifica degli album inglese. I dischi successivi hanno poi intrecciato le loro uscite con quelle solistiche di Collins, alimentandosi a vicenda.

L’uscita di Peter è uno scossone ma i Genesis proseguono con coerenza; cosa cambia invece con l’uscita di Steve Hackett?

È verissimo, l’addio di Gabriel non ha trasformato più di tanto lo stile dei Genesis e, se lo ha fatto, è stato in direzione contraria, poiché The Lamb Lies Down On Broadway, ultimo atto con lui, era stato un album sperimentale e coraggiosissimo che esplorava strade completamente nuove con suoni secchi, aspri, distorsioni e, a tratti, persino un approccio sgraziato nel canto, addirittura precursore del punk. Ridotti in quattro, con A Trick Of The Tail i Genesis istintivamente andarono a recuperare atmosfere più tipicamente progressive, e si spinsero ancora più indietro con Wind & Wuthering. Il passaggio chiave fu quindi la partenza di Steve Hackett: privati oltretutto di un vero chitarrista solista, con And Then There Were Three Collins, Banks e Rutherford diedero di proposito un taglio netto alla lunghezza dei brani. Il successivo Duke fu una sorta di via di mezzo, poiché conteneva una suite (volontariamente spezzettata su vinile, ma suonata nella sua interezza in concerto), ma anche canzoni orecchiabili come Turn It On Again e Misunderstanding. Quest’ultima fu non solo il debutto compositivo di Collins, che fino a quel momento non aveva mai firmato da solo una canzone, ma anche il primo successo nella classifica dei singoli americana, con tutto il cambio di prospettive che ciò comporta.

La trasformazione fu però certificata definitivamente con Abacab del 1981: lì il trio buttò via senza remore tutto quello che sapeva di già sentito per dar vita a un disco secco, elettronico, sintetizzato. Qualcosa di scandaloso per i vecchi fan (me compreso, all’epoca), ma a cui è giusto riconoscere il ruolo di momento di crescita, necessario per consentire alla band di restare al top (anzi incrementare il suo seguito) per un altro decennio almeno.

Credo si rifletta poco su un’altra grande differenza. I Genesis dell’era Collins non solo veleggiano verso il pop, ma perdono anche la dimensione da rock theatre che era tipica del periodo precedente, come mai?

La teatralità dei Genesis era prerogativa esclusiva di Peter Gabriel. Gli altri quattro erano perennemente chini sui loro strumenti, vera e propria antitesi dello stereotipo del rock cazzuto e vigoroso se pensiamo che persino il chitarrista solista se ne stava comodamente seduto su una sedia per tutto il tempo! Gabriel ebbe invece il grande merito di espandere la sua debordante creatività non solo a livello compositivo ed esecutivo, ma forse ancor più sul piano spettacolare e interattivo. Dopo le timide chiacchierate iniziali col pubblico (talmente surreali da catturarne comunque la curiosità), cominciò a inglobare accorgimenti scenici sempre più originali rivolti sia a se stesso (trucchi, abiti…) che al palcoscenico (si pensi alle straordinarie scenografie del tour di The Lamb): naturalmente chiedendo aiuto a professionisti del settore, ma conservando sempre un ruolo attivo nella concezione degli spettacoli.

Collins, come già detto, era l’esatto contrario: un uomo comune la cui unica forza, oltre alle capacità musicali, erano la grande comunicativa e una certa familiarità col palcoscenico (avendo recitato a lungo in teatro nei panni di Artful Dodger nel musical inglese Oliver, ispirato al romanzo di Charles Dickens Oliver Twist). Ma Phil non avrebbe potuto né voluto competere con le sofisticate invenzioni di Gabriel. Del resto, forse non era neanche più il tempo giusto. Non a caso, lo stesso Peter solista scelse per diversi anni una strada diametralmente opposta, votata alla semplicità, salvo piccoli accorgimenti tanto per mettere in chiaro che il genio non era andato perduto. Con il successivo incremento di popolarità, i palcoscenici dei Genesis sono ovviamente diventati sempre più faraonici, nel più classico copione dello stadium rock. Ma questo non ha più nulla a che fare col teatro.

Dalle colonne della tua rivista Dusk alle pagine dei tuoi libri, hai sempre sottolineato che il pop dei Genesis non è stato così lineare o banale come si pensa. Ci fai qualche esempio di brani emblematici?

Qualche anno fa Tony Banks ha pubblicato un cofanetto dedicato alla sua carriera solista dal titolo A Chord Too Far. Con apparente autoironia, Banks si assume così le responsabilità di quell’accordo di troppo che rende le canzoni dei Genesis, persino quelle all’apparenza più semplici, qualcosa di diverso e meno scontato. In realtà, Tony sa benissimo che si sta autoproclamando primo protagonista di quell’attitudine che rende davvero unici i Genesis. Ma non è il solo, poiché anche Rutherford è capace di finezze inaspettate (i suoi riff alla chitarra sono spesso di complicata interpretazione e le linee di basso su The Lady Lies e That’s All sono da urlo), mentre Collins ha introdotto innovazioni ritmiche notevoli ed elementi di novità assoluta sul piano degli arrangiamenti (vedi la sezione fiati su Abacab). Così ritroviamo in tutta la discografia dei Genesis pop anche brani lunghi e complessi (Duke’s Travels, Dodo, Home By The Sea, Domino, Driving The Last Spike, Fading Lights…), pieni di innovative soluzioni strumentali e armonie tutt’altro che scontate.

Ma molto spesso il colpo di genio si cela anche nei grandi successi. Pensiamo per esempio ai ritmi irregolari che permeano l’intera Turn It On Again o all’inconsueta quanto meravigliosa sequenza di accordi di No Son Of Mine. A volte, la grandezza di certe formule melodiche può essere compresa anche con ritardo. È accaduto anche a me e forse i casi più emblematici sono due delle canzoni che più ho detestato in assoluto, Follow You, Follow Me e Invisible Touch, in parte rivalutate quando le ho ascoltate, rispettivamente, in versione acustica nel Calling All Stations tour o nella chiave jazz della Phil Collins Big Band.

Caso più unico che raro, il trionfo in classifica negli anni ’80 ha generato anche immensa popolarità per Phil Collins, tra musica e cinema. Come fu gestita la situazione dal gruppo?

Cosa sarebbe accaduto se Phil non fosse stato mollato dalla prima moglie nel 1978? Non lo sapremo mai, ma sembra comunque improbabile che una personalità così vulcanica si sarebbe accontentata di restare seduta alla batteria, anche se ha sempre detto che non avrebbe potuto desiderare di meglio. Del resto, Phil aveva avuto più di un momento di insoddisfazione nei Genesis, quasi accettando la richiesta di entrare nei Lindisfarne nei primi anni ’70 e addirittura offrendosi agli Who dopo la morte di Keith Moon, per non parlare della valvola di sfogo dei Brand X. Paradossalmente, fu proprio la grande affermazione solista a riavvicinare Collins ai Genesis: ottenute le sue meritatissime soddisfazioni individuali, Phil ebbe anche l’umiltà di comprendere che non avrebbe trovato da nessun’altra parte un ambiente creativamente stimolante quanto il confronto continuo con Mike e Tony, con i quali, d’altro canto, aveva sviluppato un’intesa particolarmente forte persino quando i Genesis erano ancora in cinque. Una sintonia andata via via aumentando, al punto che tutti i dischi degli anni ‘80 e ‘90 sono stati composti quasi esclusivamente improvvisando tutti e tre insieme in sala prove. Tra l’altro il successo crescente di Collins ha incentivato anche gli altri due a tentare con convinzione sempre maggiore la strada solistica, potendo disporre di più tempo. Rutherford ha trovato la formula giusta con Mike & The Mechanics, Banks non c’è riuscito ma, in anni recenti, ha guadagnato consensi come compositore di musica classica.

La mutazione dei Genesis ha condizionato anche Peter e Steve nel loro modo di fare musica?

Anche loro sono cambiati musicalmente, ma lo avrebbero fatto in ogni caso. Come solista, Gabriel ha iniziato in punta di piedi per poi diventare un rivoluzionario del rock all’alba degli anni ‘80, con due dei dischi più seminali dell’intero decennio (ed oltre). In seguito, con So, ha intrapreso la carta del pop di classe. Ma in fin dei conti anche i quattro ragazzini di From Genesis To Revelation volevano solo scrivere brani di successo, no?

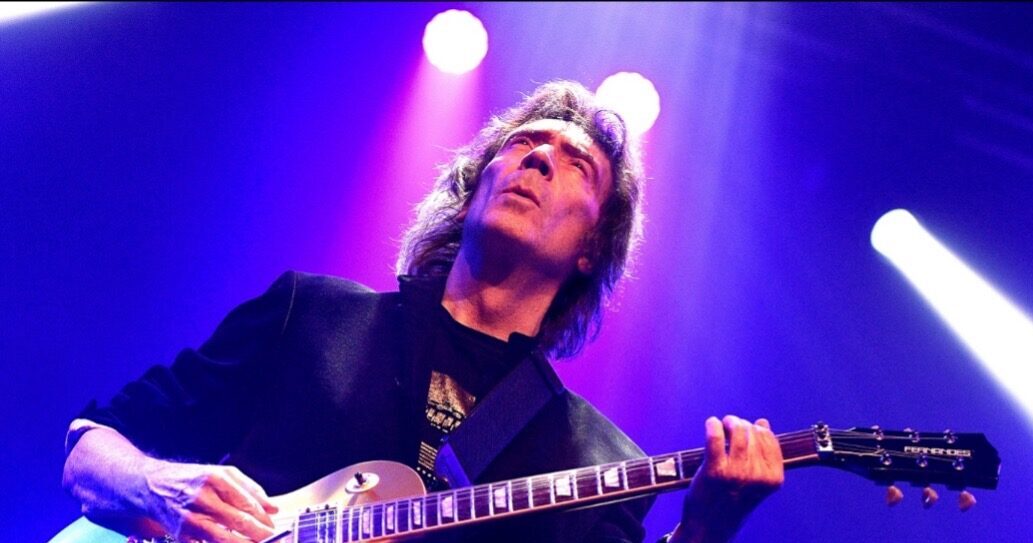

In quanto a Steve, il suo unico tentativo pop è stato Cured del 1981, figlio di grandi cambiamenti personali (lo scioglimento della band che, per prima, lo aveva accompagnato nella crescita individuale, la decisione di diventare anche cantante solista). In seguito, Hackett ha ripreso a esplorare i confini di un rock progressivo talmente pieno di stimoli diversi da rasentare una sorta di schizofrenia artistica che lo rende a tratti ostico, ma pure stimolante. Lo è ancora oggi.

I Genesis 80/90 hanno affrontato anche il veicolo principale dell’epoca, il videoclip. Si sono adeguati all’estetica dominante o lo hanno personalizzato?

Se devo essere sincero, non sono un grande estimatore dei videoclip dei Genesis. A parte i tre del 1976 (molto naif, ma del resto si era ai primordi…), il resto è abbastanza trascurabile e non vedo grandissimi sprazzi di creatività da parte dei loro collaboratori dell’epoca come Stuart Orme e Jim Yukich, al di là naturalmente dell’effetto simpatia che suscita Phil Collins in clip come quelli di I Can’t Dance o Jesus He Knows Me. L’unico loro video passato realmente alla storia e pluripremiato, quello di Land Of Confusion, sfruttò l’intuizione di utilizzare, al posto dei membri della band, i pupazzi creati dagli inventori del programma satirico inglese Spitting Image. Quindi sì, direi che si sono semplicemente adattati al momento, non mancando però di sfruttare, giustamente, un mezzo promozionale imprescindibile degli anni ‘80. Il video dei Genesis che preferisco in assoluto è quello di Shipwrecked, periodo Ray Wilson.

A proposito di Ray. A molti anni di distanza come hai inquadrato il controverso Calling All Stations?

Calling All Stations è senza dubbio la più clamorosa occasione sprecata dai Genesis. Come si può passare da un’ingiustificata arroganza (quando andò via Collins, Banks dichiarò che, per i Genesis, si trattava più di un’opportunità che di un problema) al considerare quell’esperimento come qualcosa di cui vergognarsi (tanto da non inserire il disco su Spotify né citarlo in qualunque occasione celebrativa)? Per carità, non stiamo parlando di una pietra miliare: non è un album che centra completamente il bersaglio e contiene alcuni brani e sonorità discutibili. Ma è evidentemente un lavoro di transizione che doveva servire a introdurre sangue fresco. Ray Wilson non sarà Bob Dylan, ma ha dimostrato negli anni di essere un bravo compositore, oltre che un formidabile cantante. Se Mike e Tony pensavano che sarebbe stato indolore tornare sul mercato senza Collins, oltretutto dopo ben sei anni di assenza, evidentemente vivevano su Marte. Avrebbero dovuto considerare l’eventualità (direi certezza) di un ridimensionamento e investire su un progetto a lungo termine. Diversamente, avrebbero fatto meglio a chiuderla semplicemente lì. Magari aspettando quel rientro di Collins che, inevitabilmente, poi c’è stato.

Inevitabile chiederti un parere autorevole sull’ultima reunion, con un Phil con seri problemi di salute.

Nell’introduzione del mio libro Il fiume del costante cambiamento (Editori Riuniti, 2004) elogiavo i Genesis per avere avuto sempre il coraggio di guardare avanti, una meritevole attitudine purtroppo cessata già con l’inutile reunion del 2007. Ripetere l’esperienza dopo ulteriori 14 anni ma alle medesime condizioni (zero musica nuova, zero rischi, zero innovazione in una scaletta desolatamente monotona, se non vogliamo far finta di esaltarci davvero per Ripples nel 2007 e Duchess nel 2021), mi sembra un accanimento veramente inutile. Su Collins, poi, vorrei essere chiaro: è ovvio che non è colpa sua se non può più suonare la batteria e nemmeno stare in piedi. Ma il punto è che non riesce nemmeno più a cantare decentemente, come impietosamente evidenziato dai numerosi filmati presenti su YouTube, il che fa tanto più male perché Collins è stato, oltre che un immenso batterista, anche un cantante stratosferico. Il rispetto, l’affetto e la riconoscenza restano naturalmente inalterati, ma il rigore critico dovrebbe imporre di essere obiettivi. Anche quando sanguina il cuore.

La notizia nella notizia è che un saggista musicale italiano pubblica solo in Inghilterra un testo su una celebre band britannica. I lettori italiani sono poco interessati alle vicende dei Genesis post Gabriel?

Anche in Italia i Genesis post Gabriel sono stati molto popolari: da noi Abacab fu l’album straniero più venduto del 1981 e i due concerti per la promozione di Invisible Touch furono tenuti negli stadi. Ma il successo italiano dei Genesis negli anni ‘80 era strettamente intrecciato a quel periodo storico e, per questo, inevitabilmente destinato a perdere consistenza nel momento in cui i tempi fossero cambiati. Diversa la situazione del periodo prog: ancora oggi, non c’è articolo che non sottolinei il fatto che proprio l’Italia fu determinante per i Genesis dei primi anni ‘70, incondizionatamente apprezzati quando erano ancora semisconosciuti in patria, e il legame del nostro paese, rispetto a quel momento storico, resiste a tutt’oggi.

L’Italia è dunque un caso un po’ a sé: soltanto da noi c’è una demarcazione così estrema tra l’era Gabriel e quella Collins, persino tra molti fan. In altre nazioni europee in cui ho visto concerti dei Genesis, posso testimoniare che vengono spesso prediletti proprio i successi degli anni ‘80. Più di una volta mi sono stupito di una reazione tiepida, quando non annoiata, rispetto a classici prog o a brani più recenti ma articolati, salvo poi vedere migliaia di persone saltare in aria alle prime note di Invisible Touch.

Il mio libro, comunque, avrebbe dovuto essere pubblicato in Italia da Giunti, essendo il seguito di Gli anni prog, rilasciato dall’editore fiorentino nel 2013. Poi sono intervenuti cambiamenti editoriali, mirati in particolare al risparmio sui libri fotografici e comunque tendenti a una riduzione delle pubblicazioni, il che ha comprensibilmente privilegiato nomi dall’enorme bacino commerciale, che i Genesis certamente non hanno mai avuto. Avrei trovato agevolmente un editore italiano disposto a pubblicare il libro in versione meno ricca graficamente, inclusa probabilmente la stessa Giunti, ma non volevo assolutamente mandare in libreria il figlio di un dio minore. Per cui ho cercato con maggiore insistenza all’estero e sono stato abbastanza fortunato da imbattermi in due persone straordinarie come Nick Shilton (giornalista di Prog UK) e Greg Spawton (fondatore dei Big Big Train, band che peraltro apprezzo dai tempi dei demo dei primi anni ‘90), i quali stavano proprio accarezzando l’idea di dar vita a una casa editrice musicale che editasse prodotti di qualità. A loro proposi proprio la seconda parte della storia sui Genesis, che avevo già quasi terminato in lingua italiana. Si mostrarono molto interessati, ma mi dissero che sarebbe stato più opportuno cominciare dal principio. Così, trovato un accordo con Giunti per acquisire i diritti de Gli anni prog, il libro fu perfettamente tradotto da Octavia Brown e pubblicato in Inghilterra da Kingmaker nel maggio 2020 col titolo Genesis 1967 to 1975 – The Peter Gabriel Years (di cui è in uscita in queste settimane la terza stampa). Nel frattempo, stavamo già lavorando al sequel, che parte dall’addio di Gabriel e arriva alla vigilia del Last Domino? tour.

In apertura sottolineavo la complessità del fenomeno Genesis anche nella lunga fase guidata da Phil Collins. Qual è l’osservatorio migliore per inquadrare la crescita in termini di fama e celebrità della band?

Nel periodo prog, i Genesis seppero guadagnarsi il rispetto del pubblico e della stampa grazie a una musica complessa e oggettivamente splendida, oltre che al carisma di Peter Gabriel, uno showman completo ma anche profondamente originale. L’approdo all’Olimpo è stato determinato da una serie di fattori: la progressiva riduzione della durata delle canzoni, un’indubbia semplificazione melodica tesa verso la costruzione di brani capaci di far breccia anche nelle radio e nel mercato dei 45 giri e, infine, la spontanea simpatia generata da un personaggio come Phil Collins, il classico uomo della porta accanto che, quasi senza volerlo, diventa star. Il primo vero singolo di successo (Follow You, Follow Me del 1978) è stato il viatico che ha portato due anni dopo, con Duke, al primo numero 1 nella classifica degli album inglese. I dischi successivi hanno poi intrecciato le loro uscite con quelle solistiche di Collins, alimentandosi a vicenda.

L’uscita di Peter è uno scossone ma i Genesis proseguono con coerenza; cosa cambia invece con l’uscita di Steve Hackett?

È verissimo, l’addio di Gabriel non ha trasformato più di tanto lo stile dei Genesis e, se lo ha fatto, è stato in direzione contraria, poiché The Lamb Lies Down On Broadway, ultimo atto con lui, era stato un album sperimentale e coraggiosissimo che esplorava strade completamente nuove con suoni secchi, aspri, distorsioni e, a tratti, persino un approccio sgraziato nel canto, addirittura precursore del punk. Ridotti in quattro, con A Trick Of The Tail i Genesis istintivamente andarono a recuperare atmosfere più tipicamente progressive, e si spinsero ancora più indietro con Wind & Wuthering. Il passaggio chiave fu quindi la partenza di Steve Hackett: privati oltretutto di un vero chitarrista solista, con And Then There Were Three Collins, Banks e Rutherford diedero di proposito un taglio netto alla lunghezza dei brani. Il successivo Duke fu una sorta di via di mezzo, poiché conteneva una suite (volontariamente spezzettata su vinile, ma suonata nella sua interezza in concerto), ma anche canzoni orecchiabili come Turn It On Again e Misunderstanding. Quest’ultima fu non solo il debutto compositivo di Collins, che fino a quel momento non aveva mai firmato da solo una canzone, ma anche il primo successo nella classifica dei singoli americana, con tutto il cambio di prospettive che ciò comporta.

La trasformazione fu però certificata definitivamente con Abacab del 1981: lì il trio buttò via senza remore tutto quello che sapeva di già sentito per dar vita a un disco secco, elettronico, sintetizzato. Qualcosa di scandaloso per i vecchi fan (me compreso, all’epoca), ma a cui è giusto riconoscere il ruolo di momento di crescita, necessario per consentire alla band di restare al top (anzi incrementare il suo seguito) per un altro decennio almeno.

Credo si rifletta poco su un’altra grande differenza. I Genesis dell’era Collins non solo veleggiano verso il pop, ma perdono anche la dimensione da rock theatre che era tipica del periodo precedente, come mai?

La teatralità dei Genesis era prerogativa esclusiva di Peter Gabriel. Gli altri quattro erano perennemente chini sui loro strumenti, vera e propria antitesi dello stereotipo del rock cazzuto e vigoroso se pensiamo che persino il chitarrista solista se ne stava comodamente seduto su una sedia per tutto il tempo! Gabriel ebbe invece il grande merito di espandere la sua debordante creatività non solo a livello compositivo ed esecutivo, ma forse ancor più sul piano spettacolare e interattivo. Dopo le timide chiacchierate iniziali col pubblico (talmente surreali da catturarne comunque la curiosità), cominciò a inglobare accorgimenti scenici sempre più originali rivolti sia a se stesso (trucchi, abiti…) che al palcoscenico (si pensi alle straordinarie scenografie del tour di The Lamb): naturalmente chiedendo aiuto a professionisti del settore, ma conservando sempre un ruolo attivo nella concezione degli spettacoli.

Collins, come già detto, era l’esatto contrario: un uomo comune la cui unica forza, oltre alle capacità musicali, erano la grande comunicativa e una certa familiarità col palcoscenico (avendo recitato a lungo in teatro nei panni di Artful Dodger nel musical inglese Oliver, ispirato al romanzo di Charles Dickens Oliver Twist). Ma Phil non avrebbe potuto né voluto competere con le sofisticate invenzioni di Gabriel. Del resto, forse non era neanche più il tempo giusto. Non a caso, lo stesso Peter solista scelse per diversi anni una strada diametralmente opposta, votata alla semplicità, salvo piccoli accorgimenti tanto per mettere in chiaro che il genio non era andato perduto. Con il successivo incremento di popolarità, i palcoscenici dei Genesis sono ovviamente diventati sempre più faraonici, nel più classico copione dello stadium rock. Ma questo non ha più nulla a che fare col teatro.

Dalle colonne della tua rivista Dusk alle pagine dei tuoi libri, hai sempre sottolineato che il pop dei Genesis non è stato così lineare o banale come si pensa. Ci fai qualche esempio di brani emblematici?

Qualche anno fa Tony Banks ha pubblicato un cofanetto dedicato alla sua carriera solista dal titolo A Chord Too Far. Con apparente autoironia, Banks si assume così le responsabilità di quell’accordo di troppo che rende le canzoni dei Genesis, persino quelle all’apparenza più semplici, qualcosa di diverso e meno scontato. In realtà, Tony sa benissimo che si sta autoproclamando primo protagonista di quell’attitudine che rende davvero unici i Genesis. Ma non è il solo, poiché anche Rutherford è capace di finezze inaspettate (i suoi riff alla chitarra sono spesso di complicata interpretazione e le linee di basso su The Lady Lies e That’s All sono da urlo), mentre Collins ha introdotto innovazioni ritmiche notevoli ed elementi di novità assoluta sul piano degli arrangiamenti (vedi la sezione fiati su Abacab). Così ritroviamo in tutta la discografia dei Genesis pop anche brani lunghi e complessi (Duke’s Travels, Dodo, Home By The Sea, Domino, Driving The Last Spike, Fading Lights…), pieni di innovative soluzioni strumentali e armonie tutt’altro che scontate.

Ma molto spesso il colpo di genio si cela anche nei grandi successi. Pensiamo per esempio ai ritmi irregolari che permeano l’intera Turn It On Again o all’inconsueta quanto meravigliosa sequenza di accordi di No Son Of Mine. A volte, la grandezza di certe formule melodiche può essere compresa anche con ritardo. È accaduto anche a me e forse i casi più emblematici sono due delle canzoni che più ho detestato in assoluto, Follow You, Follow Me e Invisible Touch, in parte rivalutate quando le ho ascoltate, rispettivamente, in versione acustica nel Calling All Stations tour o nella chiave jazz della Phil Collins Big Band.

Caso più unico che raro, il trionfo in classifica negli anni ’80 ha generato anche immensa popolarità per Phil Collins, tra musica e cinema. Come fu gestita la situazione dal gruppo?

Cosa sarebbe accaduto se Phil non fosse stato mollato dalla prima moglie nel 1978? Non lo sapremo mai, ma sembra comunque improbabile che una personalità così vulcanica si sarebbe accontentata di restare seduta alla batteria, anche se ha sempre detto che non avrebbe potuto desiderare di meglio. Del resto, Phil aveva avuto più di un momento di insoddisfazione nei Genesis, quasi accettando la richiesta di entrare nei Lindisfarne nei primi anni ’70 e addirittura offrendosi agli Who dopo la morte di Keith Moon, per non parlare della valvola di sfogo dei Brand X. Paradossalmente, fu proprio la grande affermazione solista a riavvicinare Collins ai Genesis: ottenute le sue meritatissime soddisfazioni individuali, Phil ebbe anche l’umiltà di comprendere che non avrebbe trovato da nessun’altra parte un ambiente creativamente stimolante quanto il confronto continuo con Mike e Tony, con i quali, d’altro canto, aveva sviluppato un’intesa particolarmente forte persino quando i Genesis erano ancora in cinque. Una sintonia andata via via aumentando, al punto che tutti i dischi degli anni ‘80 e ‘90 sono stati composti quasi esclusivamente improvvisando tutti e tre insieme in sala prove. Tra l’altro il successo crescente di Collins ha incentivato anche gli altri due a tentare con convinzione sempre maggiore la strada solistica, potendo disporre di più tempo. Rutherford ha trovato la formula giusta con Mike & The Mechanics, Banks non c’è riuscito ma, in anni recenti, ha guadagnato consensi come compositore di musica classica.

La mutazione dei Genesis ha condizionato anche Peter e Steve nel loro modo di fare musica?

Anche loro sono cambiati musicalmente, ma lo avrebbero fatto in ogni caso. Come solista, Gabriel ha iniziato in punta di piedi per poi diventare un rivoluzionario del rock all’alba degli anni ‘80, con due dei dischi più seminali dell’intero decennio (ed oltre). In seguito, con So, ha intrapreso la carta del pop di classe. Ma in fin dei conti anche i quattro ragazzini di From Genesis To Revelation volevano solo scrivere brani di successo, no?

In quanto a Steve, il suo unico tentativo pop è stato Cured del 1981, figlio di grandi cambiamenti personali (lo scioglimento della band che, per prima, lo aveva accompagnato nella crescita individuale, la decisione di diventare anche cantante solista). In seguito, Hackett ha ripreso a esplorare i confini di un rock progressivo talmente pieno di stimoli diversi da rasentare una sorta di schizofrenia artistica che lo rende a tratti ostico, ma pure stimolante. Lo è ancora oggi.

I Genesis 80/90 hanno affrontato anche il veicolo principale dell’epoca, il videoclip. Si sono adeguati all’estetica dominante o lo hanno personalizzato?

Se devo essere sincero, non sono un grande estimatore dei videoclip dei Genesis. A parte i tre del 1976 (molto naif, ma del resto si era ai primordi…), il resto è abbastanza trascurabile e non vedo grandissimi sprazzi di creatività da parte dei loro collaboratori dell’epoca come Stuart Orme e Jim Yukich, al di là naturalmente dell’effetto simpatia che suscita Phil Collins in clip come quelli di I Can’t Dance o Jesus He Knows Me. L’unico loro video passato realmente alla storia e pluripremiato, quello di Land Of Confusion, sfruttò l’intuizione di utilizzare, al posto dei membri della band, i pupazzi creati dagli inventori del programma satirico inglese Spitting Image. Quindi sì, direi che si sono semplicemente adattati al momento, non mancando però di sfruttare, giustamente, un mezzo promozionale imprescindibile degli anni ‘80. Il video dei Genesis che preferisco in assoluto è quello di Shipwrecked, periodo Ray Wilson.

A proposito di Ray. A molti anni di distanza come hai inquadrato il controverso Calling All Stations?

Calling All Stations è senza dubbio la più clamorosa occasione sprecata dai Genesis. Come si può passare da un’ingiustificata arroganza (quando andò via Collins, Banks dichiarò che, per i Genesis, si trattava più di un’opportunità che di un problema) al considerare quell’esperimento come qualcosa di cui vergognarsi (tanto da non inserire il disco su Spotify né citarlo in qualunque occasione celebrativa)? Per carità, non stiamo parlando di una pietra miliare: non è un album che centra completamente il bersaglio e contiene alcuni brani e sonorità discutibili. Ma è evidentemente un lavoro di transizione che doveva servire a introdurre sangue fresco. Ray Wilson non sarà Bob Dylan, ma ha dimostrato negli anni di essere un bravo compositore, oltre che un formidabile cantante. Se Mike e Tony pensavano che sarebbe stato indolore tornare sul mercato senza Collins, oltretutto dopo ben sei anni di assenza, evidentemente vivevano su Marte. Avrebbero dovuto considerare l’eventualità (direi certezza) di un ridimensionamento e investire su un progetto a lungo termine. Diversamente, avrebbero fatto meglio a chiuderla semplicemente lì. Magari aspettando quel rientro di Collins che, inevitabilmente, poi c’è stato.

Inevitabile chiederti un parere autorevole sull’ultima reunion, con un Phil con seri problemi di salute.

Nell’introduzione del mio libro Il fiume del costante cambiamento (Editori Riuniti, 2004) elogiavo i Genesis per avere avuto sempre il coraggio di guardare avanti, una meritevole attitudine purtroppo cessata già con l’inutile reunion del 2007. Ripetere l’esperienza dopo ulteriori 14 anni ma alle medesime condizioni (zero musica nuova, zero rischi, zero innovazione in una scaletta desolatamente monotona, se non vogliamo far finta di esaltarci davvero per Ripples nel 2007 e Duchess nel 2021), mi sembra un accanimento veramente inutile. Su Collins, poi, vorrei essere chiaro: è ovvio che non è colpa sua se non può più suonare la batteria e nemmeno stare in piedi. Ma il punto è che non riesce nemmeno più a cantare decentemente, come impietosamente evidenziato dai numerosi filmati presenti su YouTube, il che fa tanto più male perché Collins è stato, oltre che un immenso batterista, anche un cantante stratosferico. Il rispetto, l’affetto e la riconoscenza restano naturalmente inalterati, ma il rigore critico dovrebbe imporre di essere obiettivi. Anche quando sanguina il cuore.